「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(63)

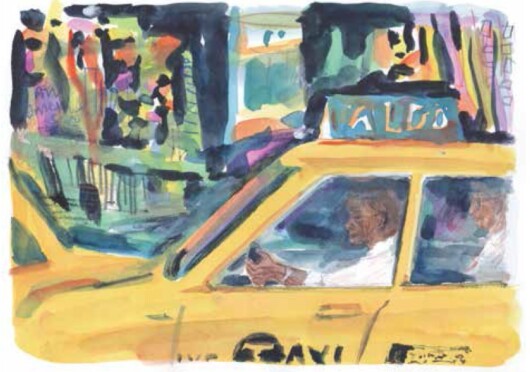

「まっすぐダウンタウンへやってくれ」

NYマンハッタンのハドソン川沿い、47ストリートのアパートを出るとイエローキャブの運転手に低い声で告げた。

「ウォール街?それともグリニチビレッジ?」

「いいからまっすぐだ」深夜だというのに昼間の熱い空気が街の角々にへばりついている。

「旦那、ジャパニーズかい。東京五輪の成功、おめでとう」

運転手はかなりの高齢だが、肩の筋肉は意外に厚く見える。考えすぎだろうか。私は手の込んだ詐欺にあって追い詰められていた。手っ取り早く金を手に入れるにはタクシー強盗しか思いつかなかった。こんな老いぼれなら簡単に殺れるはずだ。ベルトに挟んであるベレッタM92の銃身をもう一度確かめた。

「ジャパニーズの旦那、さっきニュースでやってたよ。ジャマイカの110㍍障害の選手がバスを乗り間違えちまってさ、違う会場へ行っちゃったらしい。ところが、親切な大会スタッフの女性がタクシー代、100㌦を用立ててくれてレースのある国立競技場に間に合ったとさ。結果は金メダル。すげえ、あんたの国でしか起こりえない奇跡じゃないか」

「運ちゃん、スポーツが好きなのかい」私は話を合わせた。

「好きどころじゃないよ。こう見えても、昔ボクシングをやっていたんだ。キューバ代表で東京五輪へ行った。1964年のことだ。大昔だな。友達のエンリケ・フィゲロラが100㍍で2位だったよ」

前回の東京五輪、私はまだ田舎の小学生だった。しかし、アベベやヘーシンクの記憶は鮮烈だ。100㍍は確かヘイズが優勝した。ダイナミックなフォームは獲物を追う肉食獣を思わせた。

「ヘイズの次にゴールテープを切ったのか」

「ああ、大したものだろう」

「あんたのボクシングの方は?」

ドライバーはバックミラー越しに片目をつぶってみせた。

「悔しいけど、だめだった。2回戦でノックアウト負け。ワシのボクシング人生はあれで終わりさ」