記事のポイント

- 環境NGOがトヨタの脱炭素戦略を国際基準に沿って分析した

- 分析の結果、パリ協定の1.5℃目標と大きな乖離が明らかに

- 同社は30年にBEVの生産台数350万台を目標に掲げる

国際環境NGO「グリーンピース・ジャパン」は、トヨタ自動車のバッテリー電気自動車(BEV)の戦略を国際基準に照らして分析した。その結果、同社のBEV戦略はパリ協定で定めた1.5℃目標と大きく乖離していることが明らかになった。調査を担当した、同団体の塩畑真里子・気候変動・エネルギー担当が寄稿した。(国際環境NGOグリーンピース・ジャパン・気候変動・エネルギー担当=塩畑真里子)

ブラジルでのCOP30の開幕を控えた10月末、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が世界の指導者は今後、地球の気温上昇を抑えることよりも人々の健康や福祉を守ることに注力すべきだと発言し話題になった。

これまでグローバルサウスの感染症予防に多大な資金を注ぎ込み、保健・健康の問題に通じているゲイツ氏が言うことにはそれなりの重みがあると言ってよいだろう。

気候変動は遠い土地、遠い未来のことではなく、夏の異常な暑さや頻発するゲリラ豪雨を通して私たち自身の生活にも影響を与え始めているのだから。

しかし、ゲイツ氏の発言を誤解しないことも重要だ。健康問題により注力していくことは必要だが、温室効果ガス(GHG)をこのまま排出し続けてよいということではない。

現在、世界は今世紀末までの気温上昇を1.5度以内に抑えるという目標に向かって動いている。この努力を止め、仮に炭素の排出を続けたら、人々の健康や福祉を守り、維持することは一層困難になるだろう。

■走行時のGHG排出量を減らすための施策を

ガソリン・ディーゼル車に代表される内燃機関がGHGの大きな排出源であることは明らかであり、各自動車メーカーはそれぞれ排出量削減手段を模索している。

グリーンピースは、10月末、世界最大手の自動車会社であるトヨタ自動車が打ち出すバッテリー電気自動車(BEV)生産計画とパリ協定1.5度目標に整合性があるかどうかを分析する報告書『岐路に立つトヨターー世界最大の自動車メーカーのBEV戦略と1.5度目標の整合性(日本語版)』を発表した。

トヨタはしばらくハイブリッドを含めた内燃機関車もBEVも製造・販売していく姿勢を見せているが、今後販売する車のパワートレインの内訳は排出量にどのような影響を与えるだろうか。

現在、世界的に推奨され、多くの日本企業も使っている排出量算定・報告の国際基準「GHGプロトコル」では、企業自体が出すGHGだけでなく、サプライチェーンの上流および下流での排出量を重視する。

原材料や部品の調達、生産、運送、販売、製品の使用、廃棄の一連の流れで出るGHGを把握、情報開示し、環境に対応している企業として企業価値を高める動きがある。

トヨタを含め多くの自動車会社が定期的にGHG排出量を報告しているが、同プロトコルに基づく排出量の内訳をみると、「販売した製品の使用」、道路を走る車両からの排出量が圧倒的に多く、平均で全体の排出量の8割〜9割を占める。

そのため、自動車会社がパリ協定の1.5度目標に沿ったビジネスを展開していくためには、今後の車両の販売台数とパワートレインの割合を検証し、いつまでにどの程度GHG排出を削減すべきか、見通しが必要になる。

■BEVのGHG排出量はガソリン車の3分の1に

トヨタは、世界で年間約1千万台の車を販売している。これまで、2021年に、2030年までに350万台のバッテリー電気自動車(BEV)を販売すること、2023年に中間計画として2026年までに150万台販売すると発表していた。

報告書では特に、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)を含め多くの科学者が指摘しているように、緊急度が高く、思い切った排出削減が必要とされる期限である2030年に焦点をおいて分析した。

排出量を予測するにあたって中心的に用いたのは、最新のものが入手可能であった2023年のデータで、トヨタの主要市場ごとの販売台数、内燃機関やハイブリッドなどパワートレイン別台数、燃費、電力の排出係数等である。

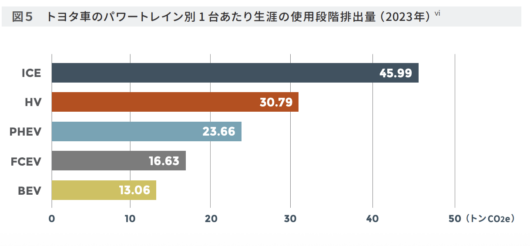

これらを用いて、パワートレイン別に車1台あたりの使用段階排出量を割り出した上で、2030年にトヨタが販売する車両全体に占めるBEVの割合について複数のシナリオを作り、GHG排出量を予測した。

総販売台数が一定であれば、それに占めるBEVの割合が高くなれば高くなるほど全体の排出量は減るというのが前提である。

BEVは、充電に必要な電力がたとえ化石燃料由来であったとしても、全体でみた場合の排出量はガソリン車よりも3分の1程度低くなるほか、今後、再生可能エネルギーがさらに拡大すれば、BEV使用段階の排出量は少なくなることが見込まれている。

■BEV生産350万台を達成しても、1.5℃目標に合わず

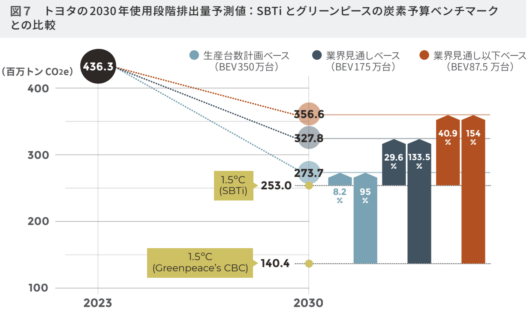

複数のBEV販売シナリオのうち、トヨタが発表している2030年までにBEV350万台というものが最も野心的で、この計画が実行された場合、販売した製品の使用による排出量は、2023年に約4.4億トンCO₂e(二酸化炭素換算)であったのが、2030年には2.7億トンCO₂eまで減るという結果となった。

しかし、BEVの生産・販売が350万台に届かず、その半数の約175万台にとどまった場合、排出量は3.3億トンCO₂eまでしか減らない。

これら2030年に予測される排出量は、「科学に基づく目標イニシアチブ(SBTi)」が出している企業向け目標設定ツールを使って算出した、1.5度目標と整合性のあるトヨタの2030年の排出量である2.5億トンCO₂eをいずれも上回っていることが明らかになった。

さらにいえば、グリーンピースが世界の炭素予算(カーボンバジェット)に基づいて独自に算出した2030年のトヨタの排出量1.4億トンCO₂eには遠く届かない。これは、トヨタの現行のBEV計画が、パリ協定が求める脱炭素化のペースに整合していないことを示している。

世界には、フォード、ゼネラルモーターズ、ホンダのように内燃機関の段階的廃止を視野に入れている大手自動車会社がある。

トヨタについては、内燃機関を継続するばかりか技術的に確立されていない水素燃料や合成燃料の技術開発への投資に関するニュースが相次いでいる。

今回の分析を踏まえて、グリーンピースは改めてトヨタへ内燃機関の段階的廃止を求めるとともに、排出総量の削減目標の設定、排出削減量と合致したBEV生産計画の検討、また車両の製造販売会社からモビリティ・サービスを提供する会社への移行を提言していくことにしている。