記事のポイント

- 一橋大学商学部の加賀谷哲之教授がサステナ社内浸透のカギを語った

- 加賀谷教授はサステナ部門が「頼られる存在」になることが重要だと指摘

- 事業を理解し、具体的な提案ができなければ、現場には浸透しないとした

経団連は2月2日、都内でシンポジウムを開き、講演者として無形資産の開示・評価に詳しい一橋大学商学部の加賀谷哲之教授が登壇した。加賀谷教授は、米国や欧州では「ESGバックラッシュ」と呼ばれる揺り戻しも起きたが、サステナ経営の重要性は変わらないと指摘した。社内浸透を図るには、サステナ担当者が社内から「頼られる存在」にならなければいけないと語った。(オルタナ輪番編集長=池田真隆)

近年の議論を見ていると、サステナビリティが「納得されにくいテーマ」になりつつあるという印象を持っています。たとえば米国でのDEIを巡る議論もそうですが、本当にそれが企業の競争力につながるのであれば、企業は堂々とそう説明すべきです。

機会の平等を重視することが、自社の強みであり、価値創造につながっていると語れるかどうか。欧州でも、企業負担が重すぎる施策については、「競争力に資する活動に集中すべきだ」という議論が出ています。結局のところ、自社にとってなぜ重要なのか、どれだけ説得力をもって語れるかが問われているのです。

多くの日本企業は、法令順守を起点としたコンプライアンス段階から、担当役員や推進部門を置く体制整備の段階へと進んできました。ただし、それが本当に競争力につながっているかを検証し、可視化しようとする取り組みは、まだ十分とは言えません。

サステナビリティは長期の時間軸で成果が出るものでありますが、長期の時間軸で評価しないといけないからこそ難しいのです。

長期視点の取り組みを、経営の中でどう位置づけるべきか。重要なのは、サステナビリティが将来、財務にどう影響し得るのかを真剣にシミュレーションすることです。

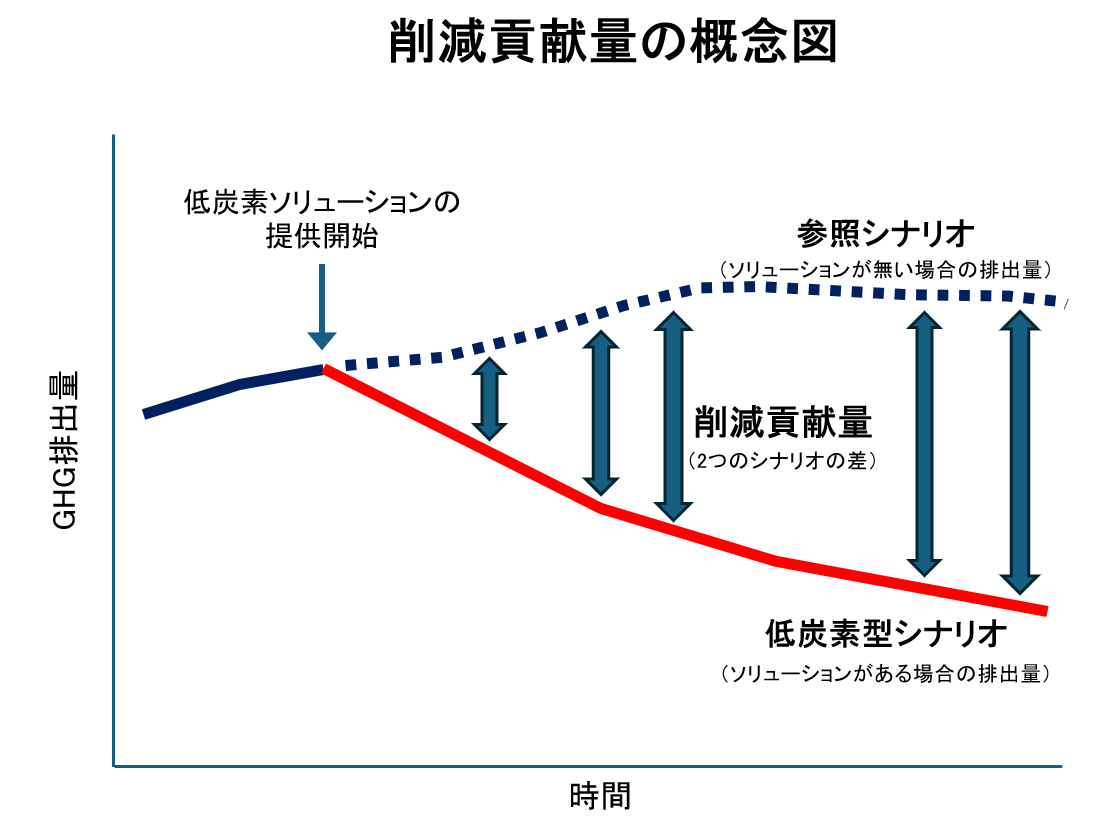

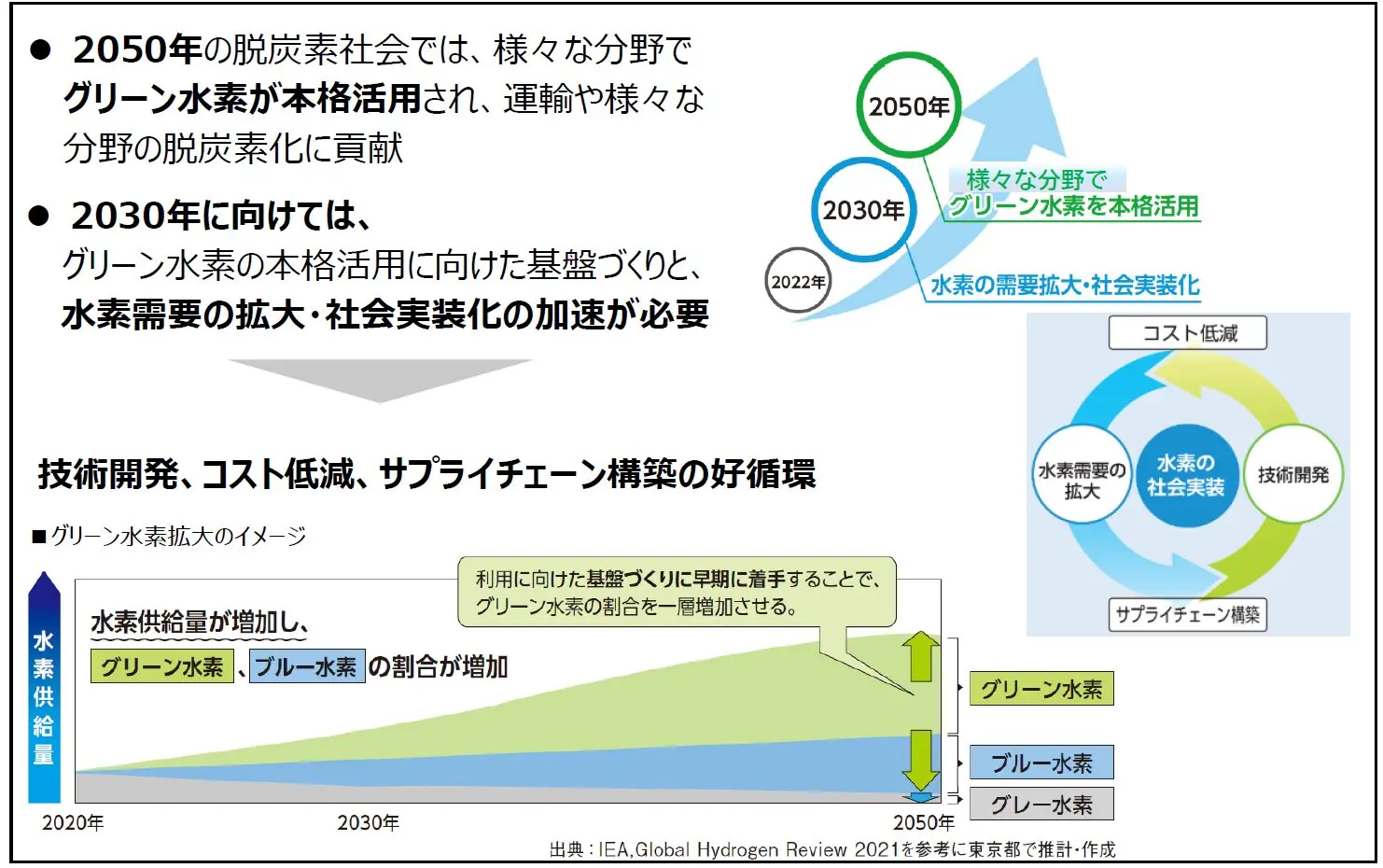

カーボンプライシングの議論では、環境負荷に対するコストが損益計算書に反映される世界が想定されています。そのとき、自社の利益はどれだけ影響を受けるのか。模擬的であっても、そうした検討を行う姿勢が、経営の持続性を高めます。

■サステナ意識でウィークシグナルへの感度が上がる

■リスクや機会に気付く社員をどれだけ育てられるか

■サステナ担当は事業を語れる人材であれ