■破局的噴火、モニタリングの判断基準示せず

これに対して市民が「断層(破砕帯)調査では規制委は有識者会合を開いて検討した。なぜ火山では有識者会合を開かないのか」と指摘。規制庁は「断層と火山は別だから」とのみ応じ、なぜ別であれば開かないのかという疑問には答えなかった。

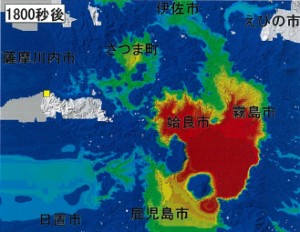

また、「何が破局的噴火に至る前兆なのか判断基準を示してほしい」との質問に規制庁は「一般論として破局的噴火は大きな予兆が観測される。GPS観測や微小地震等でモニタリングしていく」と答えたが、「ではモニタリングの判断基準はあるのか」と市民に詰め寄られると「ない」と回答。

規制委員の中に火山の専門家はいない。規制庁は「職員には火山の知見を持つ者もいる。川内原発の審査は新規制基準に従い行う」としているが、外部の専門家の知見を十分に反映しないまま安全審査を進めてよいのか。

破局的噴火の可能性に関して「九州の火山カルデラの岩石学的調査を原発事業の当事者である九電に実施させるのではなく、規制委が独自に行うべきでは」との問いにも、規制庁は「調査は第一義的には事業者が行うもの」としている。火山の影響を、客観的な観点から専門家がチェックする仕組みが整っているとは言い難い現状が、今回の政府交渉を通じて見えた形だ。

毎日新聞が昨年12月、全国の火山学者134人を対象に行ったアンケート調査では、国内17か所の原発の内、川内原発の噴火被害リスクの可能性を指摘する学者は29人と最も多く、その内19人が再稼働反対を表明している。