「ハガキでごめんなさい全国コンクール」(漫画家のやなせたかしさんの提案で、ごめん町まちづくり委員会が2003年から実施)を実施している南国市ならではの特色ある取り組みです。

コンクールも2013年で10回を数え、これまでに全国から18711枚の「ごめんなさい」ハガキが寄せられたとのことです。

■ 「高知家」は「まち・ひと・しごと創生」のプラットフォーム

高知県の「リョーマの休日―高知家の食卓―」キャンペーンは食と観光もからめた優れたアイデアです。共有価値の創造(CSV) から見れば、これに参加する企業にとっては、本業を通じた応援として商品への「高知家」のおすそわけロゴの表示や店頭での「表札」の掲示により差別化ができ、地域活性化をみんなで学びつつ、「三方よし」が成り立つことが期待されます。

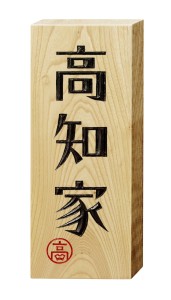

高知家のおすそわけロゴマークと表札(高知家ホームページより)

高知家のおすそわけロゴマークと表札(高知家ホームページより)「高知家」というストーリー性がある仕組みは共感を得やすく、地産地消・観光・地域活性化などの政策目的が明確で、官民挙げて参加でき、みんなで考え学ぶ「まち・ひと・しごと創生」の「プラットフォーム」となっています。

霞が関でも地方創生のための「コンシェルジュ」(接客相談的な機能)が必要との動きもありますが、高知県には、「高知家で暮らす」お手伝いの「移住・交流コンシェルジュ」という組織がすでに整備されています。ホームページを見ると思わず住んでみたくなります。

『CSR新時代の競争戦略』(日本評論社)でも強調しましたが、筆者は、人と人とのつながりでの「共有価値創造」のポイントは、第1に「いいね!」(共感)、第2に「なるほど!」(論理)、第3に「またね!」(継続)であると考えています。高知県の政策は、県民や企業を巻き込むため、このポイントを押えています

社会課題の解決へのパートナーシップの形成につなげることが重要で、そのためには「暗黙知の形式知化」が必要です。意識して、「気付き」が生まれることにより、社会課題の解決に向けて人と人とのつながりができることが期待されます。高知県の政策はこれを考えるヒント満載です。

◆高知家のホームページ

http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/

◆「第2回ごめんな祭」の告知サイト(公益財団法人高知県観光コンベンション協会)

http://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=4856

◆「高知家で暮らす」ページ

http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/concierge.shtml

◆『CSR新時代の競争戦略』(笹谷秀光、日本評論社)

http://www.amazon.co.jp/dp/4535557675

-1-scaled.jpg)