「皆働社会」が作る「五方良し」な社会とは

大山社長は、「皆働社会」が推進する社会のメリットについて5つのポイントを挙げる。

一つ目は働くことで、障がいをもつ人が自立し、社会とつながりをもてる。そして自分が社会の役に立つという誇りをもつことができるということ。二つ目は、企業にとっても、雇用した人の得意な部分を見つけ、延ばすことで経営強化につながる。三つ目は、国にとっても、障がいを持つ人が自立することで負担の大きい社会保障費を減らせる。そして四つ目は、一般就労することで将来への不安が和らぎ、家族が安心する。最後は、福祉との分業ができることで、施設の負担が減り、重度の障がい者も地域で自立できるのではないかと。大山社長はこれを「五方良し」と表現する。

現在、日本理化学工業では障がい者の方を最低賃金以上を払って雇用しているが、国が最低賃金を保障する制度ができれば、職人文化を持つ中小企業で更に障がい者の雇用への道が開かれるのではないかと大山社長は考える。

しかし実際は「障がいを持つ人は、それぞれ理解力に差があり、仕事の方法を伝える時に苦労することも多い」(大山社長)という。同社ではこれまでも「仕事を人に合わせる」工夫で、それを解決してきた。

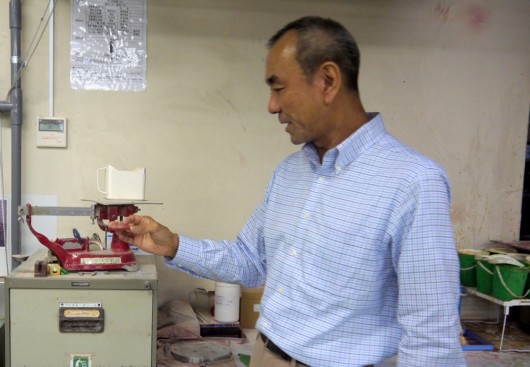

たとえば、文字や数字の理解が難しい人には、材料を色分けした容器に入れ、その材料に合わせた必要量の重りを色分けする。赤い容器に入った材料を量るときは、秤に赤い重りをのせればいいというように。秤の数値を読み取ることは難くても、信号機の色の識別ができることにヒントを得た工程の工夫だ。

そうした人を想う工夫が工程のいたる所に見える。大山社長は「一度きちんと理解すると、その集中力、意欲、能力はすごい」と言う。彼らの仕事の精度とモチベーションが同社の競争力を支えているのである。

欧米では障がい者雇用に対して、国がある程度の賃金を保障する例もあるという。日本では「障がい者雇用促進法」が制定され、従業員50人以上の企業では2%以上の雇用が義務付けられている、現実は雇用が十分に進んでいるとはいえない状況だ。

欧米の政策的な方向でも、同社が取り組むような誰もが働いて社会に参加できる「排除しない社会」や、障がい者の社会への統合促進が主流だ。今回のプロジェクトは、そういった国際的潮流にも一致する。

大山社長は、「同プロジェクトを推進することで、障がいを持つ人の能力について一般の人にも、企業にも理解を深めたい」と力を込める。同社の長年にわたる障がい者雇用の成果は、それを十分に証明するものであり、更に障がい者雇用を進める好例となるはずだ。

「KAIDO!project」: https://www.kaidoproject.com/

[…] →YAHOO ニュース →オルタナオンライン NEWS […]