ニューヨークの真ん中、タイムズスクエアに昨年10月にオープンした「ナショナルジオグラフィックエンカウンター・オーシャン・オデッセイ」はナショナルジオグラフィックがプロデュースした体験型の水族館だ。バーチャルリアリティの技術と同社にストックされた豊富なビジュアルデータを駆使して、深海世界や海洋生物の生態、海の食物連鎖などを体感し、学ぶことができる。現在はプラスチックによる海洋汚染の問題提起にも力を入れており、豊富な画像により多言語で学ぶことができる。海洋生物のいないマンハッタンのバーチャルな水族館を現地取材した。(環境ライター=箕輪弥生)

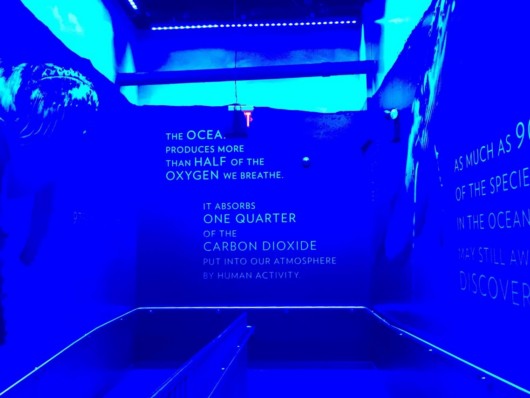

たくさんのネオンサインやブロードウェイの看板が立ち並ぶタイムズスクエアにある入り口から地下に入っていくと、水中のシーンが映された映像に沿って、そこは突然外部とは全く異なる静かな海中の世界に変わる。5,500㎡の広さをもつ内部は、10のシーンで構成されており、それぞれガイドから説明を受けてから体験する。

あるコーナーでは床壁天井すべて映像が投影されたソロモン諸島の海を再現した。見学者は海の中を歩く感覚を味わい、歩く場所に沿ってさざ波が現れ、エイがそれをよけて泳ぐ。また次の部屋は真っ暗な中、鯨や一角獣、イルカといった海洋哺乳類の鳴き声だけが聞こえる。まるで海中で聞いているかのようだ。

人気があるのは、3Dの視覚効果をもったドーム型のスクリーンだ。海の食物連鎖を実際に表すいわしの群れを追う鯨が頭のすぐ上を通り過ぎる臨場感には、思わずしゃがみこむ子どももいた。アシカが人間の手の動きに合わせて動くインタラクティブな仕掛けも海洋動物と遊ぶ感覚が味わえる。

これらの臨場感あふれる映像は、プロジェクションマッピング、CGやモーションキャプチャー、タッチセンサー技術、VRや3D立体映像技術などの最先端テクノロジーを駆使している。海洋生物を捕獲せずにその生態を見て体感することができ、たとえ絶滅危惧種であってもデジタルであれば容易に再現できるのはデジタルな仕組みならではだ。

そのコンテンツにはもちろんナショナルジオグラフィックでストックされた膨大な海洋生物の写真や動画、知見が活かされており、誌面で表現されるドキュメンタリーを立体化し、より多くの人に届けようという意欲的な試みに思える。

その思いのひとつが後半で展開されるプラスチックによる海洋汚染がもたらす問題提起だ。ナショジオ誌では今年6月号でも特集をしており、「Planet or Plastic?」というタイトルでプラゴミの海洋汚染の問題への取り組みを宣言している。

最後のホールでは、絶滅危機にある海洋生物について、また海洋汚染の実態についてデータを元に解説し、タッチパネルで学ぶことができる。年間800万トンを超える海に流れ込むプラゴミの現状、小さな破片となったマイクロプラスチックを海洋生物が食べ、そしてそれを人間も食べているという現状などを視覚的にポップアップして解説する。

プラゴミ問題を実際に解決するための方法についても、クイズ形式でわかりやすく訴求する。私たちがプラスチックの使用量を減らすにはどうすればいいのか、ゴミとなったプラスチックをどう処理すればいいのかなど多言語で回答が得られる。

さらに併設されたナショナルジオグラフィックギャラリーでは、プラゴミの問題を浮き彫りにした写真を展示や海洋汚染を研究する研究者の活動を追った画像などが流され、よりリアルな状況を学ぶことができる。さらに、見学者はこの展示で学んだ感想や宣言をパズルのピースに残して終わる。併設されたショップではプラスチックに代わる竹を使ったストローなども販売されていた。

最新の技術を使った体感的なエンタテインメント性もありながら、海の環境問題をインタラクティブに学べる同施設は、海のない国であってもどんな場所でもハードとソフトが揃えば同じ内容で展開できる。実際、今年5月にサウジアラビアにも誘致されることが発表された。場所や実際の生物の制限を受けないバーチャルな水族館は、より多くの人が海洋汚染などの問題に関心を持ち、行動を始めるための仕掛けとして今後も拡大していきそうだ。

.jpg)