記事のポイント

- ビヨンド(ポスト)SDGsはウェルビーイングが重要なテーマに

- 地方創生SDGsが制度的にも充実し、コミュニティが形成されている

- インパクト投資が地方創生の新回路となり得るだろう

筆者は先日、内閣府地方創生推進事務局の宇田川徹・参事官と、一般財団法人日本民間公益活動連携機構 (JANPIA)の小崎亜依子・出資事業部長と鼎談する機会を得た。「ビヨンドSDGs(ポストSDGs)」や「ウェルビーイング」へと向かう時代の要所を担う専門家であり、政策と金融の両輪から地方創生の現場を支えている。その要点を整理したい。(千葉商科大学客員教授/ESG/SDGsコンサルタント=笹谷秀光)。

■ビヨンドSDGsとウェルビーイング、共通言語から「価値実装」へ

2030年のSDGs期限を前に、世界はすでに「ビヨンド SDGs(ポストSDGs)」という新たな段階へ移行しつつある。2024年9月の国連の「未来サミット」では2027年から次期国際枠組みの検討が始まる予定だ。

筆者は、SDGsはいよいよ「使う時代」と「測る時代」へ進化し、この文脈で、重視されているのがウェルビーイングである。OECDのベター・ライフ・インデックス(BLI)など国際的指標にも示されるように、教育、健康、雇用、住環境、社会的つながりなど、人の暮らしを構成する複数の要素を同時に改善する「重層的幸福」が政策の中核となってきた。

ここで重要なのは、地方がその先導役を担いうるという事実である。地域社会は、環境や産業、文化、医療、教育といった多層的課題が凝縮された「縮図社会」であり、SDGsの統合的実践を試みる格好の場である。

■ 地方創生SDGsの深化とネットワーク型社会への転換を

内閣府地方創生推進事務局の宇田川徹氏は、経済産業省で産業資金政策や企業行動、科学技術・イノベーション政策等を担当した後、2025年4月から現職に就任。地方創生SDGsの政策実務の中心人物である。

2018年度に創設された「SDGs未来都市」制度は、2025年時点で全国215都市が選定され、地域が自らの強みを生かしながら、経済・社会・環境の三側面を統合的に発展させる政策プラットフォームとして定着している。

これまでの重点が「先進事例の共有」だったとすれば、現在は地域間のネットワーク形成など、より持続的な仕組みづくりに重心が移っている。

「地方創生SDGs宣言、登録、認証制度ガイドライン(2020年公表、2024年改定)」も作られ、宣⾔制度30⾃治体、登録制度63⾃治体、認証制度10⾃治体、合計103に上る(2024年3⽉31⽇現在)。

宇田川氏が強調したのは、地方創生SDGsの核心が「自治体の取組を選ぶことではなく、育てること」にあるという点である。特に、「地域住民の行動変容を促すこと、そして次世代への継承こそが重要な段階に入っている」と指摘した。

つまり、政策の目的は単に制度や数値目標を達成することではなく、住民が自ら課題を発見し、行動を変え、地域の未来を次世代に託す。そうした内発的成長を社会構造の中に組み込むことにある。

この理念は、内閣府が示したスライド資料にも明確に表れている。図版では、全国215のSDGs未来都市などの自治体がネットワークを形成し、各地域の「産官学金労言士」の各ステークホルダーが有機的につながり、学び合いながら連鎖的に広がる構図が示されている。地域資源を生かして課題解決と価値創造を両立させる「共創型の地方創生モデル」が描かれている。

筆者は、この仕組みを単なる行政制度ではなく、社会的プラットフォームとしての政策デザインと捉えている。地方創生SDGsで「地域が未来を共に創る社会」へと進化していく。

こうしたネットワーク型社会への転換こそ、ビヨンドSDGs時代の政策の核心であり、地方からウェルビーイングを構築するための実装フェーズに入っていることを、宇田川氏の言葉と図版が雄弁に示していた。

■金融の再定義、インパクト投資が地方創生の新回路に

一方、金融の側面から社会変革を推進するのがJANPIAである。休眠預金等活用法に基づき2018年に設立された同機構は、出資・助成・伴走支援を通じて、全国の中間支援団体、自治体、NPO、企業を結び付けるエコシステムを形成している。

JANPIAの出資事業の推進を担うのが小崎亜依子氏である。慶應義塾大学総合政策学部卒、ピッツバーグ大学公共政策・国際関係大学院修士。2007年から日本総合研究所で企業のESG投資分析手法を開発。

2020〜2022年には金融庁のサステナブルファイナンス専門チームに参画。2024年からJANPIAに加わり、「インパクト・ファースト」な投資市場の創造をリードしてきた専門家だ。

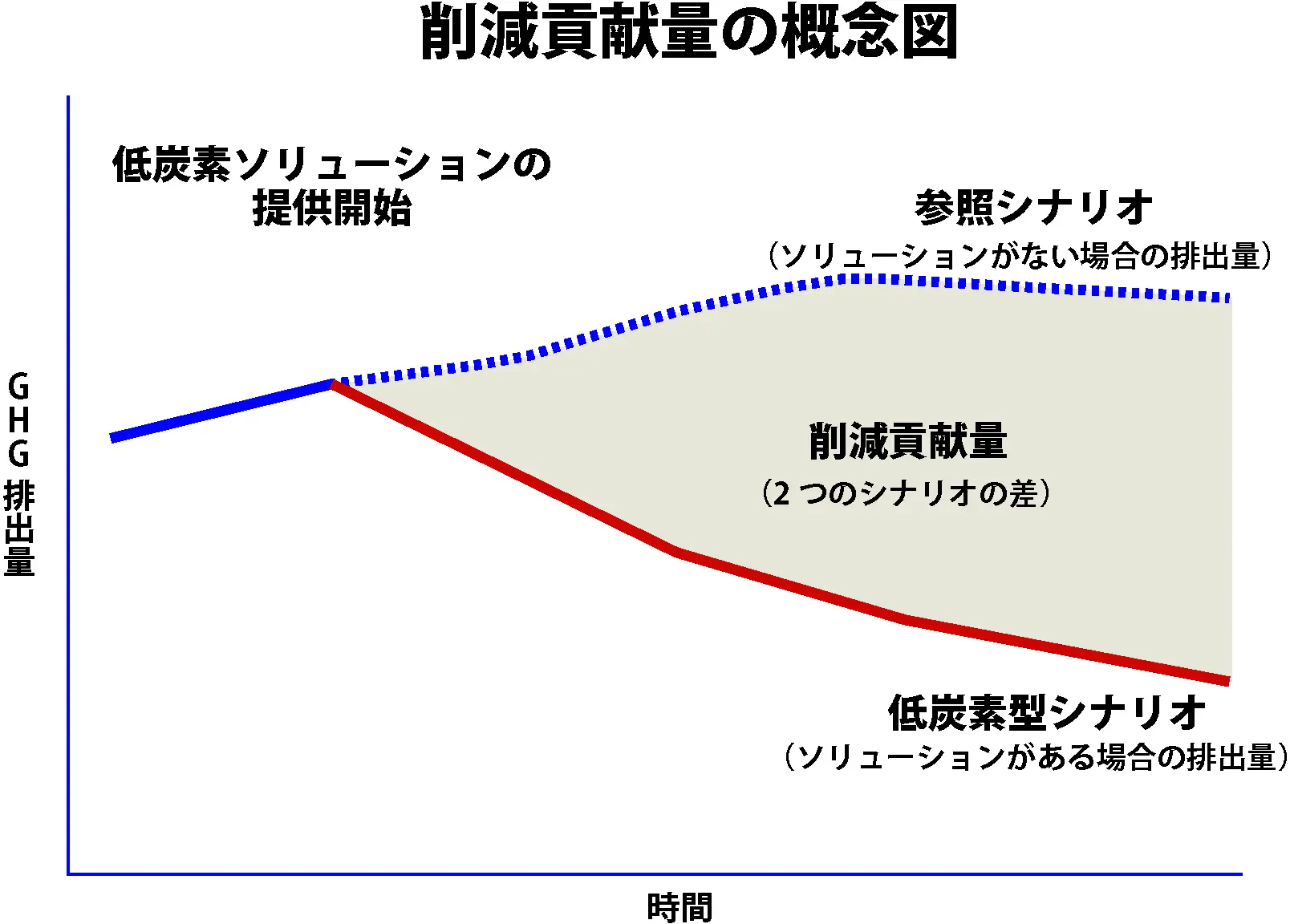

小崎氏が語る「インパクト投資」とは、単なる資金供給ではなく、社会的成果を投資対象とする発想である。経済的リターンと並行して社会的・環境的リターンを測定し、数値化する。

これは、中長期的な視点で社会課題解決を狙う挑戦でもある。JANPIAが出資するや地方創生などを目指すインパクト・ファンドなどは、こうした理念を具体化する試みだ。

筆者が特に注目したのは、彼女が掲げる「インパクト・マネジメント」という概念である。これは投資の成果を評価するだけでなく、プロセス全体を通して「社会的リターンを共通言語化する」手法であり、教育、福祉、環境、地域再生といった分野で確実に成果を上げつつある。

小崎氏は「地方には社会課題と同じ数だけの可能性がある。金融の力で課題を価値に変えることが、日本の再生につながる」と語った。

■制度と資金をつなぐ「人の力」

政策(内閣府)と金融(JANPIA)、その両輪が動き始めたいま、地方創生はもはや地域限定の施策ではない。制度と資金の間に「人」が介在し、現場の知恵と創造力を引き出すことで、ビヨンドSDGsの回路が立ち上がる。

SDGsを「共通言語」として鍵となるのは、制度設計と投資戦略を媒介する「人の力」と「コミュニティの力」、すなわち地域に生きる市民・企業・関連団体の主体性である。

制度が地方を支え、投資が地域を動かし、人が未来を変えていく。その三位一体の循環こそが、次の日本への道を切り開くと確信している。