この仕組みで、パリ市としては「環境にやさしいまちづくり」「持続可能な観光」という政策を推進します。自転車企業及びメンテナンス業者の参画を得て、駐輪場設置先と利用方法はコミュニティの意見を反映するなど、さまざまな関係者の間で連携が行われています。

この結果、現在の社会課題に照らしてみると、「人権」に対しては人にやさしい交通手段であり、「環境」という面では大気汚染防止に役立ち、「消費者課題」としては持続可能な観光や市民の足の実現、「コミュニティ課題」へはコミュニティ全体の理解を得ながら世界遺産の大気汚染による汚れの防止と、さまざまな課題に複合的に対応しています。

これからは、特に「景観」が重要です。日本では自転車の乱雑な駐輪や放置自転車対策に悩んでいますが、この仕組みを研究して、一石三鳥、一石四鳥の共有価値を生み出していく複合課題への対応の参考にすべきです。

■ 今求められる複合課題への対応

これは「環境的に持続可能な交通(EST:Environmentally Sustainable Transport)」としても注目されますが、一般的な複合課題解決方法としてもヒントは満載です。

自転車シェアリングの取り組みは、第一に消費者の理解を得ながら進めていること、第二に関係者が一丸となって取り組んでいることが重要です。そして、第三に人権、環境、コミュニティ課題などの複合課題に対処しているモデル的な「共有価値の創造」の事例です。

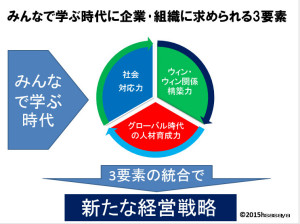

今は、複合課題の解決に向けて「みんなで学ぶ時代」です。企業や組織には、次の3点が求められます。

(1)社会の動きに対する感度を磨くこと(社会対応力)。

(2)関係者間でウィン・ウィン関係を構築すること(共有価値を生む工夫)。

(3)グローバル時代の複合課題に対応できる人材を育成すること。

今回のシリーズでは、この3つの視点から、身近な話題を通じて「経営感度を磨く 社会の読み方」を示していきたいと思います。

◆ 自転車シェアに見る複合課題への対応(2)[笹谷 秀光]

http://www.alterna.co.jp/14504

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)