記事のポイント

- 富士通では、聴覚障がい当事者の社員自身がアクセシビリティ向上を牽引する

- こうした取り組みは、同社の製品・サービス開発にも活かされているという

- 後編では、当事者が主体的に参画することの社会的意義を紹介する

富士通、当事者と共に誰もが楽しめるテクノロジー開発(後編)

――当事者参画と社会変革への展望

前編では障がい当事者による組織変革の取り組みを、中編では共創による新たな価値創造の可能性をご紹介してきました。これらの技術的基盤とプロダクトは、単なる製品開発を超えて、社会の意識変革や障がい者の社会参画のあり方に大きな影響を与えています。

後編では、当事者が主体的に参画することの社会的意義と、これらの取り組みが目指す未来の社会の姿について、より深く探っていきます。(聞き手=NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長・伊藤芳浩)

■真のリプレゼンテーションが実現する瞬間

エキマトペプロジェクトにおいて、特に重視されたのは当事者の参画でした。取材に応じていただいたコンバージングテクノロジー研究所の田中沙紀子さんは、この取り組みの社会的意義について語ります。

「最新の実証実験では、JR東日本で働くろうの社員さんに手話でのアナウンスを担当していただきました。聴者の社員さんが手話を覚えて演じるのではなく、ネイティブな手話での表現を実現しました。これにより、駅を利用する聴者が、ろう者の姿として手話を見ることができるようになりました」

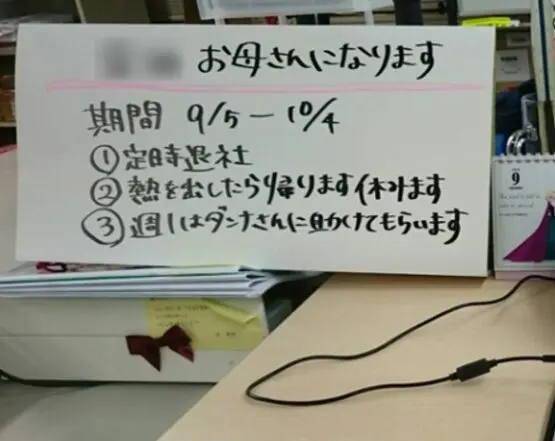

この取り組みは、参加した企業の職場環境にも良い影響をもたらしました。

「出演してくれた社員さんはとても喜んでくれて、『エキマトペプロジェクト』に関わるのがすごく嬉しいと言ってくれました。普段の仕事とは違う形での貢献により、社内でろう者の存在をより身近に感じてもらう機会を作れたのは良かったと思います」

このような当事者参画のアプローチは、単に障がい者の真の姿を理解し社内外に浸透させるリプレゼンテーションの正確性を高めるだけでなく、参加する当事者自身のエンパワーメントにもつながります。手話でのアナウンスを行うJR東日本の社員のように、障がい者が自身の特性を活かして社会に貢献する機会を創出することで、職場における多様性の価値を具体的に示すことができるのです。

■真の障がい者リプレゼンテーションの重要性

これらの取り組みで一貫して重視されているのは、障がい者の真の姿を社会に示すことです。従来の福祉の枠組みでは、しばしば障がい者は「支援される側」として描かれがちでしたが、富士通の取り組みは異なるアプローチを取っています。

障がい者が単に支援を受ける存在ではなく、社会に価値を提供し、イノベーションを生み出すパートナーとして位置づけられています。エキマトペでJR東日本の聴覚障がい社員が手話でアナウンスを行ったり、松田さんがアクセシビリティガイドラインの策定をリードしたりする事例は、障がい者の多様な能力と貢献を可視化する重要な取り組みです。

また、本多さんが強調する「美化しすぎない」という視点も重要です。障がい者を特別な能力を持つ存在として神話化するのではなく、「普通に同じ人間なんだけど、感覚や捉え方が違うだけ」として捉えることで、より自然で対等な関係性の構築を目指しています。

このような日常における当事者参画の実践で蓄積された経験とノウハウは、より大規模な社会的インパクトを生み出す機会へとつながっています。

■デフリンピックという新たな舞台

こうしたリプレゼンテーションの考え方は、日常空間での実践にとどまらず、さらに大きな国際的な舞台へとその視野を広げています。富士通の取り組みは、2025年のデフリンピックという大きな舞台での展開も見据えています。コンバージングテクノロジー研究所の今村亮太さんは、この機会の意義について語ります。

「デフリンピックは聴者や今まで知らなかった人たちが、聴覚障害への理解を深める非常に良い機会だと思います。私たちの『オンテナ』や『エキマトペ』が、その入り口になればいいと考えています」

デフリンピックは、単なるスポーツイベントを超えて、聴覚障がい者のコミュニティやその文化を社会に紹介する貴重な機会です。富士通が開発した技術やプロダクトがこの場で活用されることで、より多くの人々が聴覚障がいについて理解を深め、インクルーシブな社会の実現に向けた意識変化を促すことが期待されています。

■理想の社会像、「心の余白」が生む包摂性

デフリンピックのような大きなイベントを通じて社会の意識を変えていくアプローチは、本多さんが目指す理想の社会像、すなわち人々の心に「余白」を生み出すという考え方に深く根差しています。本多さんは、デンマークでの生活経験を踏まえ、理想的な社会の姿を語ります。

「『デンマーク』って、いろんな障がい者の人が歩いてるねって言われるんですけど、まあそれが当たり前で、障がい者も外に出られる社会なんです。外国人である僕が話の輪に入ったら、デンマーク語から英語に切り替えてくれたりとか。それを自然とやっているっていう。よく言うんですけど、心の余白。『デンマーク』人は余裕がある感じがして、それが困っている人に手を差し伸べる社会の基盤になっているのかなと思います」

一方で、日本社会の現状については課題を感じています。

「日本は逆に言うと、分断されている感じがするというか、見えないバリアがまだあるなという気がしています。そこをどうやって受け入れるような形が作れるだろうと思っています」

本多さんの目標は、プロダクトを通じてこうした「心の余白」を社会に広げることです。

「『オンテナ』もそうだし、『エキマトペ』もそうなんですけど、プロダクトを通して聴覚障がいとは何かとか、ろう・難聴とは何かとか、自分との違いとは何なのかみたいなものをちょっと考えて心の余白を広げるような、そういうプロダクトとかサービスをたくさん作っていきたいなというのがあります」

こうした「心の余白」の創出は、技術やプロダクトが果たすべき本来の役割を示しています。単に機能的な課題を解決するだけでなく、人々の意識や行動様式に働きかけることで、社会システム全体をより包摂的なものへと変革していく。富士通の取り組みは、テクノロジーを通じた社会変革の可能性を具体的に示すものといえます。

■インクルーシブデザインは、企業の未来を拓く

このように個人の意識や心のあり方に働きかけるアプローチは、一見するとビジネスとは遠いように思えるかもしれません。しかし、富士通の一連の取り組みは、こうしたインクルーシブな視点を持つことが、現代の企業にとって重要な経営戦略であることを示しています。

松田さんのアクセシビリティガイドライン策定の経験が示すように、グローバル企業にとってアクセシビリティ対応は法的に求められているものであり、ビジネス上の必須要件です。同時に、本多さんの取り組みが示すように、障がい者との協働はイノベーションの源泉としても機能します。障がい者と共に創るプロダクトは、従来の発想では生まれない新しい価値を提供し、結果として健常者を含むすべての人にとってより良い体験を創出します。

重要なのは、単に技術的な解決策を提供するだけでなく、当事者との継続的な対話、他企業との協働、そして社会全体への意識変革を視野に入れた戦略的なアプローチです。インクルーシブデザインはもはやCSR活動の枠を超え、企業の競争力と持続可能性に直結するのです。

■取材を終えて:真のダイバーシティが切り拓く可能性

今回の取材を通じて最も印象的だったのは、松田さんや本多さんをはじめとする関係者の皆さんが、「障がい」を制約としてではなく、新たな可能性を切り拓く「違い」として捉えていることでした。特に、本多さんが語った「一緒に楽しめるものを作りたい」という動機は、インクルーシブデザインの本質を端的に表現していると感じます。

また、松田さんのように当事者自身が組織変革をリードし、それが企業全体の競争力向上につながっているという事実は、ダイバーシティ&インクルージョンが単なる理念ではなく、実際のビジネス価値を生み出すということを実証しています。

従来の「支援」という概念を超え、「感覚の拡張」や「共に楽しむ」という新しい価値を示すこれらの取り組みは、誰もが「心の余白」を持って互いを受け入れられる、包摂的で創造的な社会への道筋を示す希望に満ちたモデルといえるでしょう。富士通の事例は、日本企業がグローバル社会でどのように価値を創造していくべきかという問いに対する、一つの明確な答えを示していると思います。