記事のポイント

- アウトサイド・インとパーパスについてグループワークを行った

- オルタナの森は「パーパスが経済性・社会性・持続可能性の原点にある」と説明した

- グループワークでは各社のパーパスと企業価値向上の取り組みについて発表を行った

オルタナは7月16日、サステナ経営塾21期第4回を開いた。第3講では、「宿題発表: 自社のアウトサイド・イン&パーパス表現」をテーマにグループワークを行った。前半はオルタナ代表の森摂からアウトサイド・インとパーパス表現のつながりについて解説し、後半ではグループワークと発表が行われた。講義レポートの全文は下記の通り。(オルタナ編集部=萩原 哲郎)

■パーパスは「なぜこの会社は社会に存在できているのか」から導かれる

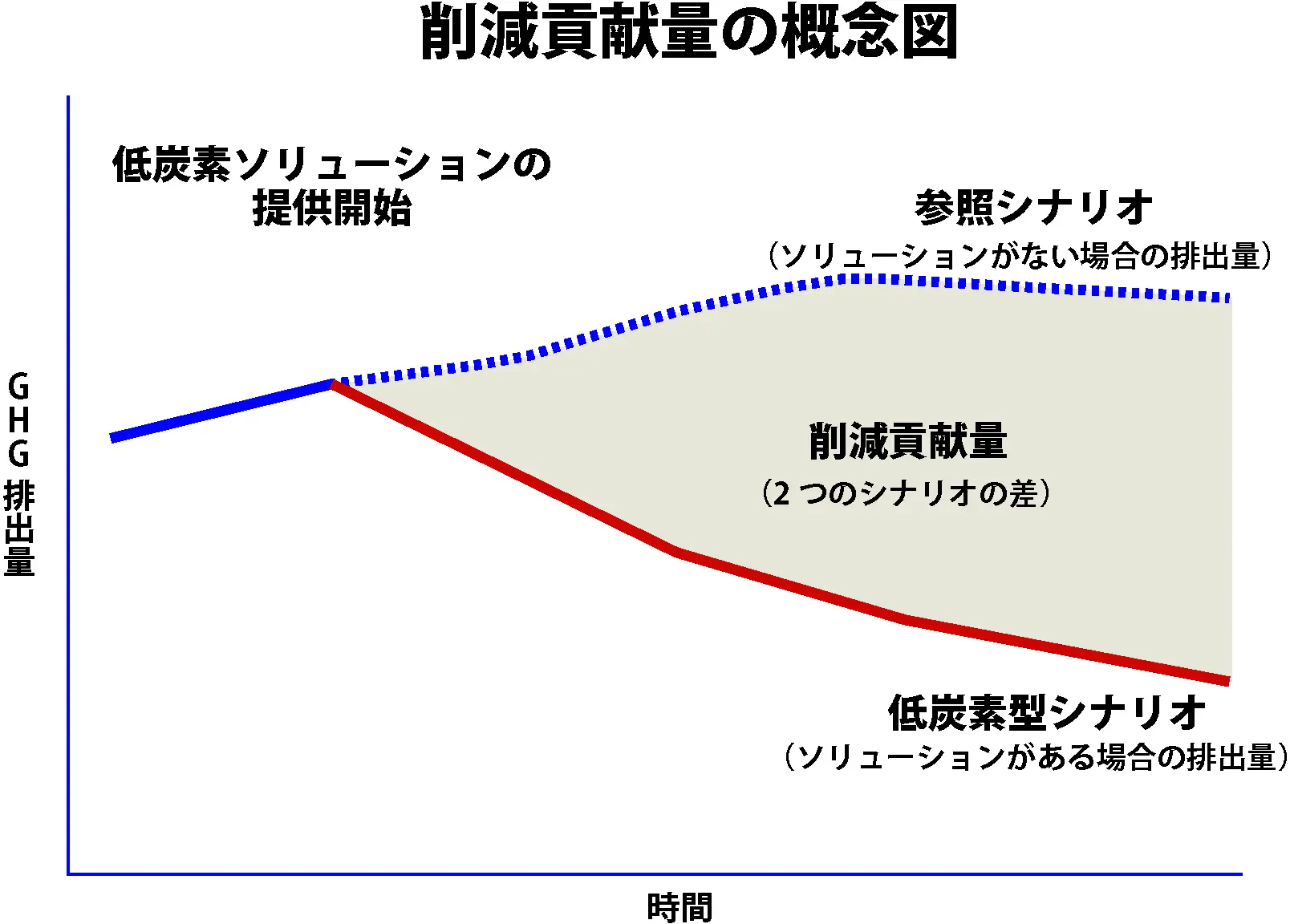

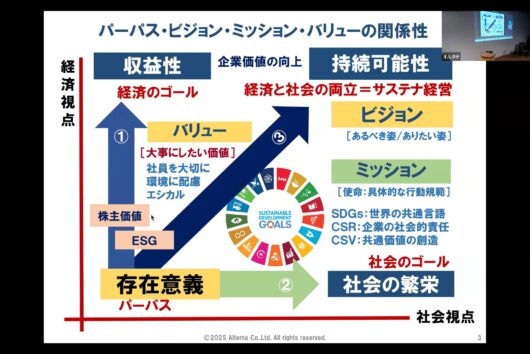

経営の世界ではビジョン・ミッション・バリューという言葉が多用されてきましたが、パーパスはこの3つのベクトルの原点に位置します。

ベクトルの1つめは収益性のゴール、2つめは社会のゴール、そしてこの二つを同時実現するための3番目のベクトルが「持続可能性」です。存在意義は経済性・社会性・持続可能性の全てにおける原点です。

その原点とは、創業理念・創業精神と密接な関係があります。つまり創業者がどうしてこの会社を始めたのか、そしてなぜ50年、100年と続いたのか。こういったことを考えると、存在意義は原点に置かなければなりません。

原点に置いたもうひとつの意味は、会社が社会に根ざしたものであることということです。どの企業にとっても、社会インフラや社会資本、人的資本も社会から借りています。地域が育てた、あるいは社会が育てた資本を企業が借りて経営しているということです。なぜその人が会社にいるのか、何をしていきたいのか。これも原点ではないかと思います。

パーパスというのは、なぜこの会社が社会に存在できているのかを問う概念であり、それはビジョン・ミッション・バリューとも関連があるのです。

パーパスと収益は同時実現するものであって、パーパスを定めてそれを実現することは会社の収益を高めることにつながります。IIRC(国際統合報告フレームワーク)が出した「価値創造ストーリーに挑戦する経営者への10の質問」というものがあります。この10の質問はシンプルで、「事業を取り巻く状況を説明しましたか」や「あなたは誰か」といったものです。これらはIRやSRの領域で説明しなければならない項目が並んでいます。

P・ドラッカーは「企業の目的はそれぞれ企業の外にある」「企業の目的は顧客を創造することにある」と一見矛盾したことを言っています。これは企業の存在意義が市場の外、すなわち社会にいる未来顧客にあるということを示しているのです。ここにパーパスとアウトサイド・インのつながりが見えるのです。

すなわち、アウトサイド・インはビジネスプロセスで、パーパスはビジネスビヘイビアだということです。ツールと考え方として対のものになっているわけです。

■モビリティ社会の「つくる」「つかう」「もどす」をサステナブルに

■理念と3つのパーパスで事業を加速

■初代社長の「こしらえる」を企業成長の原点に

■技術と人をつないで、社会課題解決に挑む

■インフラとICTを通じて、社会価値の創造を企業価値に