記事のポイント

- 動物行動学者のジェーン・グドール博士が逝去した

- 同氏は、野生動物の行動研究で、人間社会との比較研究の基礎を築いた

- 天命に応えて生き切った博士のご生涯に敬意と感謝を捧げる

動物行動学者で直前まで自然保護のために精力的な活動を続けてこられたジェーン・グドール博士が2025年10月1日、講演ツアーの訪問先カリフォルニアで死去された。国連は「地球とそこに住む全ての生き物のため疲れを知らずに働き、人類と自然への並外れた遺産を残した」と、その死を悼んだ。私は、博士の著作や生き方に感銘を受けた一読者として、ここに博士を偲び、ご冥福をお祈りしたい。(生きものコラムニスト/環境NGO代表・坂本優)

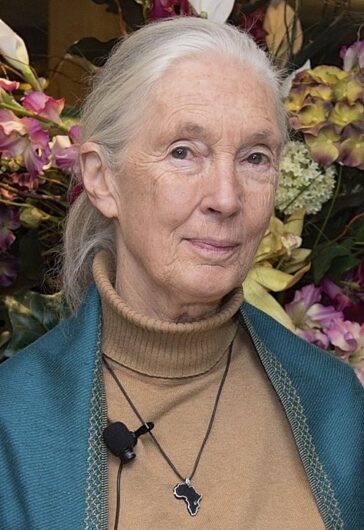

ジェーン・グドール氏

1934年、イギリス・ロンドン生まれ。動物行動学者・環境保護活動家。ジェーン・グドール・インスティテュート創設者であり、国連平和大使としても知られる。1960年、タンザニア・ゴンベでチンパンジーの研究を開始し、「チンパンジーが道具を使う」ことを発見。人間と動物の関係を見直すきっかけとなり、現在も世界最長の野生チンパンジー研究として続いている。博士は、科学的発見を基盤に、地域主導の自然保護や動物福祉を推進する24の国際拠点を持つJGIを設立。1991年には、若者の行動力を育むプログラム「ルーツ&シューツ」を立ち上げ、現在は70カ国以上に広がっている。

■人間とは、何をもって人間なのか

私がグドール博士を知ったのは、1973年に発刊された『森の隣人:チンパンジーと私(原題In the Shadow of Man)』(平凡社)を通じてだ。

本の裏帯には、訳者である京都大学霊長類研究所の河合雅雄教授の言葉がこうある。

「グドールが野生チンパンジーの生活について行なった観察は、まさに画期的といってもよいほどの素晴らしいものだった。チンパンジーの肉食・狩猟行動、道具の使用と初期的な道具製作、性関係、母子関係、発達等、サルから人への行動や社会進化を跡づけていく上に、一つ一つが驚嘆すべき重要性をもった発見と言わなければならない」

日本の霊長類研究の創始者・今西錦司先生以来の京都大学霊長類研究所の活動に心惹かれていた私は、この帯を読むだけでも心躍るものがあった。

表紙をめくると、チンパンジーたちの顔と名前、親子関係などが時系列に描かれていた。それぞれが個性的で同じ顔は一つもなく、性格、感情なども違うだろうことが一目で実感された。そのページは、グドール博士の初期の観察時の中心的な対象だったメスのフローと、その子や孫などの家系図であることを読み進むにつれてほどなく知った。

オスのチンパンジー、デイビッド老人(他の訳ではデイビッド・グレイビアードなどとも)とゴライアスが、草の茎の形を変え、それを使ってシロアリを釣った有名なエピソードをはじめ、ヒトと同じような愛憎や、関係修復の仕草、駆け引きなど「人間臭い」行為が紹介・報告されていた。「人間とは何をもって人間なのだろう」と何度も考えさせられたものだ。

ちなみに表紙側の帯には、おそらく出版社が記載したであろう一文が記されている。

「ジェーン・グドールが青春の10年をかけたチンパンジー観察の全成果。『大自然の中の生と死』『個と家族・社会』などの問題を、女らしい優しさと科学者の鋭い目を通して描く。野生とは何か、人間とは何かを考えるための現代人必読の書」

半世紀以上にわたるグドール博士のゆるぎない理想や信念に基づく活動の足跡を振り返ると、「女らしい優しさと科学者の鋭い目」というくくり方は、博士が生涯にわたって実践した人類や地球環境全般にわたる普遍的なかかわりを表すには、狭まく「型」にはまった表現と感じざるをえない。

■「組織とは何か」、チンパンジーに学ぶ

1990年11月、京都大学霊長類研究所の杉山幸丸教授、松澤哲郎助教授の監訳のもと多くの若手研究者が参加して訳された『野生チンパンパンジーの世界(原題The Chimpanzees of Gombe/Patterns of Behavior)』(ミネルヴァ書房)が出版された。

訳者のあとがきで杉山教授が記した「彼女の半生をささげたチンパンジー研究の、この本はまさに集大成である」という言葉どおり、飼育下での観察例も含め様々な場面、関係性の中で行動の様子や、時に表情までもが「学術的」「網羅的」に記載されていた。

興味深さとともに、この時点では正直、読みづらさもあった。

翌年、田中角栄の金脈研究などでも知られるルポライター、立花隆による『サル学の現在』(平凡社)が出版された。

この本はチンパンジーに限らずゴリラやボノボ、オランウータンなどの類人猿やニホンザル、ヒヒなど他のサルや猿人、原人なども取り上げた当時のサル学のほぼ最先端を紹介する内容だったが、対談形式だったこともあり読みやすかった。

相通じるものを感じて、中途半端に積読状態だった『野生チンパンジーの世界』を改めて読んだ。

当時、私は食品メーカー本社の労働組合長という立場にあった。組織とは何か、交渉とは何か、人間関係とは何か、家族とは何か――など、改めて考えていた。そういうと仰々しいが、「チンパンジーの世界で言えばこういうことかな」などと空想することで、立ち止まって呼吸を整える契機になった。

同時に、グドール博士のチンパンジーや人間、野生生物、そしてそれらを包含する自然に対する深い愛情を感じたものだ。

ちなみに『野生チンパンジーの世界』の表紙帯には「今世紀最大の文化財産の翻訳完成!」とうたわれていた。この評にこめられた関係者の熱い思いに今も共感する。

グドール博士は当時、医薬研究でのチンパンジー利用の禁止、アフリカでのブッシュミートの取引禁止に向けて、米国政府の関与強化などに尽力された。野生動物の肉、すなわちチンパンジーやゴリラまでもが食肉として狩猟される事例が後を絶たなかったのである。

博士は、チンパンジーの研究にあたって人間社会の困難を解決する鍵となる自然の叡智を彼らの行動や世界に見出したいという願いも持たれていたのではないか。だがチンパンジーの世界も決して理想の世界ではなかった。

しかし、だからと言って博士は冷笑的な諦観に浸ることは決してなかった。

■ 環境・人道プロジェクトを世界に広げる

博士は1991年、地球温暖化や気候変動が深刻化する世界で、次世代の若者に希望の持てる社会を残すべく、「ルーツ&シューツ」の活動を開始した。

ルーツ&シューツは、あらゆる年齢の若者を対象とした世界規模の環境および人道プログラムだ。「地域社会、動物、そして環境に貢献するために自分たちで選んだ実践的なプロジェクトに取り組む力を養うこと」を目指す。

「あらゆることの土台となる希望の根っこ(Roots)が世界中に広がり、光に向かって進む新芽(Shoots)が困難の壁を突き破りますように」との願いを込めて、博士自身が名付けた。今では世界70カ国以上で年間100万人以上の子どもたちが参加しているという。

2025年には、このルーツ&シューツの講演が日本で開催され、グドール博士ご自身も6月に来日されていたという。不覚にも、私は博士の来日を知らずにいた。

しばらく博士に関する報道を追えていなかったが、訃報に関連する記事を通じて、博士が80代はもちろん、90代に入ってからもなお精力的に活動を続けておられたことを改めて知った。

まさに天寿を全うされた、天命に応えて生き切ったご生涯に敬意と感謝を捧げたい。

「私が希望を抱く理由−

それは人間の知力、自然の回復力、人間の不屈の精神力、

そして何よりも、行動するパワーを得た若者たちの機動力を信じているからです」

I do have reasons for hope:

our clever brains, the resilience of nature, the indomitable human spirit,

and above all, the commitment of young people when they’re empowered to take action.

— Dr. Jane Goodall

(出典:Jane Goodall Institute Japan公式サイト)