記事のポイント

- ダークツーリズムは戦争や災害の遺構を訪れ、学ぶ旅だ

- 意義がある旅だが、関連施設は一部を除いて積極的に活用されていない

- 訪問しやすい「明るいダークツーリズム」を提案する

ダークツーリズムは戦争や災害の遺構を訪れ、悲惨さを体感し、再び繰り返さないためには何をすべきかを学ぶ旅である。意義がある旅だが、ダークツーリズムの関連施設は一部を除いて積極的に活用されていない。そこで、他のテーマと掛け合わせて、訪問しやすい「明るいダークツーリズム」を提案する。(椙山女学園大学現代マネジメント学部准教授=水野英雄)

ダークツーリズムは戦争や災害の遺構を訪れ、悲惨さを体感し、再び繰り返さないためには何をすべきかを学ぶ旅である。1990年代後半に英国の研究者によって提唱され、娯楽としての観光とは違った意義を持つ。

そのため修学旅行等の教育旅行に適しており、広島の平和記念公園・平和記念資料館・原爆ドーム、海外ではアウシュビッツ強制収容所は年間で数百万人が訪れている。

ダークツーリズムの遺構や施設は立場により解釈が異なる。広島・長崎に原爆を投下され数十万人が亡くなった日本ではその被害を展示しているが、米国では原爆を投下したB-29爆撃機「エノラ・ゲイ」は終戦に貢献した存在としてスミソニアン博物館(国立航空宇宙博物館別館)に展示されている。

韓国では伊藤博文を暗殺した安重根は抗日闘争の英雄であり、ソウルに功績を称える安重根義士記念館がある。ダークツーリズムは国際社会における多様な価値観や社会における「正解のない問題」を深く考える機会となる。

■関連施設が活用されない3つのワケ

日本は太平洋戦争での広島・長崎への原子爆弾の投下、沖縄戦、主要都市への大規模な空襲で各地に戦争遺構がある。また、東日本大震災や阪神淡路大震災等の災害による震災遺構もある。

しかし、ダークツーリズムに関する施設は一部を除いて積極的に活用されていない。その理由は、①イメージが暗く、集客につながらない。そのため教育旅行以外の訪問者が少ない。②悲しみの記憶であり遺族感情から積極的に活用しにくい。③観光客がお金を使うのが入場料等のみで大きな経済波及効果をもたらさない、ためである。一方で、遺構の維持管理には多額の費用がかかるという問題がある。

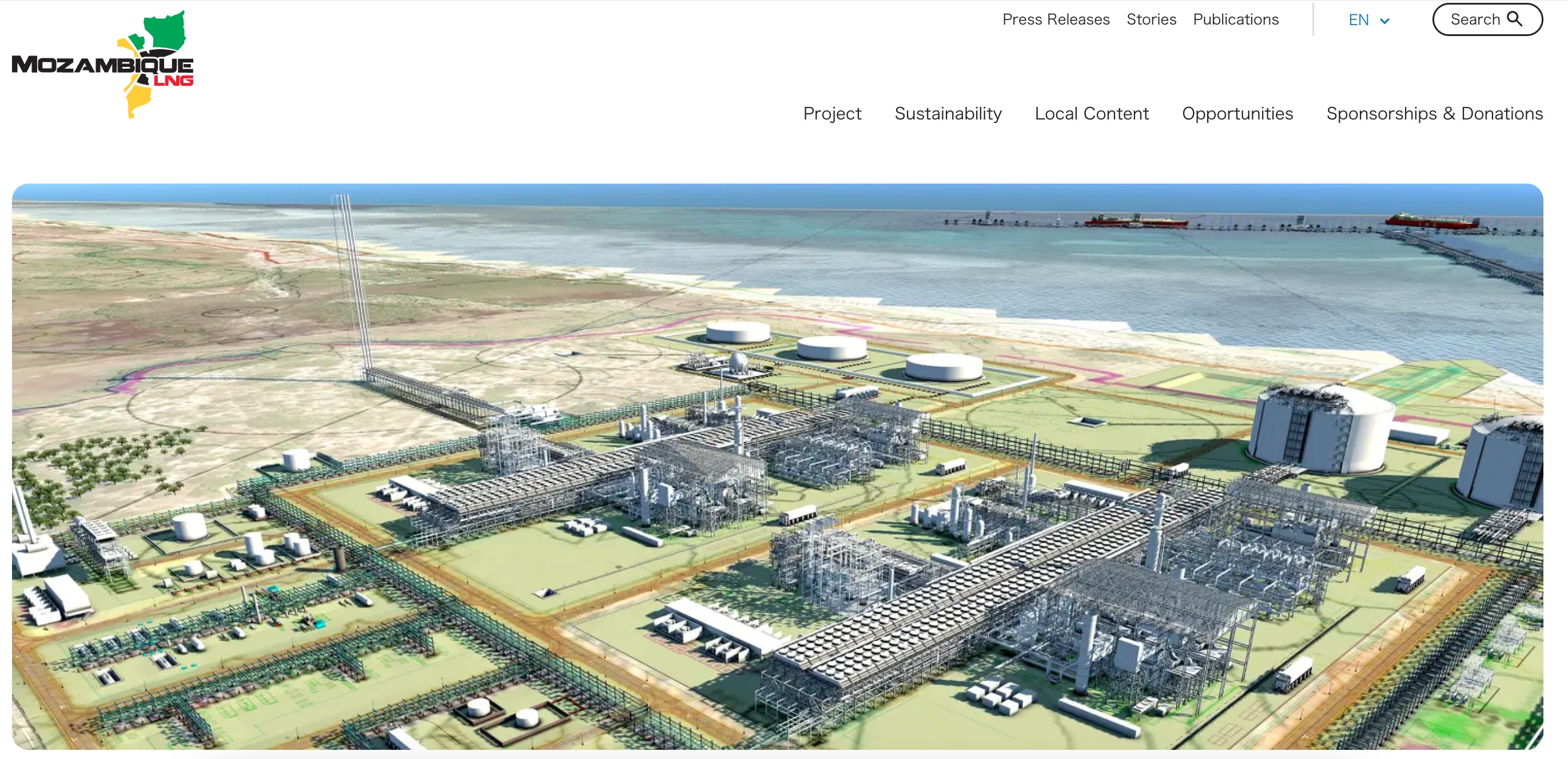

ダークツーリズムの要素がある観光資源で訪問者を増やしている事例には長崎県の軍艦島(端島)がある。軍艦島は炭鉱であり、小さな島には数千人の労働者とその家族が暮らしていた。

1974年に閉山して住民は退去して無人島となったが、「軍艦」のような独特の形状が映画などで取り上げられてコンテンツツーリズムの対象となり、2000年代に観光資源としての活用が始まり、2015年には世界遺産に登録された。

軍艦島は産業化に貢献した一方で、過酷な労働環境や戦時中の外国人労働者の問題などでダークツーリズムの対象となった。

史実を正確に反映した内容ではないが、強制連行をテーマにした韓国映画がヒットしたことで韓国人の旅行者が急増したことはコンテンツツーリズムとダークツーリズムの相乗的な効果を示している。観光資源化が成功したことで、現在は保存のための工事が進められている。

■戦争遺構の「ガマ(洞窟)」を観光資源に

筆者はゼミの学生と、戦争や災害という暗いテーマだけでは行きたくないダークツーリズムの遺構を他のテーマと組み合わせることで訪問しやすくする「明るいダークツーリズム」に取り組んでいる。

この取組は2022年度の沖縄県読谷村での現地調査からスタートした。読谷村は沖縄本島で最初に米軍が上陸した地であり、住民が避難したガマ(洞窟)がある。チビチリガマでは米兵の残虐な行為を恐れた住民による悲惨な集団自決(強制集団死)があり、一方のシムクガマではハワイに住んでいた兄弟が投降を呼びかけたことで生き残ることができた。

このエピソードは情報が溢れる中で正しい選択を求められる現代社会にも通じるものがある。筆者らは、ガマは貴重な観光資源であると考えたが、複雑な遺族感情から看板や案内表示等もなく、「ダーク度」が高すぎて積極的に活用されていない状況であった。

2023年度以降は地元の愛知県でダークツーリズムための戦争遺構を産業観光と合わせることで訪問者を増やし、経済波及効果を大きくして維持管理のための費用を捻出する「明るいダークツーリズム」を提案した。

悲惨な戦争や災害に対して「明るい」と表現することには批判もあるが、「ダークツーリズム」という言葉の暗さへの対比的な意味で、また、参加しやすくするために「明るいダークツーリズム」という名称を使用した。

同様の言い換えは広島市の「ピースツーリズム」や福島県の「ホープツーリズム」があり、戦争関係の教育旅行では「平和学習」と呼ばれている。

製造業が盛んな愛知県は太平洋戦争中は多くの軍需工場があり、大規模な空襲で約1万人が亡くなった。その被害を残す遺構は現存している。愛知県半田市の半田赤レンガ建物は1898年にカブトビールの工場として建設されたレンガ造りの建物である。

太平洋戦争中は中島飛行機半田製作所の衣糧倉庫として使用された。壁面には1945年7月にアメリカ軍のP51戦闘機から受けた機銃の銃弾痕がある。軍事基地や軍需工場ではない倉庫まで攻撃の対象となり、戦争が身近な場所で起こっていたことを知る貴重な施設であり、当時の産業や建物と戦争を合わせて学べる場所となっている。

同様の遺構は日本各地にあり、「ダーク度」は高くはないことで訪問しやすく、歴史・文化・産業等の学習との相乗効果が期待できる。

■ダークツーリズムによる平和の実現へ

今年は第二次世界大戦(太平洋戦争)の終結から80年となる。戦争経験者が亡くなり多くが戦後生まれになる中で、戦争の記憶を次の世代に引き継いでいくことは重要な課題である。

現存する戦争遺構の多くは「積極的に保存」してきたのではなく、「撤去費用がなくて撤去しなかった」だけであり、戦後80年が経過して風化が進んだことで意識して観光資源化しないと残すことが出来なくなる。戦争経験者は今後10年でほぼいなくなり、次の世代の語り部の育成も課題である。

平和学習は修学旅行等の教育旅行では主要なテーマであり、総合学習・探究の時間での事前・事後学習も含めて十分な時間を使って学習が行われている。

戦争についての学習を悲惨、かわいそうという認識や戦争遺構に関する知識(リテラシー)だけでなく、実際に平和を実現する力(ケイパビリティ)を身に付け、さらには平和のためのウェルビーイングにまで高めるにはダークツーリズムによる学びが不可欠である。また、急増しているインバウンドがダークツーリズムとして被爆地などを訪問することは相互理解を深め、SDGsの実現に貢献する。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)