記事のポイント

- 次の国会で審議が予定される電力システム制度案に、NGOなどが警鐘を鳴らす

- 原発新設の費用が、電気料金として国民に転嫁されるリスクが高い

- 原発を救済し、再エネ普及や脱炭素を後退させかねない制度が必要か

衆院選後の国会で審議が予定される次世代電力システム制度案に、環境NGOや研究者が警鐘を鳴らしている。制度案では原子力発電の新設を念頭に大規模電源に対して融資を行うとしており、その費用が電気料金として国民に転嫁されるリスクが高いという。経済的に維持が困難な原発を国ぐるみで救済し、再エネ普及や脱炭素を後退させかねない制度が本当に必要なのかが問われている。(オルタナ副編集長=長濱慎)

◾️「原子力発電」と明記されていないが

環境NGOや研究者が問題視しているのは「電力システム改革の検証を踏まえた制度設計」。経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会で、2025年5月から議論が続けられてきたものだ。その新たな施策の一つに、大規模発電所を新設する際の融資制度がある。

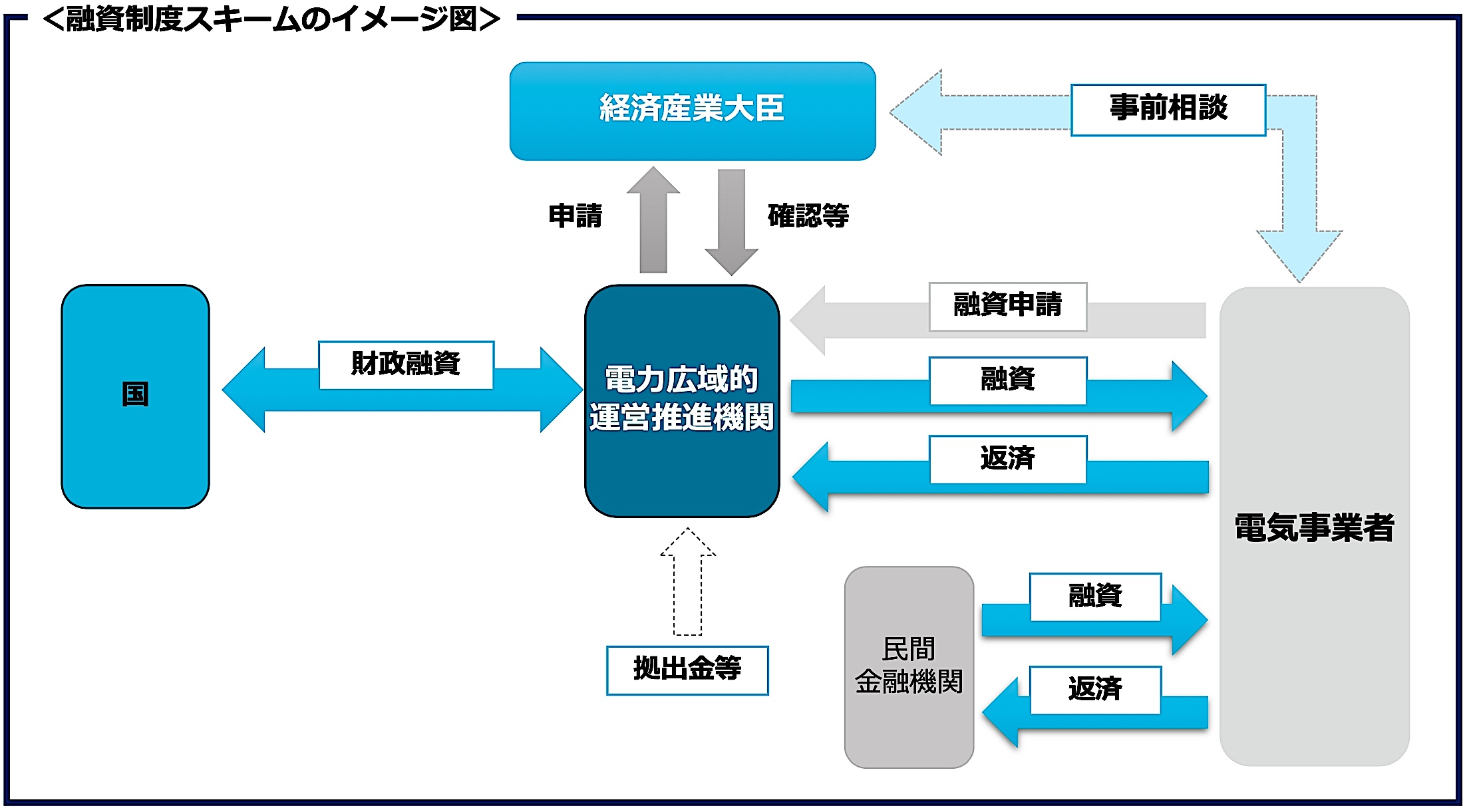

制度案の概要はこうだ。国が発電所を建設する電力事業者に対し、財政融資の名目で資金を提供する。資金提供は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)を通して行う。同機関は電力システム改革の一環として、電力の安定供給を目的に2015年に設立された。

対象となる電源は「50万キロワット以上・投資期間10年以上」という条件で、提案資料に「原子力発電」という文言は明記されていない。しかし、1月30日に開かれた合同記者会見で、国際環境NGO FoE Japan気候変動・エネルギー担当の吉田明子氏はこう指摘した。

「この条件に合う電源は原子力以外に考えられない。これは原発新設において電力事業者や投資家が負うべきコストやリスクを国、そして消費者に広く負わせるものであり、許されるものではない」

◾️問題点1: 原発を「国ぐるみ」で延命

今回の制度案の最大の特徴は、従来は民間金融機関が担ってきた原発への融資を、国が事実上肩代わりする点にある。これまでも容量市場や脱炭素電源オークションといった制度は存在したが、いずれも発電開始後に資金を受け取る仕組みだった。

一方、新制度では建設段階から資金を受け取ることが可能となり、原発新設へのハードルを大きく下げる内容となっている。

環境経済学を専門とする大島堅一・龍谷大学教授(原子力市民委員会座長)は、こう懸念する。

「これは、市場による新陳代謝を妨げることに他ならない。福島第一原発の事故後、電力自由化や再生可能エネルギーへの転換が進められてきたが、その流れに費用面と制度面の両方からブレーキをかけてしまう恐れがある」

原発は建設費や安全対策費が膨らみ、事故リスクや稼働停止といった不確実性も大きい。こうした事情から民間金融機関は融資に慎重になり、電力事業者単独での維持は困難になっている。制度案は、市場で投資対象として成立しなくなった原発を「国ぐるみで特別扱い」して延命させるものといえる。

◾️問題点2: 電気料金として国民が負担

制度案は、国による融資に加え「拠出金等」による資金提供も想定している。この拠出金は、送配電網の使用料である託送料金を通じて、最終的に国民の電気料金に上乗せされる懸念が大きいと、NGOや研究者は口を揃える。

制度案は、英国が導入した「RABモデル」を参考にした。RAB(Regulated Asset Base model:規制資産ベース)モデルとは、高騰する原発の新増設費用の回収を電気料金で賄うものだ。

現地の報道や調査は、一般家庭で年数十ポンドから数百ポンド(数千円〜数万円)、大企業では年数千万円単位の追加負担が生じると試算する。こうした負担のあり方に対し、消費者団体や議会から批判の声が上がっている。

日本においてどの程度の負担増になるかは、現時点では不透明だ。一般家庭で年数千円、月にして数百円程度にとどまる可能性もある。しかし、大島教授は「原子力は『薄く・広く・長く』徴収するのが特徴だ」として、こう続ける。

「仮に一時的な負担が小さく見えても、再エネの低価格化によって本来下がるはずの電気料金を長期的に底上げすることになる。加えて、原発事故や放射性廃棄物などのさまざまなリスクを国民に押し付ける点でも問題が大きい」