SDGsに企業はどう対応すべきか。企業現場から見ていると、CG、ISO26000、CSV、ESG、SDGs 等次々と新概念が発出され、どう体系化していくのか混乱が見られる。すでに浸透・定着しているISO26000をベースに経営に組み込んでいくことが合理的である。今回は、その点を考えたい。(株式会社伊藤園 常務執行役員=笹谷秀光)

SDGsに企業はどう対応すべきか

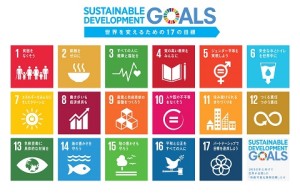

SDGsは、国際社会全体のサステナビリティ目標として2030年を期限とする包括的な17の目標と169の指標を設定した。

「誰一人取り残さない」社会の実現がキーワードで、経済・社会・環境のトリプルボトムラインに、統合的に取り組む。企業も含めマルチステークホルダーの役割を重視しており、今後は企業が持続可能性を考えるうえでも不可欠な文書となる。

SDGsのピクトグラムは分かりやすく、うまく使えば浸透しやすい。持続可能性を企業戦略の中心に据えるためのツールとして「SDGsコンパス」もできた。これは、国連グローバル・コンパクト、GRI、WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)が作成したものだ。

SDGsコンパスでも企業現場の状況も意識して、ISO26000などの既存の国際枠組みの活用が推奨されている。

ISO26000 をベースにSDGsを組み込む

2010年発行のISO26000は、7つの原則と7つの中核主題で網羅性の高い整理がされており、次の特色がある。

①SDGsと同じくマルチステークホルダー・プロセスで策定

②GC,GRI,ILO,OECDと覚書をかわし整合性を確保

③すでに発行後5年が経過し日本企業ではISO26000で体系を整え、定着化させている企業が多い

④SDGsコンパスで示されたSDGsの企業への浸透の進め方はISO26000で社会的責任を企業に入れ込むプロセスと類似している。

そこで、ISO26000をベースとして、これに最新のSDGsで課題部分と年次目標を補強できる。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)