【連載】世界は化学であふれている

2020年7月1日にレジ袋が有料になってから9カ月が経ちました。ネット上ではいろいろと賛否があるようです。(技術士・財部 明郎)

そのうち、否定的な意見としてよく挙げられるもののひとつのが、「レジ袋は石油の余り物から作られているから節約しても意味がない」というものです。

石油を精製すると一定量のナフサという物が必ずできる。ナフサは他に使い道のない余り物で、これからレジ袋が作られている。だからレジ袋を節約しても意味がないという主張です。

このような主張に対しては、ほぼ1年半前に、私はレジ袋は決して余り物から作っているわけではないと解説しました。(「レジ袋などのプラスチックは石油の余り物で作られている?」参照)

今回は、レジ袋がいよいよ有料化されるにあたって、よく反論として使われる「レジ袋余り物」説を石油産業の歴史から読み解いてみたいと思います。

■日本はナフサの輸入大国

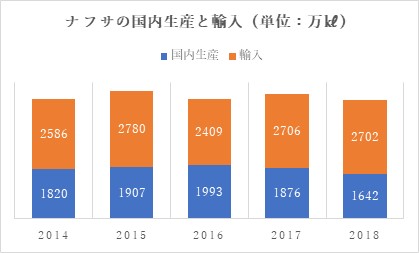

まず、以下の図を見ていただきたいと思います。

この図はここ数年間の、ナフサの国内生産量と輸入量の割合を示したものです。青の部分が国内生産分。赤の部分が輸入分。ご覧のとおり赤の部分が青よりもずっと多いことが分かります。いやいや目の錯覚ではありません。データの入力間違いでもありません。日本が海外から輸入しているナフサの量は国内で生産されるナフサよりずっと多いのです。

意外かもしれませんが、この図で示されるように、日本はナフサの大量輸入国なのです。つまり、ナフサは余り物どころか、日本はお金を出して外国から買っている。決して余り物からレジ袋を作っているわけではなく、お金を出して海外から輸入したナフサから作っているのです。

では、なぜナフサは石油の余り物などという間違ったことが世間に流布しているのでしょうか。

それは、石油が連産品と言われ、石油を精製するとナフサのみならず、ガソリンや灯油や軽油や重油が一定量できてしまい、調整がきかないと思われているからでしょう。ガソリンをたくさん作ろうとすると必ず、灯油や軽油や重油ができてしまうので、ひとつの製品だけを作ることができない。とそう思い込んでいる人が、如何に多いかということです。

確かに、石油産業の初期においては連産品という問題を抱え、ある石油製品を作ろうとすると、ある石油製品が余ってしまうという関係がありました。しかし、余った製品を有効利用したり、作り替えたりする技術が開発され、いまや連産品という概念が薄れ、ほとんど自由に石油製品の割合を調整することができるようになっているのです。

石油産業の歴史は、余り物をうまく使っていく技術開発の歴史でもありました。ここで、少し石油産業とそれに絡む技術革新の歴史を振り返ってみたいと思います。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)