企業が障がい者を雇用すると、業務パフォーマンスが改善されることが明らかになった。横浜市立大学CSRセンター長の影山摩子弥教授がこのほど、企業への聞き取り調査による研究結果をまとめた。

社内のコミュニケーションや人間関係、健常者社員の仕事満足度や精神健康度の改善を通して、コスト削減や業務パフォーマンスの向上につながるとしている。

従来から、障がい者雇用は企業にプラスの効果があるとする通説はあったが、今回の調査結果は、世界で初めて、障がい者雇用が企業にもたらす効果を客観的に検証したもので、注目されそうだ。

わが国には企業に対して「障がい者の法定雇用率1.8%」の達成義務を課している。ファーストリテイリング(ユニクロ)やアイエスエフネット(東京・港、渡邉幸義社長)などが障がい者雇用を積極的に進める一方で、1.8%すら達成できていない企業も多い。

今回の研究結果によって、日本企業の間で、障がい者雇用に対する視点が変わる可能性がある。影山教授は「すべての企業において障がい者雇用がコストを超える効果になるとは限らないが、雇用の仕方によって、高い効果が得られる可能性がある」「景気低迷の時代において、障がい者雇用が経営を改善する秘策となり得る」と指摘している。

◆障がい者との接触で社内改善力などが向上

この調査は2011年7月~2012年3月、「コープかながわ」など横浜を中心とした企業17社の健常者社員を対象にアンケートを実施し、962の有効回答を得た。障がい者を雇用していない企業と、知的・精神・身体障がい者を雇用する企業を比較した。

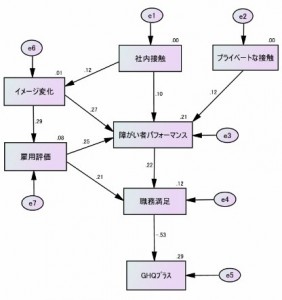

調査では、障がい者との社内での接触とプライベートな接触の有無、障がい者のパフォーマンスを明らかにする15の質問を聞いた。因子分析により、健常者と変わらない仕事ができるなどの「同等性」、コミュニケーションや人間関係を改善するなどの「社内改善力」、顧客に評価されるなどの「会社への貢献」という3つの因子が導き出された。この3つを合わせて「障がい者パフォーマンス」尺度とした。

その結果、「プライベートな接触」によって「同等性」と「社内改善力」が、「社内接触」によって「同等性」と「会社への貢献」が認識されることが明らかになった。いずれの接触も「障がい者パフォーマンス」の認識を有意に高めることが分かった。

しかも、社内接触度が高いほど「障がい者に対する良いイメージが助長された」と答える傾向が明らかになった。障がい者が経営上の効果を持つことを示す結果といえる。

今回の調査では、「障がい者パフォーマンス」と「精神健康度」および「仕事満足」にも相関があることがわかった。

つまり、障がい者は、「社内改善力」などを持つことに加え、健常者社員が障がい者社員と密に接触する場合には「精神健康度」と「仕事満足度」が改善され、結果としてコスト削減や業務パフォーマンスの向上につながると影山教授は見ている。

その結果を明らかにしたのが図1である。「仕事満足」に関しては、業務パフォーマンスと強い相関がある「職務満足度」のみを使い、「精神健康度」に関しては12の質問のうち肯定的回答が健康度の良さを表現する6つの質問「GHQ(精神健康度)プラス」を用いた。

矢印や枠の肩についているパス係数は、数値が低いことがうかがえる。これは、現状をよく説明している。もし数値が高ければ、障がい者が持つ有用性は、容易に認識できたはずで、何もせずとも、各企業は障がい者雇用に取り組んだはずである。

◆「組織内マクロ労働生産性」に着目

これまでも、障がい者雇用の経営上の意義をつかんでいる企業は少なからずあった。しかしそれは、経営者の肌感覚に過ぎなかった。影山教授の研究は、「組織内マクロ労働生産性」を改善するといった障がい者雇用がもつ経営上の意味を実証的に検証している点にある。その意味において、影山教授の研究は世界初とも言える。

まず、「組織内ミクロ労働生産性」は、工場全体の生産性は労働者1人1人の生産性に還元され、労働者の生産性は彼が行う1つ1つの動作に還元されるという、テイラリズムに典型的に見られ、製造業に当てはまりの良い考え方だ。

影山教授によると、ミクロ労働生産性の観点から障がい者の生産性を上げる方法は3つあるという。

①日本理化学工業のように、障がい者が作業しやすくなるような工夫をする方法。専用の機器を導入する場合もある。

②障がい者に特別な訓練をほどこす方法。

③障がい者が行う作業の付加価値を高める方法。たとえば、社内のごみ回収作業であっても、情報セキュリティ上の意義があるとすれば、同じ作業でも付加価値はぐんと高まる。

それに対して、チーム労働生産性のように、相互に影響を与え合うことによって生み出されるシナジー効果を考慮に入れる考え方を、影山教授は「組織内マクロ労働生産性」と呼んでいる。

つまり、1人1人は仕事ができても仲が悪かったりコミュニケーションが取れていないチームより、1人1人の仕事のできはそこそこだが、息の合ったチームの方が良い仕事をすることがある。

先進国では、製造業であっても、仲間とのつながりの中で行う仕事が圧倒的に多い。現代は、シナジー効果を視野に入れた「組織内マクロ労働生産性」に着目することが不可欠であり、障がい者は単体では生産性が低くてもプラスのシナジー効果を生み、会社全体の生産性を高める可能性があるとしている。(オルタナ編集長 森 摂)