※この記事は2021年3月30日に発売する雑誌オルタナ64号「グリーンな脱炭素 グリーンな脱炭素」の先出し記事です。オンライン有料会員に入会されると、本誌も無料でご自宅やオフィスに郵送します。

三菱商事がサウジアラビアからアンモニアを大量輸入。丸紅はオーストラリアで、伊藤忠商事はロシアでアンモニアを製造し、日本へ輸送するサプライチェーン構築の実証実験に参画─。

このところ日本ではアンモニアを巡る動きが急だ。その背景には、経済産業省が「燃料アンモニア導入官民協議会」を通じて、「50年に3千万㌧のアンモニア導入目標」をぶち上げたことがある。

■天然ガスよりCO2排出多い

アンモニア発電の最大の利点は「燃焼してもCO2を出さない」ことのようだ。このため、政府や一部メディアは、あたかも「アンモニアは夢のエネルギー」のように位置づけ、新規事業の計画が続出している。

しかし、アンモニア発電には死角がいくつもある。第一に、従来型の製造方法では、アンモニアは製造過程で大量のCO2を出すことだ。

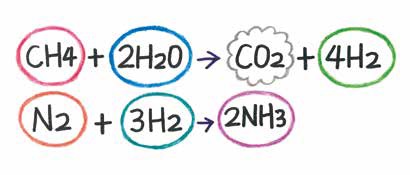

液化天然ガス(LNG=主にメタン)からアンモニアを作るためには、まずメタンから水素を取り出す(水蒸気改質法)。この水素と窒素を反応させて、アンモニアを作る(ハーバーボッシュ法)=上の化学式参照。

三菱石油やENEOSに40年以上勤務し、燃料問題に詳しい財部明郎(たからべ・あきら)・技術士(化学)によると、このほか水素生成の温度維持やアンモニアの液体化(氷点下196℃)でも大量の電力を消費するという。

財部氏によると、アンモニア1㌧を作るために、水素製造とアンモニア製品化の合計で実に2.35㌧ものCO2が発生するという。製品より排出CO2の方が遥かに多いというから驚きだ。

第二に、アンモニアは、そのまま燃やすと「窒素酸化物」が発生する。このうち一酸化二窒素は(N2O)は、温室効果係数がCO2の300倍という、猛烈な温室効果ガスだ。

二酸化窒素などのNOxは、かつての光化学スモッグや大気汚染の元凶であり、環境負荷が高すぎる。第三に、現在多くのアンモニア事業計画では、石炭などとの「混焼」を前提としていることだ。

ESG投資の文脈では「脱石炭」が必須で、ダイベストメント(投融資の引き揚げ)の主対象になっている中で、「石炭を使った未来のエネルギー」はあり得ない。第四にコスト面だ。

政府が試算したアンモニアの1㌔㍗時当たりの発電コストでは、「20%混焼」で12.9円、「専焼」だと23.5円だ。後者は天然ガス(13円)と比べても遥かに高い。天然ガスをそのまま燃やした方がコスト面でもCO2排出量でも、まだ間尺に合う。

第五に、現在のアンモニア計画では、「輸入」を前提にしていることだ。現状の輸送船はCO2の排出が多いC重油を使うため、エネルギー負荷は高まる。