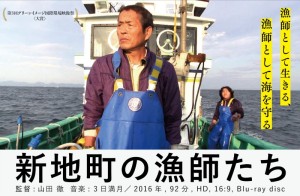

福島県相馬郡新地町(しんちまち)の漁師4人が、7月2日に都内で語った。会場は新地町と復興支援協定を結んでいる明治大学。4人はドキュメンタリー映画「新地町の漁師たち」の出演者で、上映後に山田徹監督と登壇した。(オルタナ編集委員=瀬戸内千代)

同町釣師浜(つるしはま)漁港では、津波到達前の避難で約8割の船が残った。しかし原発事故で年間水揚げ4億円以上だった生業は奪われ、今も26魚種を出荷できず、販売中の魚価も振るわない。

2011年6月から14年秋まで撮影された映画には、獲った魚が検査用サンプルになる悔しさ、補助金のために偏見を持たれる辛さ、東京電力の汚染水管理をめぐる葛藤など、長期間、特異な状況に置かれた漁師たちの苦悩が刻まれている。

漁師の小野智英さんは「完全な復興は、まず原発があそこから無くなること」と、廃炉までの数十年を示唆したが、すでに9割以上の魚介からセシウムが検出されず、試験操業の対象魚種も73種に拡大していることから、総じて前向きな対談となった。

参加者は学内外から約80人。希望者に検査済みのコウナゴのパックが無料で配られた。山田監督は「いろいろなメッセージを作品に込めた。この映画が考えるキッカケになれば」と語った。

.jpg)