記事のポイント

- ソニーグループは「インクルーシブデザイン」に本格的に取り組む

- 原則すべての製品やサービスで当事者の声を反映させる方針だ

- 根底には「すべての人と感動を分かち合いたい」との思いがある

ソニーグループは2025年度までに、原則すべての製品やサービスで「インクルーシブデザイン」を取り入れ、当事者の声を反映させる方針を掲げた。10月17日に開幕した「CEATEC 2023」では、障がいに合わせて自由にカスタマイズできるプレイステーション5用「Access コントローラー」を一般向けに初公開した。根底にあるのは「障がいがある人を含むすべての人と感動を分かち合いたい」との思いだ。(オルタナ副編集長=吉田広子)

視力に依存せず、カメラがとらえた景色を網膜に投影して撮影できるロービジョン者向け「網膜投影カメラキット」。読み上げ機能付きのカメラや液晶テレビ、鼻歌で音色を奏でる「ウルトラライトサックス」――。ソニーグループはこれまで、インクルーシブデザインを取り入れた様々な製品を生み出した。

まだ実用化されていないものの、障害物を検知する白杖用センサーや、音声を文字化して映し出すAR(拡張現実感)グラスなど、同社の技術力を生かし、課題解決型の製品開発を手掛ける。現行の製品でも、リニューアルなどのタイミングで、インクルーシブデザインの視点で見直す。

「エンジニアにとって、自分たちが作った製品で喜んでもらえるのは、とても嬉しいこと。逆に、使ってもらえなければ辛い気持ちになる。どうすれば、制約があっても、みんなに楽しんでもらえるのか。そうした思いがインクルーシブデザインの原動力になっている」

こう話すのは、ソニーグループの西川文サステナビリティ推進部アクセシビリティ&インクルージョングループゼネラルマネジャーだ。ソニーグループは2019年1月、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」をパーパスに掲げた。その一環で、西川GMはアクセシビリティの全社推進に取り組んでいる。

■目が見えなくてもカメラは楽しめる

ソニーグループは2019年から、視覚や聴覚、身体など様々な障がいがある人と行動をともにし、対話を重ねる「インクルーシブデザイン・ワークショップ」を開催。2022年度末までに新入社員から役員まで1000人以上が参加した。

西川GMは「ワークショップは『こんな商品があったら良いな』『あんなことができれば良いな』という気付きの連続」と話す。

例えば、一般的に「目が見えない・見えにくい人は写真を撮らない」という思い込みがある。

西川GMは「視覚に障がいがある人は、拡大して見返すために、写真をたくさん取りためていることも多い。全盲の同僚は、カメラを趣味にしている。『何が写っているのか』、写真をきっかけに会話が盛り上がる。当事者との対話を続けることで、製品の新たな価値や課題が見えてくる」と語る。

ワークショップ後のアンケートでは、参加した社員の99%が「有効だった」と回答した。「世界には13憶人の障がい者がいるといわれているが、病気やケガなどで、誰しも制約を抱える可能性がある。当事者の視点を持つことが、新たな事業のヒントになるということが研修を通じて社員に理解されてきた」(西川GM)。

■規制対応を超えてイノベーションを起こす

同社がアクセシビリティを強化するきっかけになったのは、2010年、米国で「CVAA法(21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する2010年法)」が成立したことだった。障がいがある人が放送や通信に関する最新技術にアクセスできるように、様々な要件を定めた法律だ。

米国では、このCVAA法や障がいがある米国人法(ADA、1990年成立)に基づいた訴訟が増えている。日本でも、2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、企業に対しても「合理的配慮」を提供することを義務付ける。

西川GMは、「規制対応は当然のことで、それだけでは変革につながらない」と語る。

「これまでは平均的な大多数のユーザーに向けて、マーケティングをするのが一般的だった。今まで無意識に除外されてきた制約があるユーザーから、『見えにくい課題』を学び、その気付きを製品やサービスに生かす。その結果、平均的で大多数のユーザーにとっても、価値あるものになるはずだ」(西川GM)

同社の製品開発に協力している制約のあるユーザーからも、「自分の経験やアイデアが役に立つことが嬉しい」という声が寄せられる。

■足でも顎でも使えるプレステ用コントローラー

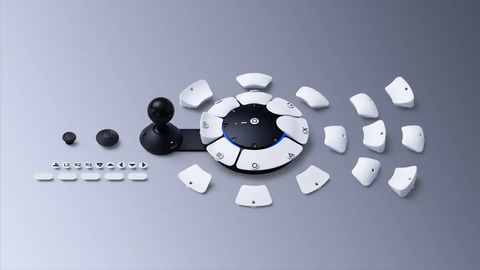

10月17日に開幕した「CEATEC 2023」では、プレイステーション5用「Access コントローラー」を一般向けに初披露した。12月に世界同時発売する。

このコントローラーは、手で持つ必要がなく、机の上や車いすのトレイ、足元などに置いたままでも操作できる。ボタンの機能や設定を自在にカスタマイズできるほか、外部入力デバイスや周辺機器とも連携できるので、手でも、足でも、顎でも、身体のどこを使っても楽しめる。

複数のコントローラーをつないで、ひとつの仮想コントローラーを作成できるので、複数人で協力しながら、一つのキャラを動かすことも可能だ。

西川GMは「だれにとっても楽しめることを目指して製品・サービス開発を進めているが、ときには相反することもある。ソニーグループとして、積極的に情報発信していくことで、より多くの人との対話の機会をつくり、より良い形を模索していきたい」と意気込みを語った。

.jpg)