■本誌79号(2024年12月27日発売)の第一特集です。

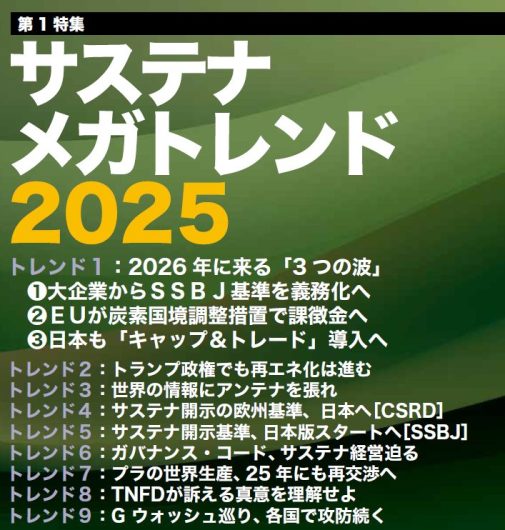

サステナ経営がいよいよ、企業競争力に直結する時代になった。2025年は日本企業にとっての「天王山」だ。世界に先んじた脱炭素目標を打ち出せるか、人権やダイバーシティの領域で先行できるかは、業績だけでなく、優秀な人材確保にも直結する。政府のリーダーシップも問われる。(オルタナ副編集長・吉田 広子、池田 真隆、北村 佳代子、編集部・松田 大輔)

■60%減の目標値、突然提示される

「具体的な数値目標が急に出てきて驚いた。これまでは事前に議題は聞いていたが、今回は寝耳に水だった。その点でも運営がずさんだ」

こう話したのは、環境省と経済産業省が合同で運営する、気候変動対策に関する審議会の池田将太委員だ。池田委員は、再生可能エネルギーを供給するハチドリソーラー(東京・新宿)の社長だ。

池田委員が、「寝耳に水」と形容したのは、11月25日に開いた6回目の会合のことだ。会議が終わる

30分前に、事務局が温室効果ガス(GHG)の削減目標案を示したのだ。委員への根回しはなかった。

目標案は、「35年度までにGHGを13年度比で60%減らす」もの。この案は、次期NDC(国別の削減目標)」そのものであり、日本の電源構成比率を決める「第7次エネルギー基本計画」のベースになる。企業にとっては競争力に直結する。

合同会合のミッションは、この削減目標について議論することだった。だが、突然事務局が目標案を示し、十分な議論を行わないまま進行する審議会のあり方に委員から疑問の声が相次いだ。

住環境計画研究所(東京・千代田)所長の鶴崎敬大委員は11月28日、同社のサイトで、「必ずしも裏付けが十分とは言えない状況で、トップダウンで目標値を決めるということは、一体どういうことなの

か」と批判した。

■委員構成にも「偏り」が目立つ

環境省と経産省だけでなく、全省庁に共通するが、日本の政策決定プロセスの多くは、「利害調整型」だ。利害関係者による審議会を基盤とするので抜本的な改革や大胆な目標を打ち出すことは少ない。

特に、エネルギー政策の審議会については、委員構成の偏りもある。気候政策シンクタンク「クライメート・インテグレート」(東京・港)は、エネルギー基本計画にかかわる15会議体の委員構成を調べた。

その結果、委員はエネルギーを多く消費する重厚長大型産業の関係者が多く、再エネ転換に積極的な企業や非営利団体からの参加は少ないことが明らかになった。年齢も50―70代が中心で、男性の割合が平均で75%以上だった。

日本では、政策の是非を利害調整型で判断するので、エビデンスに基づき議論する時間が少ないとされる。一方、海外で定着してきたのが「EBPM(エビデンスに基づく政策立案)」と呼ぶ手法だ。

元環境省職員で現在は米国立ローレンス・バークレー研究所で働く白石賢司・研究員は、「科学的なエビデンスの創出には時間とコストがかかる。『利害調整型』の日本的な政策決定プロセスでは、EBPMは必ずしも必要とされてこなかった」と話す。

だが、「より良い政策決定のためには、専門家が持ち寄ったエビデンスをベースに、多面的に政策を議論することが重要だ」(白石研究員)とした。

特に、GHGの削減目標については、科学的根拠に基づいた議論がグローバルスタンダードだ。その一つが、「カーボンバジェット(炭素予算)」という考え方だ。これは、一定の気温上昇に抑えるために、

「地球全体で許容可能な」累積のGHG排出量を指す。

この考えでは、パリ協定で定めた「1.5℃目標」の達成のために各国ごとに排出できる総量を科学的に計算できる。

1.5℃目標に整合する排出枠をどう各国に割り当てるか、国際的なルールは定まっていないが、白石研究員は、「各セクターにどのような対策を取る必要があるかを計算しながら決めるべきだ」とした。

■次期NDC案に疑問の声相次ぐ

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)