将来のエネルギー需給見通しをめぐる国の議論が大詰めを迎える。政府と自民党は火力や原子力などで構成される「ベースロード電源」の比率を2030年で6割程度としたい意向だ。しかしIEA(国際エネルギー機関)のシナリオでは、欧米のベースロード電源比率は30年で5割、40年で4割台まで低減。原発比率の低下と石炭火力の規制強化が見込まれるためだが、日本ではベースロード6割のシナリオの下で原発比率2割、石炭火力増強という将来図が描かれようとしている。(オルタナ編集委員=斉藤円華)

■「原発2割」は非現実的

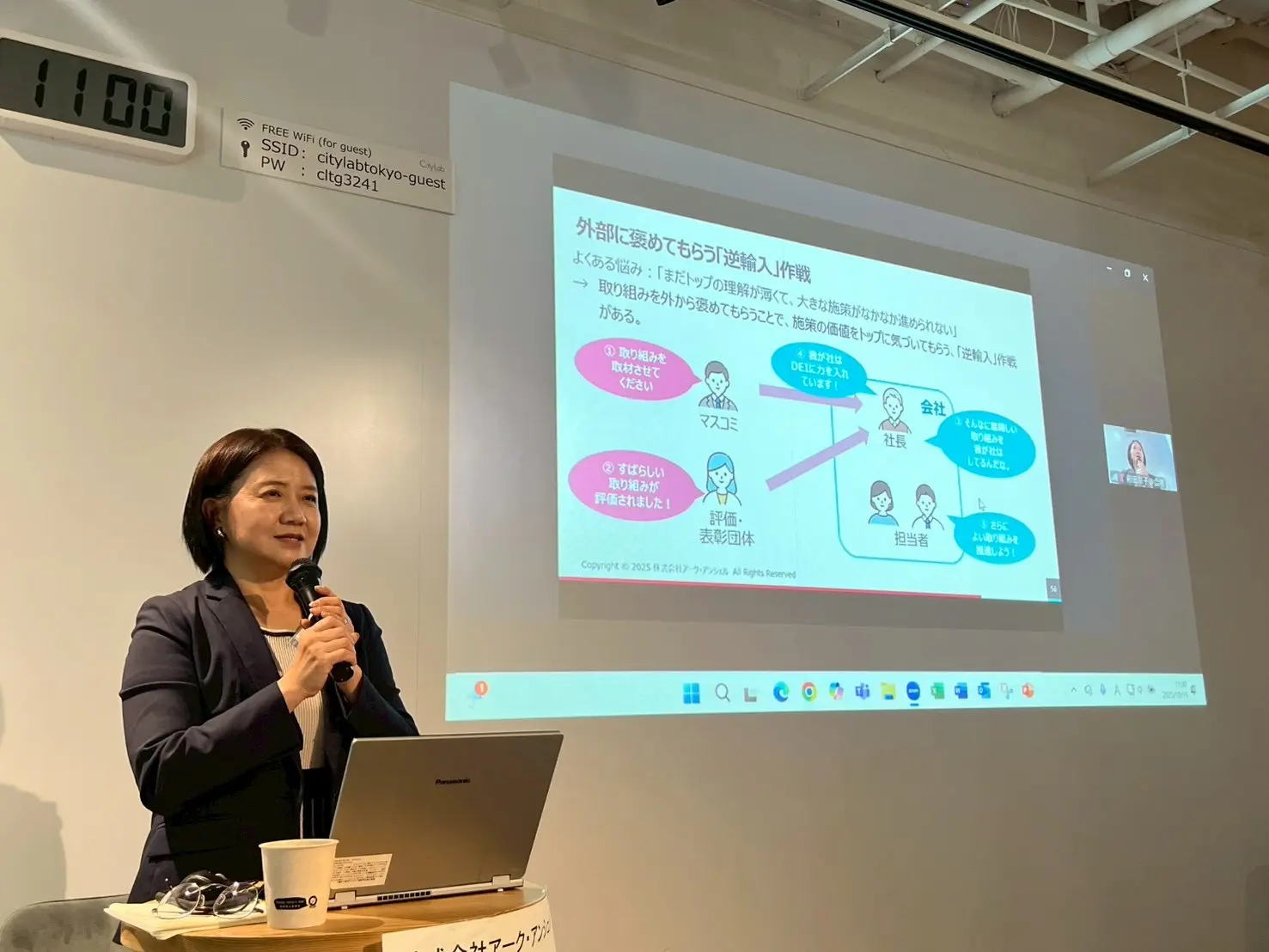

自然エネルギー財団や日本生協連ほかで作る「自然エネルギーで豊かな日本を!アクション」は22日、都内でメディア懇談会を実施。自然エネルギー財団の大野輝之常務理事は、ベースロード電源と自然エネルギーの導入目標に関して問題提起した。

大野氏は「年間一定の需要が6割だから、ベースロード電源も6割必要」との主張は、国際的にも通用しない時代遅れの議論だと指摘。6割を確保するには大量の石炭火力が必要だが、これは世界的な課題である地球温暖化対策に逆行する。そのため今後は、低炭素で燃料費が不要な自然エネルギーを最大限に電力系統に取り込む必要がある、と大野氏は説く。

一方で原子力はどうか。国はエネルギー基本計画で「発電時にCO2を排出しない準国産エネルギー」と位置づけ、3・11以前は主要な温暖化対策手段としてきた。ところが東電原発事故後に稼働年数を40年とするルールが設けられた上、新規増設も極めて厳しい。そもそも再稼働の可否をめぐり、司法の判断が分かれているのが現状だ。

大野氏は、もし原発比率を20~25%で維持しようとする場合、20%で14基、25%で24基の運転延長が必要だとする財団の試算を提示。「運転延長は原子力規制委員会が経年劣化などを審査して例外的に承認する制度。多くの原発で例外扱いが求められる目標設定は非現実的だ」と述べた。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)