記事のポイント

- チョコレート産業の変革を目指す大学やNGOが、81社を評価

- 世界トップはトニーズチョコロンリー、日本トップは伊藤忠商事

- 一方、困窮するカカオ農家は多く、金の違法採掘が追い打ちをかける

心躍る甘いチョコレートだが、その背景には貧困や児童労働、森林破壊など多くの問題が潜んでいる。熱帯林行動ネットワーク(JATAN、東京・渋谷)と国際環境NGOマイティ・アース(本部ワシントンDC)はこのほど、「第6版世界チョコレート成績表(2025)」を発表した。評価対象は世界のチョコレート関連企業 81社だ。日本企業では伊藤忠商事が最も高い評価を得た。(オルタナ編集委員・栗岡理子)

■世界トップは6年連続で「トニーズチョコロンリー」

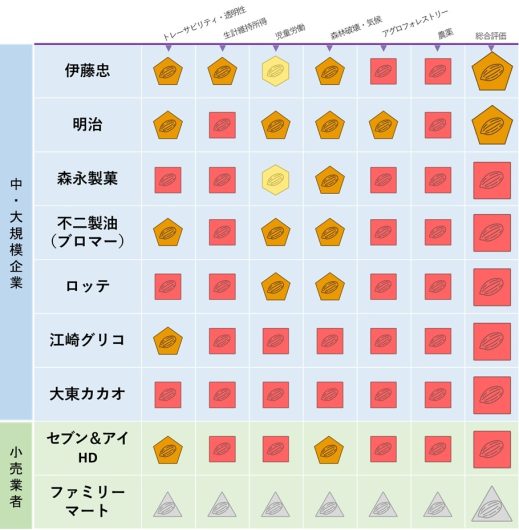

2025年で6年目を迎えるチョコレート成績表は、チョコレート産業の変革を目指す大学やコンサルタント、市民社会グループが主導して実施した。対象企業81社を「中・大規模企業」「小売業者」「年間カカオ取扱量が1000トン以下の小規模企業」に分類し、それぞれアンケートを送付。そのうち21社は無回答だった。

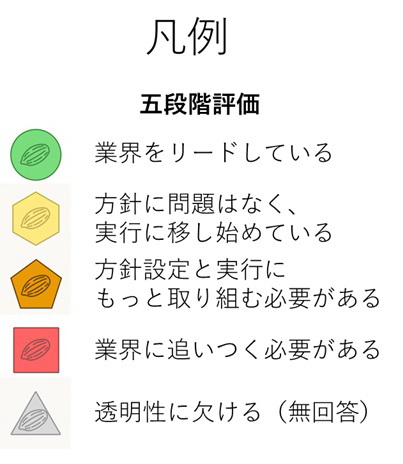

評価は、①トレーサビリティと透明性、②生計維持所得、③児童労働、④森林破壊・気候、⑤アグロフォレストリー、⑥農薬――という6つの分野で行った。取り組みの進捗と実効性に応じて、次の5段階で評価した。

緑:方針と実行で業界をリードする

黄:方針に問題はなく、実行に移し始めている

オレンジ:方針設定と実行にもっと取り組む必要がある

赤:業界に追いつく必要がある

黒:透明性にかける(無回答)

総合評価トップはオランダのトニーズチョコロンリー(中・大規模企業)で、同社は6年連続最高点を獲得している。

日本企業では、中・大規模企業が7社、小売業者が2社の合計9社が調査対象となった(うち1社が無回答)。伊藤忠商事が28位(オレンジ)と日本企業で最も高い評価を得たが、これまで日本企業をけん引してきた不二製油グループ本社は、24 年の26位(オレンジ)から36位(赤)へと大きく後退した。

■困窮するカカオ農家に、金の違法採掘が追い打ち

多くの企業がチョコレート成績表をきっかけに取り組みを開始した。児童労働に関するデータを完全に開示した大手企業は、第4版では45%、第5版では58%だったが、第6版では82%に増加するなど、チョコレート業界は風通しの良い業界になりつつあるという。

しかし、カカオ農家の貧困は相変わらずで、「生活に十分な収入を得ている」と企業が把握している農家はわずか16%しかない。世界的なカカオの不作による供給不足のため、カカオ価格は高騰するが、値上がり分は農家や農場主には回らない。

農家の困窮に追い打ちをかけているのが、ガーナで増えている金の違法採掘だ。金の採掘は森林破壊を引き起こすだけでなく、カカオ農場を破壊する原因にもなっている。農家の多くは地主から土地を借りてカカオを生産しているが、金山開発業者に農場を売却する地主も増えてきた。

さらに、採掘により流出した鉛やカドミウムなどの重金属が水を汚染し、カカオへの影響も懸念される。日本が輸入するカカオ豆の約7割がガーナで生産されている。

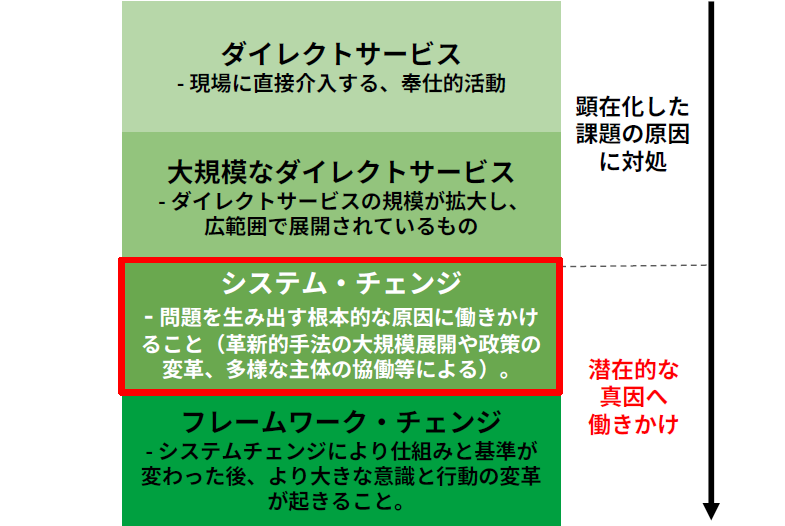

マイティ・アースのサム・マワトワさんは「農家がわずかな収入しか得られないのは公正なことではない」として、根本的原因の解決に取り組む必要があると主張。成績表に協力するNGOは、根本的解決に結びつかない表面的な改善を「カカオ・ウォッシング」と呼んでいる。