記事のポイント

- イケアは、日本国内で「家での平等」を掲げ、意識改革に取り組んでいる

- 2024年には産官学連携のプロジェクト「ライフ・アット・ホーム2050」を立ち上げた

- イケア・ジャパンのペトラ・ファーレ社長に、その真意を聞いた

スウェーデン発の家具大手イケアは、日本国内で「家での平等」を掲げ、家庭内からの意識改革に取り組んでいる。2024年には産官学連携のプロジェクト「Life at Home(ライフ・アット・ホーム) 2050」を立ち上げた。イケア・ジャパンのペトラ・ファーレ社長に、その真意を聞いた。(聞き手:オルタナ輪番編集長=吉田広子、オルタナ総研=坂本雛梨、撮影:撮影・廣瀬真也)

ペトラ・ファーレ

イケア・ジャパン代表取締役社長兼チーフ・サステナビリティ・オフィサー(CSO)

スウェーデン出身。2000 年に入社。IKEA Services Group Retail(イケア サービス グループ リテール) のセールスディベロップメントマネジャー、イケア・ポーランドの副社長などを歴任。その後 Inter IKEA Group(インターイケアグループ)、イケア・オブ・スウェーデンにて、ベッドルーム部門のグローバルビジネスエリアマネジャーとして、展開に関わるビジネス戦略の立案、製品開発などの責任者として活躍。2021 年 8 月から現職。

――イケアでは、海外の各国法人でも、社長がサステナビリティ統括を担うCSOを兼務しているといいます。その狙いは。

イケア・ジャパンの親会社であるIngka(インカ)グループは2019年7月、日本を含む30の市場(当時、現在は31市場)で、各国のカントリー・リテール・マネジャーがCSOを兼任する方針を発表しました。

これにより、サステナビリティの責任の所在が明確になり、グローバルだけでなくローカルレベルでも、小売事業の中核にサステナビリティを据えた取り組みを加速させることができました。

この体制は、イケアが掲げるビジネス方針「よりサステナブルに、より手頃に、より身近に」を実現するための重要なステップとなっています。

■男女賃金格差5%未満を達成

――ビジネスリーダーとして、ジェンダー平等を達成する責任を感じていますか。

それは私の使命です。世界はまだジェンダー平等を実現していません。だからこそ、ビジネスリーダーとして、一人の女性として、模範を示し、変化をもたらす責任があります。

平等とは基本的人権です。私たちは生まれながらにして自由で平等であり、その中にはジェンダーも含まれます。イケア・ジャパンでは、すでに女性管理職比率51.7%を達成しています。

親会社のインカ・グループは2018年から、全従業員を対象に男女間の賃金格差の解消に取り組んでいます。インカ・グループの男女間賃金格差は4%で、EU平均の12%を大きく下回っています(2025年9月現在)。

イケア・ジャパンも、同じ価値の仕事をする男女間で、グループが定める男女平等の基準5%未満を満たしています。イケアは社会に変革のムーブメントを起こす存在であり、その出発点は自分たちの足元である「家」にあります。

ジェンダー平等について語るのに、家庭ほどふさわしい場はありません。家庭での小さな変化が、社会全体の大きな変化を生み出すのです。

しかし、私が育ったスウェーデンであっても、平等の実現において完璧ではありません。だからこそ常に対話が必要です。ですから、イケア・ジャパンは2010年、8月1日を「やっぱり家の日」として記念日に登録しました。暮らしや「家での平等」について考えるきっかけを提供するのが目的です。

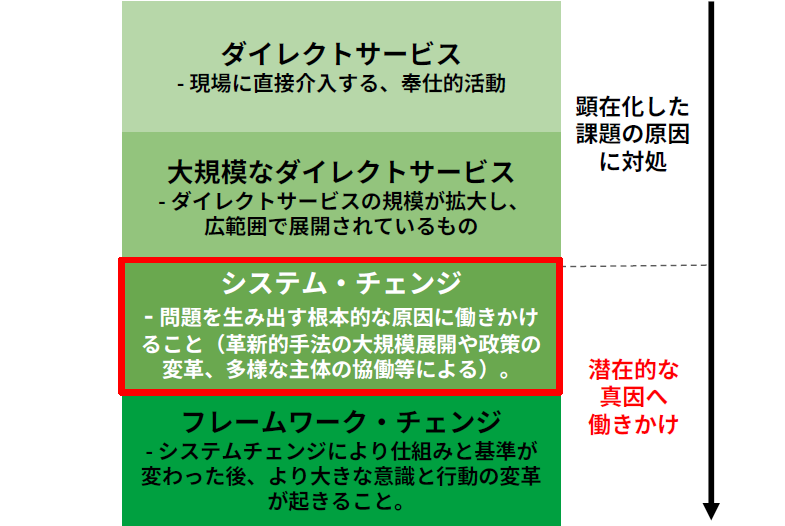

2024年には、産官学の協働で、2050年に向けた未来の家での平等について考える取り組みとして「Life at Home (ライフ・アット・ホーム)2050」を始動しました。25年は、絵本「たびする家」を制作しました。多様な暮らしを学び、「あたりまえ(固定観念)」を見つめ直し、ボーダレスな対話を促すきっかけを提供します。

――どのように対話を進めているのでしょうか。

イケアでは、人々の暮らしを知るために「ホームビジット」を行い、日本では毎年約100件の家庭訪問やオンライン調査を通じて地域のニーズを把握しています。

毎年報告書を発表していますが、24年版では世界39カ国・3万8000人以上を対象に「家での暮らしの楽しさ」をテーマに調査しました。

こうした調査結果は店舗でのサービスや提案に反映され、地域に根ざした支援につながっています。私自身もホームビジットに参加することがあります。

例えば、「多くの女性は、自分がほかの人より多くの家事を担っていると感じている」という調査結果もあります。私たちは、こうした現実を共有し、対話を生み出す責任があります。

(この続きは)

■常識を変えて、家事を楽しく

■「快適で美しい家」をすべての人に

■業績の評価とDEIの推進は両立する