記事のポイント

- 積水ハウスは、都市住宅に生物多様性を取り込む取り組みを25年間続けてきた

- 「5本の樹」計画で植えられた樹木は累計2000万本を超え、鳥や蝶の生息域を広げている

- 同社はどのように環境と経済を両立させたのか

■小林光のエコめがね(49)■

積水ハウスは、「5本の樹」計画を通じて、都市住宅に生物多様性を取り込む取り組みを25年間続けてきた。これまでに植えられた樹木は累計2000万本を超え、鳥や蝶の生息域を広げている。同社はどのように環境と経済を両立させたのか。(東大先端科学技術研究センター研究顧問・小林 光)

筆者は世田谷の自宅にキジョランという常緑の蔓草を植えていて、何株も、2階のベランダの手すりや緑のカーテンになるグリッドまで登ってきている。そうしておくと、この植物を幼虫が食べるアサギマダラがこの四半世紀に3回訪れ、それぞれ2日間くらい滞在し、卵を産んでいった。いずれも10月だった。

アサギマダラは北の高原から南西諸島まで2000キロ近くを飛んで避寒をするので、その途中に東京に寄ったのだ。ものすごい飛翔力だが、この蝶は極端な例としても、昆虫や鳥には相当の移動能力があるので、植栽に工夫するとその土地の生物相が豊かになる。

ハウスメーカーとしてのビジネスの中で植栽選択に知恵を出して、生態系の質向上に長年取り組んできた成果を、そのパイオニアと言える積水ハウスに聞いた。

■3本は鳥のため、2本は蝶のために

同社の「5本の樹」計画は、1999年に同社が定めた環境未来計画に発した息の長い取り組みだ。来年2026年3月で取り組み開始から25周年を迎える。 これまでに植えられた樹木は累計2000万本を超えるという。

これまでの一般的な住居周りの植栽は、入手も、植え付け後の管理も容易な園芸種を、いわば緑の色どりとして設けているものに過ぎなかった。しかし、同社の発想は、「『わが家』を世界一幸せな場所にする」との思いから、季節の自然の移ろいを身近に感じ、生き物など自然と、いわば語り合うことを幸せの欠かせない一部としていこう、といったことにあった。

こうした狙いから、「3 本は鳥のために(えさになる実をつける木を)、2 本は蝶のために(食草や吸蜜源となる木を)」との思いを込めた「5本の樹」計画を開始した。住宅の立地個所の気候に即した地域の在来種を中心にお客様に提案するという方針が取られている。

植栽する樹種の選択は、最終的に住まい手である施主にある。建築設計の過程で、施主の選択を助けるため、同社からは庭木セレクトブック、内容としては、288種の在来種に加え、外来種や園芸品種を含んだ623種もの樹木を収めたカタログが渡される。

積水ハウスは、地盤づくりから建物、設備、内装そして外構を含めた一切を請け負う「敷地まるごと設計」を通例のビジネスモデルとして採用している。施主への丁寧な提案と、施主の納得を得て、前述のとおり、全国の累計では2000万本超の、生き物に魅力的な植栽を増やしてきたのである。

■生息可能な蝶の種類が増えた

では、生態系にはどのような効果があったのだろうか。

同社では、どの位置にある住宅にどのような樹木が植えられたかを、デジタルデータとして蓄積していた。

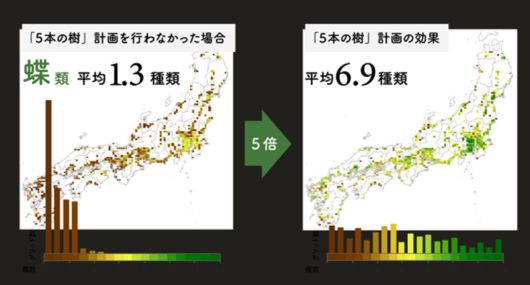

このデータと、琉球大学の久保田教授が整備してきたデジタル化された鳥や蝶の分布図と組み合わせ、同教授らに委託し、1キロメッシュの鳥や蝶の種ごとの、生態系的な配慮を行わない従来の住宅植栽と、積水ハウスの取り組み実績とを比較した生息確率の変化が計算された。この推計を蝶について見ると、図1のような具合である。

図1:「5本の樹」計画により生息可能な蝶の種類が増えたメッシュ数の分布(積水ハウス提供)

筆者なりの検証のため、久保田教授に、5本の樹計画が具体的にどの種類の蝶の分布拡大に大きな影響を与えたと推定されるのかを直接聞いてみた。

その回答によれば、食草としての利用の観点から最もメッシュ数を伸ばした可能性が高いのは、ムラサキシジミだそうだ。これは、筆者の実感にもかなう。世田谷の家の庭のアラカシ(ブナ科)にこの蝶が見られだしたのは、7、8年前からで、それより以前は、近所では見られることのなかった種類だったからだ。

-530x354.jpg)

■在来種を育て販売する商流も育つ

経済への影響もあった。これだけのボリュームの、郷土樹種の市場ができたわけだから、お陰で、上流の苗木の商売にも好影響を与えたのだという。在来種を育て販売する商流ができた。このことは画期的である。

筆者は、工業地帯と住宅地帯を隔てる緩衝緑地の造成を担う公害防止事業団(特殊法人であって、現在は廃止されている)への予算確保などを担当したことがあるが、1980年代の当時では、クヌギやコナラといった雑木の積算は大変しにくかったことを記憶している。

郷土種が確実に手に入るようになったことは、これから先の都市の植栽全体に良い影響を与えるので、積水ハウスの先駆的な取り組みの呼び水効果を高く評価したい。

植栽に工夫するハウスビルダーは、今日では積水ハウスだけでない。旭化成ホームズも大和ハウス工業も、郷土種を使いながら、それぞれの発想で、地域の生態系の質向上への寄与を狙っている。

旭化成ホームズは、高木、中木、低木や下草、といった立体構造のある小さな生態系づくりを目指しているし、大和ハウス工業は、屋上緑化などを含めて植栽面積の創出に技術を持っている。在来種に着目した、それぞれに特色ある取り組みを行っている3社である。

筆者としてまず嬉しいのは、生態系的な配慮が商品・サービスに組み込まれて提供され、それが商売として成り立っていることである。そうでなければ持続的な取り組みにならない。

そして、そうした、植栽に対して生態系的な配慮をした住宅が増えてくればくるほど、住まい手の、自然を見る眼は肥えてきて、将来に提供されるであろう商品・サービスの環境性能は一層向上するしかなくなることが期待できる。このようなサイクル的な好循環が、ついには、特に都市域のネイチャーポジティブを実現していくだろうと思う。