林業を持続産業化するための選択肢

もちろん、「木のお酒」が商品となるにはまだ高いハードルがいくつもある。食品衛生法などの法律面での問題もあるし、そもそもお酒として美味しくなければ消費者は購入しないだろう。一朝一夕に銘酒はできない。しかし、森にある木がお酒に変わると考えると少し愉快だ。何となくロマンや物語を感じる。

世界有数の森林資源を有する日本だが、木材自給率は向上してきたとはいえ3割程度だ。せっかく数十年育ててきた木を伐ってもチップやバイオマス原料に売られてしまうことも多い。使われずに伐り捨てられる木も少なくない。木材価格が低迷している中、いままでと同じように“原料”としての素材生産だけでは、国がいう「林業の成長産業化」は望めないだろう。

木材に、いままでにない価値を付加して市場を開拓することが、日本の林業を持続させるためには必要だと思う。木のお酒が、日本の林業を持続産業化するための一つの選択肢となれば、素晴らしい。

いつの日か木のお酒で酔ってみたい

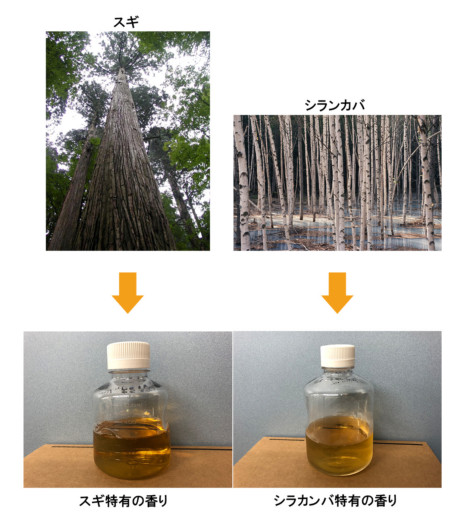

吉野の千本桜で造った桜の薫るお酒、秋田杉から造った樽酒風のお酒、信州の白樺から造った若葉の香りのお酒など各地の木からお酒を造れたら地域経済の振興にも役立ちそうだ。Whisky(ウイスキー)をもじってWoodsky(ウッドスキー)とか名付けて(笑)。建材として使用できない木や製材で余った端材もお酒の原料として無駄なく使えそうだ。

ありがたいことに日本の山には、木の酒の原料はたくさんある。森林総研では、酒造会社との提携を進めて、商品化を目指していきたいとのことだ。木のお酒が飲める日が来るのが遠くないことを願いたい。

.jpg)