先日、つくば市にある国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所(以下、森林総研)を訪問した。樹木園を見学させていただくのが目的だったが、「もりの展示ルーム」の展示もご説明してくれた。そこでいくつか興味深いお話をうかがったので、その一つをご紹介する。

木材からお酒を造る新技術

「木のお酒」のことは2018年4月に森林総研からニュースリリースが出て、様々なメディアで取り上げられていたのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないが、改めてここでご紹介したい。さて、木材とお酒の関係は深く、日本酒好きの方は杉の香りも爽やかな樽酒を思い浮かべるだろうし、洋酒好きな方はオーク樽やバーボン樽、シェリー樽で熟成されたウイスキーを思い浮かべるだろう。だが、それは、木の香りなどの成分をお酒に溶けこませたもので、木そのものがお酒になったわけではない。しかし、森林総研では木材そのものをアルコール発酵させてお酒を造る新技術を開発した。

木の主要成分はセルロースという多糖類

お酒は、ブドウ糖(グルコース)などの糖を酵母が分解するアルコール発酵というプロセスによって造られる。ワインなど果実が原料のお酒は、果汁に含まれる糖分を酵母が分解してお酒になる。原料が米や麦などの場合は、まず酵素によってでんぷんを糖化させてから、酵母によるアルコール発酵を行う。

さて、木材はセルロース、ヘミセルロース、リグニンを主要成分としている。セルロースは、光合成によってつくられたブドウ糖を直線的に重合した多糖類で木材の主成分となっている。ヘミセルロースやリグニンは植物細胞壁に含まれている成分。ヘミセルロースは、多糖類の一種だが、リグニンは木質素とも呼ばれる高分子のフェノール性化合物で、セルロースやヘミセルロースの繊維同士を固める接着剤のような役目を持っている。木が固く強度があるのは、このリグニンが成分に含まれているからといってもいい。

熱も薬品も使わずにセルロースの糖化に成功

多糖類であるセルロースは、酵素で単糖のブドウ糖に分解し、酵母でアルコール発酵させることが可能である。では何故、今まで木からお酒を造れなかったのかというと、リグニンが含まれる固い細胞壁がじゃまをしていたからだ。熱や薬品を使うことでセルロースを取り出しアルコールを造る技術はすでに存在していたが(※1)、熱を使った場合はせっかくの木の香りの成分が失われてしまうし、薬品を使った場合は食品としてふさわしいとはいえない。

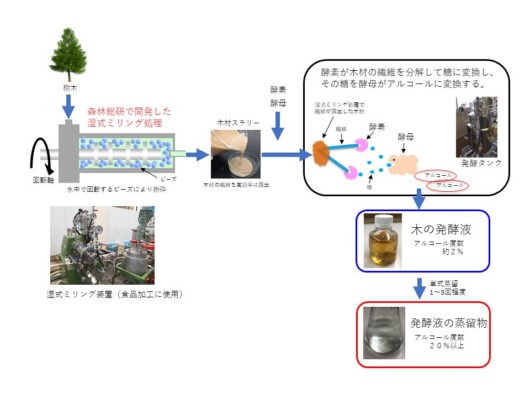

今回、森林総研が開発したのは湿式粉砕処理を使った、木から飲用に適したアルコールを製造する技術。樹皮を除いた木材を天然水に入れ、直径2ミリほどのセラミック球と一緒にミキサーで攪拌することで、熱や薬品を使うことなく細胞壁からセルロースとヘミセルロースを表出させることに成功した。表出させることで埋もれていたセルロースやヘミセルロースは、酵素の働きでブドウ糖などの糖に分解される。こうしてできた糖化液に酵母を加え発酵させることでアルコール度数約2%の原液ができた。さらにこの原液を蒸留することで度数28〜30%のお酒になった。

熱を加えていないので、できたお酒には原料の木材特有の香り成分などが含まれ、「スギ糖化発酵液の蒸留物からは、スギ材特有の香りを感じることが出来ました。この香り成分を分析したところ、スギ特有の香り成分であるテルペン類が多く含まれることがわかりました。またシラカンバ糖化発酵液蒸留物からは、材の香りからは想像できないような甘く熟した芳醇な香りを感じることが出来ました。この香り成分を分析したところ、ウイスキーやブランデーを長期間樽熟成したときに生成する熟成香の成分が含まれていることが明らかとなりました」(※2)という。

※1 サトウキビやトウモロコシ、木材などのバイオマスを発酵させてバイオエタノールを製造するエコ燃料として期待されている。

※2 2018年4月26日発行の森林総研のプレスリリースより。

.jpg)