積水ハウス 石田建一・常務執行役員(環境推進担当)インタビュー

積水ハウスグループは2008年、住まいからのCO2排出ゼロを目指す「2050年ビジョン」を宣言し、いち早く「脱炭素」経営に舵を切った。環境のトップランナーとして、積水ハウスはどこに向かっているのか。石田建一常務執行役員(環境推進担当)に話を聞いた。(聞き手・森 摂=オルタナ編集長、吉田 広子=副編集長)

*雑誌オルタナ59号(2019年12月17日発売)から転載

「1.5℃目標」が主流に

──気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、企業に対して、財務的影響のある気候関連情報を開示するように求めています。これにより企業のESG(環境・社会・ガバナンス)情報の開示が進んできました。

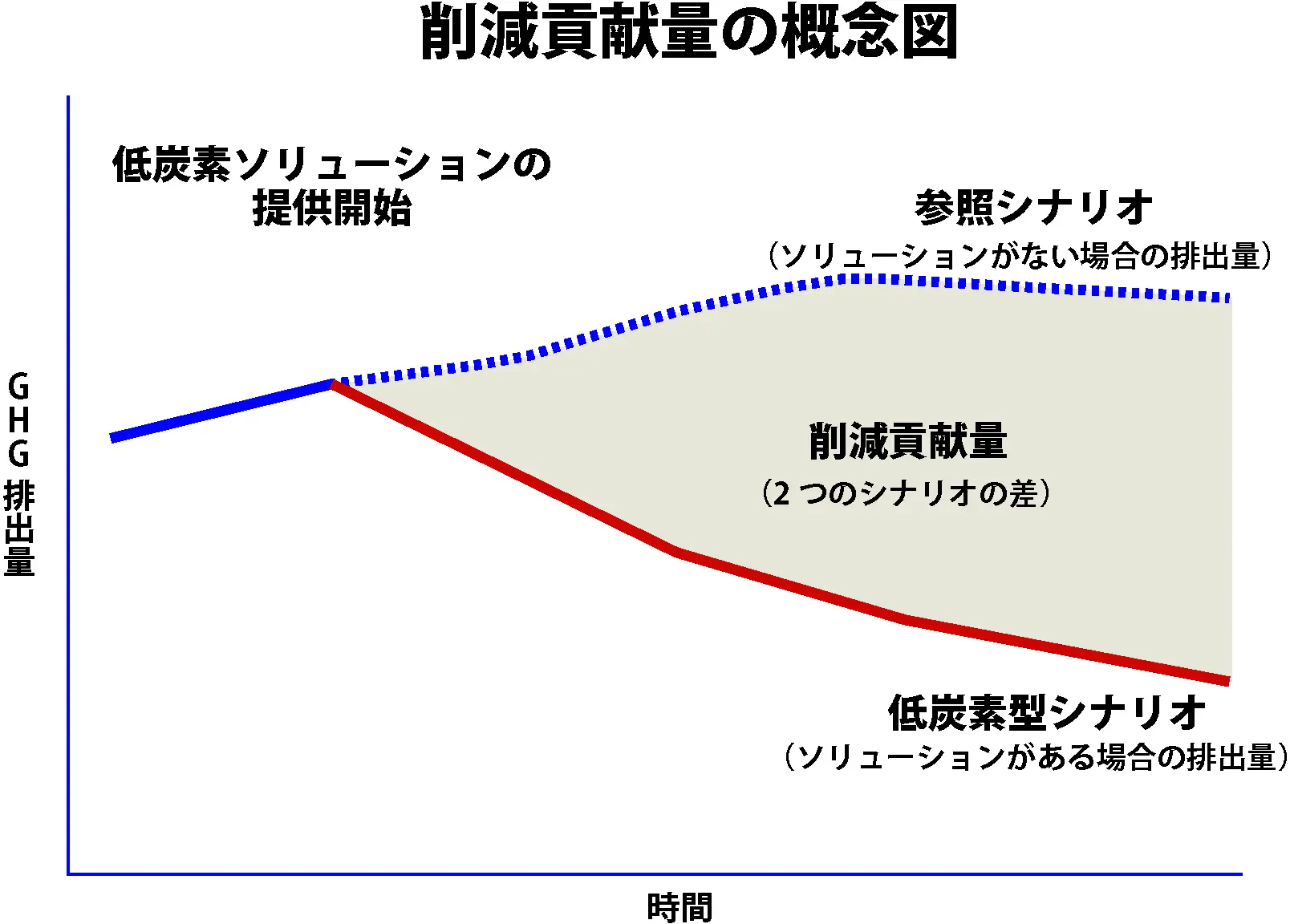

TCFDは、「脱炭素社会」に向けて、企業がどのように経営を続けようとしているのかを問うています。気候変動の「リスク」と「機会」をどうとらえているのか、説明を求めているのです。

世界は気温上昇を「2℃」ではなく、「1.5℃」未満に抑えるために動いています。ですから、積水ハウスも「1.5℃目標」に向けて戦略を打ち出しました。

仮に気候変動対策が失敗した場合、「4℃」に上昇する可能性もあります。しかし、「4℃になったら新たな機会があります」という話ではないのです。気候変動リスクは同時に起こりますから。

「1.5℃」シナリオの場合、カーボンプライシング(炭素価格付け)といった政策的なリスクや、電気自動車に変えるための設備費や開発費がかかるといったリスクがあります。

「4℃」シナリオでは、さらに深刻な海面上昇や熱波、種の絶滅など、避けようのないリスクが同時に襲ってくるわけです。ですから、「1.5℃」と「4℃」のシナリオを別々に考えること自体がおかしい。

──多くの日本企業はこの危機感を共有できていません。

日本にいると危機感が伝わらない。マスメディアも良くない。もっと日常的に伝えていく必要があります。日本はいまだに「省エネ世界一位」だと誇らしげですが、世界から見ると二周遅れ。日本が環境先進国だったのは年代です。

──なぜ積水ハウスはこれほど真剣に気候変動対策に取り組むのでしょうか。

私たちは家を売っているわけではなく、「幸せな暮らし」を提供しています。「幸せ」を提供しようとすると、コミュニティー全体が幸せでなければいけないのです。安全な住まいの提供は当然のことですが、今回のように大きな台風が来て、積水ハウスだけが残っても幸せではないでしょう。

SDGs(持続可能な開発目標)にも通じますが、企業ビジョンを実現するためには、「誰一人取り残してはいけない」ので、地球温暖化を止めなくてはならない。異常気象のない暮らしにすることが、私たちの大きな目標です。

これは創業精神である「人間愛」にもつながっています。