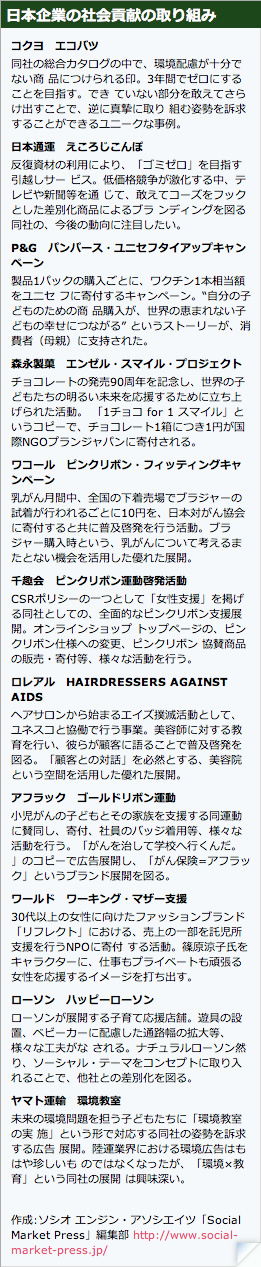

企業の社会貢献活動は拡大の一途をたどっている。「コーズ・マーケティング」や「ソーシャル・マーケティング」などの手法も認知されてきた。だが、本当に 「ソーシャル」で「ブランド」はできるのか。評価が高まってきた企業の実例をいくつか検証すると、一つの答えが浮かび上がった。

ユニクロCSR部員の小柴英子は年に2回、CSR担当執行役員とともにアジア・アフリカ諸国の難民キャンプに足を運ぶ。ユニクロが全店舗で回収している数十万着の古着の一部を届けるためだ。

ユニクロCSR部員の小柴英子は年に2回、CSR担当執行役員とともにアジア・アフリカ諸国の難民キャンプに足を運ぶ。ユニクロが全店舗で回収している数十万着の古着の一部を届けるためだ。

同社は01年からフリースの回収リサイクルをしていたが、柳井正社長の指示で全商品に対象を広げることになり、06年9月からプロジェクトが始まっ た。

協力先探しで断られ続けても

回収した古着は「リユース」、クルマの断熱材などへの「原料リサイクル」、ボイラーで燃やす「サーマルリサイクル」などに使われるが、問題は「リ ユース」だった。

海外の恵まれない人々に古着を送りたい。小柴は10ものNGOやNPOに問い合わせをしたが、「途中で荷物がなくなるリスクがあるほか、手間も掛か る」とことごとく断られた。最後に、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の東京事務所に問い合わせをしたところ、「ニーズはあるし、協力したい」と受 け入れてくれた。

これまでにタイ、ネパール、ウガンダ、タンザニア、エチオピアの5カ国を訪れた。来夏には、再びアフリカを訪れる予定だ。「ボルヴィック」による 「1L for 10L(ワン リッター フォー テンリッター)」も同じアフリカを舞台にした社会貢献活動として有名な存在だ。ミネラルウオーターの出荷1リットルごとに10リットルの清潔な水を井戸か ら取れるよう、アフリカの各地で井戸掘りや給水事業に資金援助する。

元々はボルヴィックを展開するダノングループのドイツ法人で05年に始まった運動で、それが各国の現地法人に広がった。

日本法人(ダノンウォーターズオブジャパン、東京・目黒)でも07年からスタート。いまや参加国は8カ国に達した。ドイツ法人はエチオピア、フラン スはニジェール、日本はマリと、法人ごとに支援する国が決まっている。08年、日本法人は約6700万円を日本ユニセフ協会を通じて寄付した。

自ら現地に行けば、自ら語れる。

ユニクロもボルヴィックも、単に物資や資金を供与するだけではなく、CSRの担当者が現地に飛んで、自ら活動に参加しているのが特徴だ。

ユニクロの小柴も難民キャンプを訪れるのはもちろん初めてだったが、「難民キャンプという閉ざされた空間だからこそ、カラフルな衣料を喜んでもらえ る様子が実感できた」と話す。

ダノンウォーターズオブジャパンからも08年3月、8人の社員が現地マリを訪れたが、そのうちの越智寛子は、CSR専門部署の所属ではなく、人事部 の組織開発アシスタントマネジャーだ。ほかに財務担当や物流担当の社員もマリ訪問に参加した。

越智がマリに行くことができたのは、社内選抜に受かったからだ。応募する社員はエッセイを提出しなければならない。越智はエッセイで「自分の目で、 現地でのCSR活動を見てみたい」「自ら現地に行くことで、ダノングループとはこんな会社、と他の人に話せるようになりたい」と書いた。

越智は現地の小学校を訪れ、「こぶたぬきつねこ」を歌った。日本の歌で、日本の文化を伝えたいと考えたからだ。「皆、覚えがよくて驚きました。少し 教えただけで、大きな声で日本語の歌を歌ってくれた」と振り返る。こういう話は、現地に行ってこそできるし、人に伝わる。

1L for 10Lプロジェクトリーダーの吉沢直大によると、「グローバルのダノングループでは、他社がよく使う『CSR』(企業の社会的責任)という言葉は使わな い」という。代わりに「ソーシャル・イノベーション」という言葉を使う。 ここに、独創性を重んじる気風を見て取れる。CSRは「責任」、やらなければな らないこと。むしろ、社会と事業の間に革新的な活動を生み出すという意味を「ソーシャル・イノベーション」という言葉に込めている。

08年4月、王子ネピア・マーケティング部長の今敏之は東ティモールの首都ディリに降り立った。その目的は「nepia千のトイレプロジェクト」 だ。東ティモールでは、トイレがない家庭が多く衛生面での問題から、多くの子どもが脱水症状で命を落としている。

王子ネピアはその状況を打開しようと、現地の家庭1千世帯と学校にトイレを建設するプロジェクトを始めた。ティッシュやトイレットペーパーなど9種 類のキャンペーン商品を購入すると、その売上高の一部がユニセフに寄付され、現地でトイレが設置される。

ブランドはあくまで「結果」

いまや、社会貢献活動をしないという企業は上場企業ではほぼない。ユニクロ、ボルヴィック、王子ネピアのように社会貢献活動の場を海外、しかも貧困 や疾病など深刻な社会問題を抱える発展途上国に移す企業が増えてきた。10年前なら考えられなかったことだ。

いまや、社会貢献活動をしないという企業は上場企業ではほぼない。ユニクロ、ボルヴィック、王子ネピアのように社会貢献活動の場を海外、しかも貧困 や疾病など深刻な社会問題を抱える発展途上国に移す企業が増えてきた。10年前なら考えられなかったことだ。

彼らは何のために社会貢献活動をするのか。一般的に、企業が新たな経済的な支出をするためには、効果測定が求められる。社会貢献活動でも、売上高の 増加や、アンケートやブランドイメージ調査の結果が期待できないと、経営陣は決断しにくい。

だが、「ソサイアタル・コミュニケーション」を提唱する慶応大学大学院経営管理研究科の井上哲浩教授は、「オモテもウラもなく、見返りを求めない企 業姿勢が社会貢献活動には必要だ」と話す。

王子ネピアと支援活動で連携した日本ユニセフ協会の林田佳子も「企業活動に絡めての支援の申し出には、まず企業の社会貢献への理念や具体的な計画を 聞きます。単にユニセフのロゴを使いたいという話は辞退しています」。

現実にボルヴィックのキャンペーン実施期間中の売上高は、初年度の07年は31%、08年はそれに上乗せして12%伸びた(9月末時点)。王子ネピ アでも08年夏のシェアが前年比5ポイント上がった。

しかし、これはあくまで後から付いて来た結果であって、結果を求めての社会貢献活動ではなかったはずだ。では、どうすれば、正しい社会貢献活動がで き、その結果のブランド価値向上が期待できるか。オルタナでこれまで取材した企業も含めて共通項を探り出すと、下記のポイントが浮かび上がった。

(1)献身的 売上高の増加やブランドイメージの向上など、短期的な見返りを求め過ぎると社会貢献活動そのものの目的が不明確に なるし、その意図を消費者に見透かされる。

(2)持続的 せっかくの社会貢献活動でも、短期間で止めてしまえば、被援助国から反発さえ予想される。経営者や担当者が変わっ ても、継続的に活動を続けることが重要だ。

(3)独創的 現在の「CSR」ブームに単に便乗するのではなく、自社の本業や成り立ち、歴史を踏まえた、独自性の活動が求め られる。独自性があれば、他者の心に響く。

(4)本質的 援助される側が何を求めているか、その本質を探る。本質的でなければ社内も動かせないし、社外にも伝わらない。ま してや支援される側の状況も改善されない。

(5)全社的 日本企業では、往々にしてCSRの専門部署は頑張っていても、会社全体になかなか伝わりにくい。全社的な活動にで きるかどうかは、経営陣の意思にかかっている。

● ● ●

最も重要なことは、ブランドづくりのための社会貢献活動であってはならないことだ。売上高やブランド価値の向上は、後から付いて来るという覚悟が経 営陣や担当者には必要だ。

丸の内ブランドフォーラムの片平秀貴代表は、ブランドづくりという経営モデルは「[1]顧客および社員ほか関係者の『ハピネス』(感動、うれしさ) をつくる[2]『一瞬のハピネス』を『永遠のハピネス』に変えることに集約される」と指摘する。

これまで、一般的にそのハピネスはモノやサービスによるものが多かったが、ここに来て、「企業の社会貢献活動を通じた、ココロによるもの」を感じ取 る顧客や社員、株主が増えてきた。「うちの会社は良いことをやっているという認識が広がった。やりがいを感じる社員が増えた」というダノンウォーターズオ ブジャパンの吉沢直大の言葉はそれを証明している。(本文敬称略)