日本政府は、東京電力福島第一原発敷地内に貯留されている「処理水」を今年春〜夏ごろから海に放出するとしています。

でもメディアやSNSでは賛否含めてさまざまな意見が飛び交っていて、ホントのところどうなのか、いけないことなのか、仕方ないことなのか、よくわからないしなんだか難しそう…。

グリーンピースがスパッと解説します。

■汚染水はどこからくる?

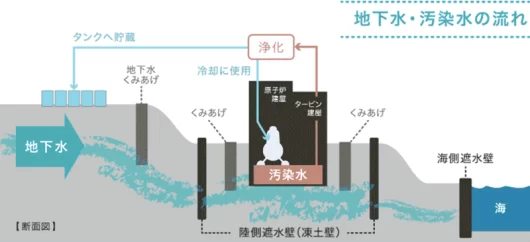

現在、廃炉作業中の東京電力福島第一原発では、熱を発し続けている核燃料を冷やすため、崩壊した原子炉建屋内に毎日数百トンの水を注入しています。この水が、核燃料や原子炉構造物が固まったデブリに含まれる放射性物質に触れ、高濃度に汚染された水となります。

また、山側から海側に流れている地下水が原子炉建屋に流れ込んでいます。この地下水も建屋の地下の放射性物質に触れて、汚染水になります。

1日に発生する汚染水は94〜150トンにものぼります。これを敷地内のタンクに溜めていて、総量は130万トン(2022年)を超えています。

廃炉には30〜40年かかるといわれ、その間にも汚染水は発生します。1日100トンと仮定すると、30年で約100万トン増えます。

■「トリチウム水」とか「処理水」とか「汚染水」とか…結局どれが正解なの?

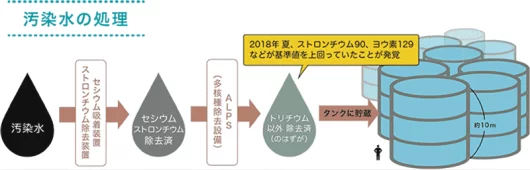

汚染水から多核種除去設備 (ALPS)で放射性物質を分離させた水を、電力会社や政府は「処理水」と呼んでいます。

この「処理水」の中には、ALPSで除去できないトリチウムや炭素14が残されています。除去することになっているストロンチウム90、ヨウ素129、ルテニウム106、テクネチウム99、プルトニウムなども基準値を超えて残留しています。

東京電力や政府、大手メディアは「処理水」にはトリチウムしか含まれていないように表現していますが、実際には他にも放射性核種が残されていることを認めています。

すなわち、いまタンク内にある水は「トリチウム水」などというものではなく、「汚染水」。

東電はタンクの水を二次処理してもう一度放射性核種を取り除き、海水で希釈して海に放出するとしています。

でも、いまの段階ではこの二次処理がうまくいくかどうかわかっていません。

もし二次処理が成功しても、トリチウムと炭素14は取り除けずに残ってしまいます。

■なぜ海洋放出しようとしているの?

政府と東電は「汚染水を貯めておくスペースが足りない」ことを理由に海洋放出を正当化していますが、福島第一原発の敷地内にも近隣地域にも、汚染水を長期的に保管するための十分なスペースがあります。

このことは、2018年の時点で東京電力が、2020年の報告書で日本政府が認めています。

場所がないなら土地を提供すると申し出た地元の方もおられます。

それなのに敷地内に「タンクを置く場所がなくなる」のはどうしてでしょう。

政府と東電は、廃炉にはデブリを取り出すことが必須で、その作業に必要な施設を設けるスペースが必要だから、敷地内の汚染水タンクを退けなくてはならない、としています。

陸上保管のためのスペースはあるのに「タンクを置く場所がないから海洋放出」。矛盾しています。

■海洋放出の問題点って何?

この続きはこちら

-1-scaled.jpg)