記事のポイント

- 逆境下の書店経営では、「あえてセオリーにとらわれない」姿勢が重要だ

- 書店数は2003年の約2万1千店舗から、2023年には約1万1千店舗に半減した

- 「トップダウンではなくボトムアップの書店活性化を」と独立系書店の店長

逆境下の書店経営ではあえてセオリーにとらわれず、個性を示す姿勢が重要になる。書店数は2003年の約2万1千店舗から、20年後の2023年には約1万1千店舗と半減した。独立系書店の経営者は、書店再興のキーワードを3つ挙げ、「トップダウンではなくボトムアップの書店活性化を」と訴えた。(オルタナ編集部=松田 大輔)

独立系書店「SNOW SHOVELING」(スノウ・ショべリング、東京・世田谷)がオープンしたのは2012年。スマートフォンやSNSの普及とともに「本離れ」が進み、書店の倒産も相次いでいたときだ。

「書店経営のセオリーは気にしなかった」。元々グラフィックデザイナーとして働いていた中村秀一店長はこう話す。知人の反対を受けながらも、住宅街にある雑居ビルの2階に1フロアの書店を開いた。

平日は1日に約30人、休日は100人ほどが訪れて賑わいを見せる。書店数が減り続ける中、なぜ駒沢の小さな独立系書店は、10年以上事業を継続することができたのだろうか。

■創意工夫で地域のファン・コミュニティを育む

創業時、中村店長に書店での勤務経験はなかった。それがかえって功を奏し、これまでの書店とは異なる「個性」を出すことにつながった。

「米国のニューヨークやポートランドの書店によく足を運んだ。訪れて居心地の良かった場所を再現したくて、今の店のデザインに仕上げた」(中村店長)

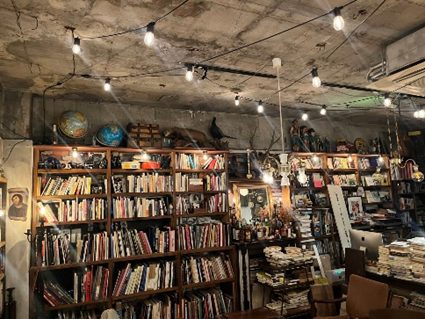

店内に足を踏み入れると、書棚から飛び出しそうな無数の本、大きなソファ、絵画や地球儀、旅行鞄などの装飾品が目に飛び込む。小規模な書店だが、新刊から古書、洋書、雑貨やアパレルまで幅広く取り扱う。

店内のレイアウトをあえて雑然と見せることで、つい長居したくなる居心地の良さを演出した。何時間も本を読みふけったり、ソファで眠ってしまったりする来店客もいるという。

ファンの心をつかむのは、その個性的なレイアウトだけではない。本との出会い方を工夫し、様々な仕掛けを用意する。

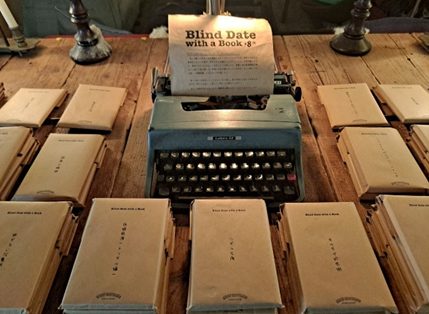

その工夫の一つが、「Blind Date with a Book(本とのブラインドデート)」というサービスだ。文庫本の古書を活用するために始めた試みで、タイトルや著者名をカバーで隠し、本の魅力を一言で表現して販売する。

「旅ぎらいな貴方に」「Do You Believe in Magic?(あなたは魔法を信じますか?)」「リクエストはジョン・レノンで」など、気になるキャッチコピーが並ぶ。

中村店長は、「何が入っているかわからないところに面白さがある。本との出会い方を変えてみると、新しい発見がある」と語る。

書店特有の課題にも取り組む。出版業界には委託販売制度があり、販売できなかった書籍や雑誌は出版社に返品する仕組みがある。返品数の多さが書店の負担となっており、23年の書籍の平均返品率は33.4%、雑誌は47.3%に上っていた。

スノウ・ショべリングは基本的に委託販売ではなく買い切りで仕入れ、書籍の返品率を10%以下に抑える。独自ルートで仕入れた商品の利益率は6-7割に上ることもあるという。

■「トップダウンではなくボトムアップの書店活性化を」

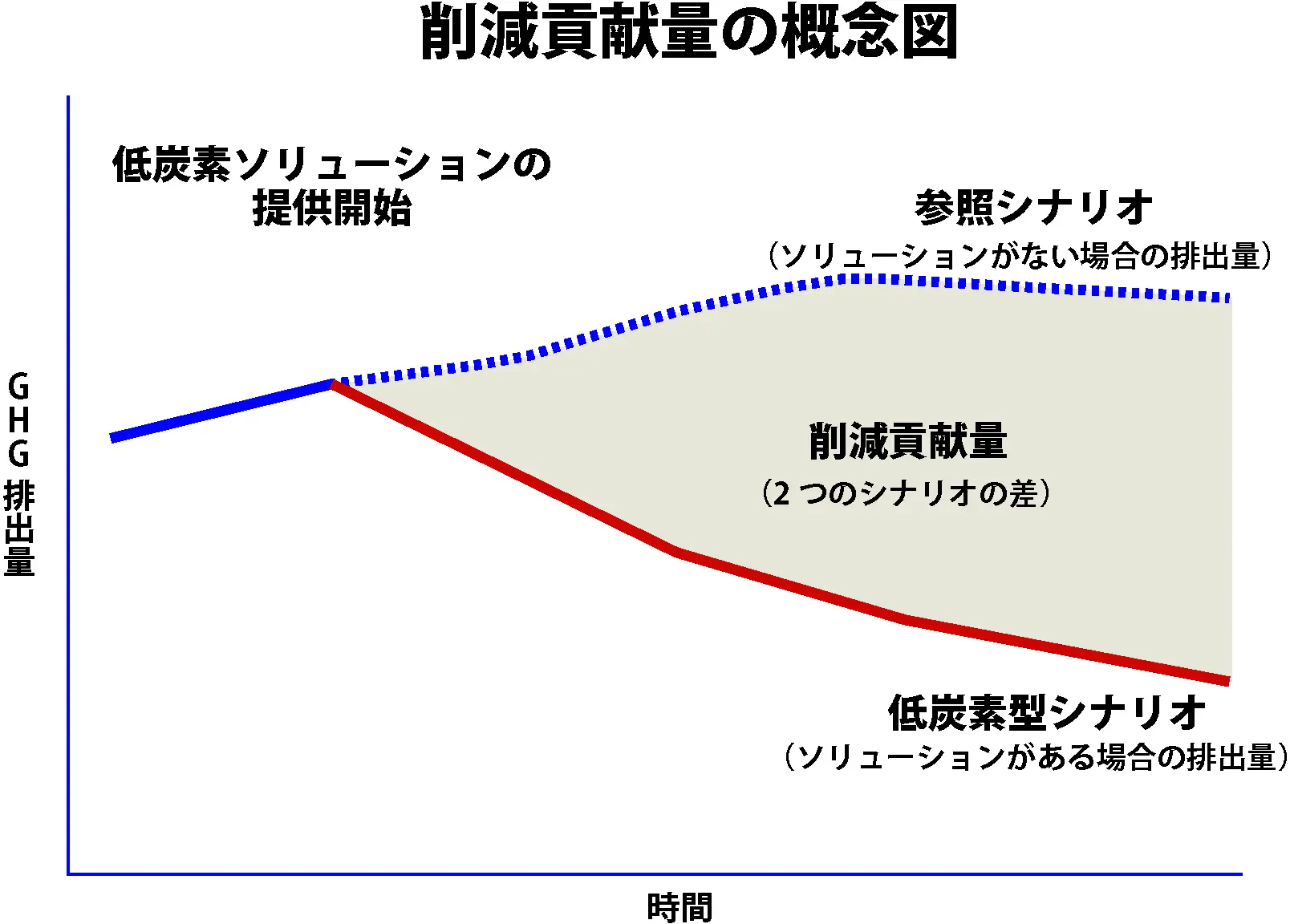

公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所(東京・新宿)によると、書店数は03年の約2万1000店舗から、20年後の23年には約1万1000店舗に半減した。一般社団法人出版文化産業振興財団(東京・千代田)によると、書店がない市町村は全体の約27.7%を占める。

経済産業省は、多様な知的資本が集まる書店は産業競争力の強化に欠かせないと捉え、24年からプロジェクトチームを立ち上げて再興を図る。25年1月末には、パブリックコメントを経てまとめた「書店活性化のための課題」を公表した。

その一方で、中村店長はあくまでボトムアップの取り組みが重要だと指摘する。魅力的な街や書店は上から降ってくるものではなく、個性豊かな地域の人々の創意工夫によって成り立つとの考えからだ。

「書店の軒先で野菜を売っていても良いし、お酒が飲めても良い。道の駅みたいに、街の中でふらっと立ち寄れる場所であるといい」(中村店長)

中村店長は、書店経営のキーワードとして「個性」「地域性」「居場所」の3つを挙げた。

「書店それぞれが個性を活かし、地域に根ざした居場所になることで、友達や恋人、仕事仲間ができる場所になっていく。人と本、そして人と人が出会える書店に、大きな価値を感じている」(中村店長)

個性豊かな書店が地域の人々の居場所となり、新たな出会いが生まれる――。そうした理想の書店像を抱きながら、店長は今日も書棚に本を並べる。