記事のポイント

- 気候変動対策として大気中のCO2を回収・貯留する「CCS」に注目が集まる

- 日本でも実験的にCCSを行う地域が5カ所設定され、一部は実行段階に入った

- しかしIEAは環境への影響や安全面などにリスクがあることを指摘する

気候変動対策として、大気中のCO2を回収・貯留する「CCS」に注目が集まる。日本でも5カ所でCCSを行う地域が5カ所設定され、一部は実行段階に入った。しかし国際エネルギー機関(IEA)は、環境への影響や安全面など、5つのリスクがあると指摘する。(オルタナ客員論説委員・財部明郎)

ここ数年、日本は記録的な猛暑に襲われた。その原因はいろいろ挙げられているが、いずれも地球温暖化がなければここまでの猛暑はならなかったと言われる。地球温暖化はもはや理論の段階ではなく、実際にわれわれの生活にまで影響し始めたということだ。

地球温暖化の原因は何か。それは人間活動によって排出されたCO2のような温暖化ガスであることは、もはや疑いようがない。つまり人間に責任があるということだ。しかし、人間が起こしたことなら人間に解決ができるはず。これが単なる自然現象ならどうしようもない。

気候変動対策は、要は空気中のCO2濃度を増やさないことだ。そのためにはCO2の排出源である化石燃料を使わず再生可能エネルギーに代えていくことであり、既にその対策は進められているから、今後CO2排出量は減っていくと期待したい。しかし、製鉄業や化学産業の一部のように、どうしても化石燃料を使わざるを得ない産業があるのも事実である。

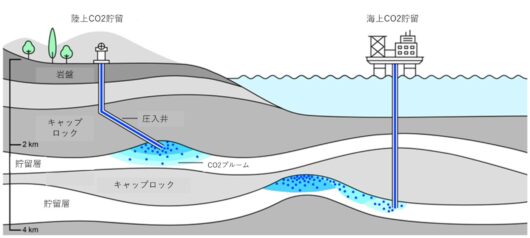

このような産業で活用が期待されているのがCCS(二酸化炭素回収・貯留)という技術だ。これはCO2を排出しないのではなく、出てきたCO2を回収して地中に埋めてしまおうという話だ。そもそも、化石燃料は地中にあったものだから化石燃料を燃やして出てきたCO2をもとの地中に戻してしまおうということだ。

ただ、人類はこれまで化石燃料を燃やして発生させたCO2は、何のてらいもなく空気中に捨てていた。だから化石燃料は経済的に成り立っていたという側面がある。このCO2を回収して地中に埋めるのだからそれだけ費用がかかる。その結果、化石燃料の経済性が失われる。それなら、太陽光や風力を使った方が安いということになるだろう。

だから、CCS はどうしても化石燃料を使わなければならないような用途に限られることになる。つまりCCSは最後の切り札なのだ。

CCSは世界中で試験が繰り返されており、すでに一部では実行段階に入っている。我が国でも、5か所でCCSを行う地域が設定されており、そのうちの一部ではすでに実施に向けて準備が進められている。

■CCSに伴うリスク

ただし、このCCS。経済的な問題のほかに環境や安全についての問題は発生しないのだろうか。IEA (国際エネルギー機関)はCCSの実行に当たって、以下のような5つのリスクがあることを指摘している。(IEA 2022; CO2 Storage Resources and their Development An IEA CCUS Handbook, CC BY 4.0)

(1)貯留能力の低下

(2)健康・安全・環境(HSE)

(3)漏洩

(4)誘発地震

(5)資源相互作用

この記事では、これらのリスクについて解説する。ちなみに、IEAはCCSに反対しているわけではなく、むしろ実行を奨励する立場であることを申し添えておく。

(1)貯留能力の低下リスク

CCSを実施するサイトのCO2貯留能力が当初の計画より少なかった、というリスクである。これはCCSプロジェクトの経済性を低下させることになる。

CCSでは一般に塩水層とよばれる地層にCO2を押し込む形で行われるが、ただ、塩水層に押し込んだだけでは、上部からCO2が逃げて行ってしまうので、塩水層の上部がキャップロックといわれる不浸透性の岩石層で覆われている必要がある。

CCSは、綿密な地質調査によって、このような地層を見つけ出してCO2の貯留層とするわけであるが、この貯留層が貯留できるCO2の容量が当初の見積もりよりも少ないというリスクである。

この貯留可能な量よりも多くのCO2を圧入すると、CO2が漏洩してしまう可能性がある。

(2)健康、安全、環境リスク

CO2自体は一般には無毒といわれることが多いが、実際には濃度3~4%で頭痛やめまいが発生し、7%以上で意識を失い、呼吸が停止して死に至る可能性がある。また、それほど高濃度でなくても、CO2が継続的に大量に放出されると人体への健康被害や環境破壊につながるリスクがある。例えば坑井からの噴出、CO2を輸送するパイプラインからの漏洩、あるいはタンク式貯留槽の損傷といった形で発生する可能性がある。

生態系への影響については漏洩の量と持続期間によって異なるが、重大な影響を与える可能性がある。持続的にCO2が漏出した場合、陸上では土壌を酸性化させ、植物に局所的な被害をもたらす。海洋では海水の酸性化を引き起こし、一部の脆弱な生物に影響を及ぼす可能性がある。

(3)漏洩リスク

CCSによって地下に貯留しようとするCO2が、様々な経路で漏出するリスクである。適切に評価または運用されていない貯留層では、CO2が大量に急速に漏出するか、ゆっくりと浸出する可能性がある。大規模な漏出は非常に稀であるが、確認不足や不適切な改修を受けた井戸などの人工経路を介して漏洩が発生することが懸念されている。

また、CCSを進めるとCO2の注入によって貯留層の圧力が上昇していくが、これによって貯留層内の塩水が貯留層から押し出される可能性もある。

「漏洩リスクが許容値以上となる場合にはCO2の貯留は実施すべきではない」と、IEAでは警告している。

(4)誘発地震のリスク

自然地震は断層の破壊や応力の解放によって発生するが、誘発地震は人間の活動によってもともとあった地下の応力と歪みが増加し、解放を引き起こすことによって発生する。誘発地震は多くの場合、低エネルギーの微小地震であり、従来から石油・ガスの採掘、地層からの流体の抽出または注入、その他の採掘に関連する活動中に発生することがある。

CCSとしてCO2を圧入する場合も微小地震を誘発する可能性があり、いくつかのCO2貯留プロジェクトでマグニチュード2.0未満の誘発微小地震が検出されている。ただし、誘発される地震のレベルは非常に低く、石油・ガス事業、エネルギー貯蔵、廃水圧入、地熱発電で観測されている誘発地震よりも低いと予想されている。

(5)資源相互作用リスク

CO2を貯留層に圧入することによって、地下資源が影響を受けるリスクがある。影響を受ける資源としては地下水、石油・天然ガス、石炭、地熱などが考えられるが、このリスクは資源の深度とCO2貯留を行う貯留層の深度、さらにサイトの運用状況によって異なり、資源相互作用はサイトごとに評価する必要がある。

例えば、地下水や石炭などの浅い層の資源は、CCSによって影響を受ける可能性は一般に低いが、塩水やCO2が漏洩した場合は汚染につながる可能性がある。

石油、天然ガス、深層地下水、地熱資源などの深い層に存在する資源はCO2を圧入する貯留層と同じ程度の深度であるため、これらの地下資源はCO2貯留活動との相互作用の可能性が高くなるので注意が必要になる、とIEAは警告している。

■リスクへの対応

■CCSだけに頼ってはならない