記事のポイント

- 帝人フロンティア、東レなど繊維メーカーらが共同で資源循環の構築を目指す

- 国内では年56万トンの衣料品が資源化されず廃棄となっている。

- 特に再資源化の難しい複合繊維も、業界の技術を結集してリサイクル化に挑む

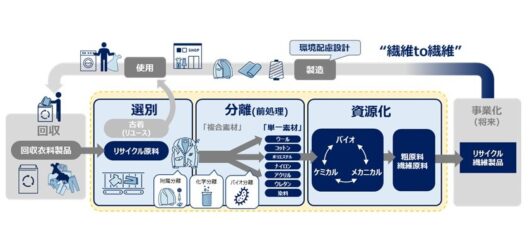

帝人フロンティア(大阪市)、倉敷紡績、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)、東レ、日清紡テキスタイル(東京・中央)、日本毛織は10月27日、「繊維to繊維」の資源循環構築を目指すコンソーシアムの設立を発表した。廃棄衣料品の問題は、世界でも大きな社会課題だ。現状、国内だけで年に56万トンの衣料品が資源化されずに廃棄となる。特に、複数の原料を使った複合繊維素材のリサイクルが難しく、繊維メーカー各社の技術や知見を結集し、「繊維to繊維」リサイクルの資源循環構築を目指す。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

(c) 帝人フロンティア

繊維メーカーら6社は、「繊維to繊維」での水平リサイクルによる資源循環構築の実現に向けて、共同で研究開発・実証プロジェクトに取り組む。本プロジェクトは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「バイオものづくり革命推進事業」に採択された。

幹事会社である帝人フロンティアの重村幸弘取締役執行役員兼技術・生産本部長は、「綿100%やポリエステル100%など、単一素材のものは、衣服全体(表地のみ)の27%しか占めない。残り73%の複合素材をなんとかして資源化していくとことがこのプロジェクトの目的だ」と語った。

衣料のリサイクルは、「回収」後、古着などで再利用できるものとリサイクル原料にするものを「選別」するが、その後の原料への「分離」工程が、技術的に難度が高く、ボトルネックとなっていた。複数素材を混紡し、ボタンやファスナーなどの付属品、撥水などの加工材、染料などさまざまな原料で構成しているからだ。

本プロジェクトでは、繊維メーカー各社が持つ資源化の技術や知見を結集し、酵素や微生物などのバイオ技術も活用して分離し、リサイクルへとつなげる。リサイクルできない染料などは、堆肥化としての有効活用も検討する。「選別」や素材の「判別」にはAIを活用した自動化も行う。

本プロジェクトは2032年までに総額363億円を投じ、事業者側も計155億円の自己資金を投入する。NEDOの林成和理事は、「バイオエコノミー社会を実現するための大きな事業となる」と期待を込めた。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)