記事のポイント

- 未利用食材などを活用したアップサイクル食品の普及へワーキングチームが発足した

- オイシックスなどが呼びかけて48社が参画、農水省・環境省などとも連携する

- アップサイクル食品の定義や認証制度を設立するなど環境整備へ

未利用食材などを活用したアップサイクル食品の普及に向けたワーキングチームが発足し、11月4日に都内で第1回総会を開催した。オイシックス・ラ・大地など4社が発起人となり、48社が参加を表明。農水省や環境省などとも連携する。今後、アップサイクル食品の認証整備など環境整備を進めていく。(オルタナ編集部・萩原 哲郎)

アップサイクルフードワーキングチームは、農水省所管の産官学連携組織であるフードテック官民協議会の作業部会として設立された。発起人はASTRA FOOD PLAN(埼玉・富士見市)、オイシックス・ラ・大地、オリゼ(東京・目黒)、グリーンエース(山形・酒田市)の4社。ワーキングチームには48社(10月5日時点)が参加を表明した。

「アップサイクル」の認知度はリサイクルやリユースに比べて低い。民間企業が2021年に実施した調査によれば、「アップサイクル」という言葉を聞いたことがある人は12%にとどまった。「リサイクル」(80%)や「リユース」(71%)と比較して、少数にとどまる。

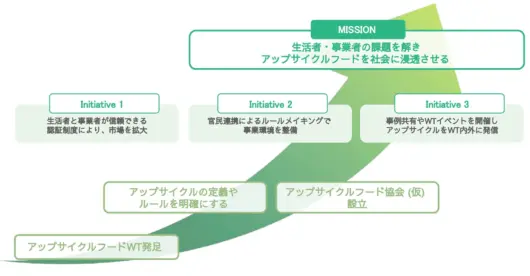

発起人企業の1社・グリーンエースの中村慎之祐社長はアップサイクル食品の普及に向けては、こうした「認知度」のほかにも「価格」「標準化」といった課題があると指摘する。そのうえで、「ワーキングチームとしては、認証制度の確立や事業環境の整備、事例の共有・発信などを行っていきたい」とした。

認知度向上に向けて取り組むのが「認証」だ。ASTRA FOOD PLANの加納千裕社長は「アップサイクルフードも認証をつくることで、生活者がひと目でわかって選びやすいようにしていきたい」と話す。米国ではアップサイクルフード協会が「アップサイクル認証」を展開しており、認証づくりのなかで参照していく。

今後は一般社団法人としてアップサイクルフード協会の設立をめざす。設立後に認証の構築などに取り組む。