記事のポイント

- 気象予報士らは5日、気候変動についての情報発信を加速すると声明を出した

- その背景には、テレビで、気象予報と気候変動を関連づけにくかったことがある

- このほか気象予報士が気候変動を伝えきれなかった3つの理由を探った

気象予報士・気象キャスター有志は6月5日、「今後、気象と気候変動と関連づけた発信を加速していく」との共同声明を出した。その背景には、熱波や豪雨などを伝えるテレビニュースで、気象予報を気候変動を関連づけにくかったことがある。これまで気象予報士が「気候変動」や「気候危機」を伝えきれなかった理由を探った。(オルタナ副編集長・北村佳代子)

気象予報士・キャスターら

(c) Media is Hope

■「気候変動に対する知見が十分でない」

気象予報士・キャスターで、気象キャスターネットワーク理事長の井田寛子氏は、5日の会見に先立つオルタナの取材に対し、「気候変動に対する知見が十分でなく、自信を持って伝えられない」ことが大きな理由だと答える。

例えば、目の前に迫りくる異常気象を、気候変動と関連付けて、科学的に、かつ、数値的な根拠をもとに伝えることは、気候科学者にとっても気象科学者にとっても容易ではない。

気象予報士が学ぶ「気象科学」と、気候変動を研究する「気候科学」の間には、大きなギャップがある。気象予報士は、日々の気象を伝えることを専門としており、その気象情報は数か月程度しか扱わない。一方で、気候科学は数十年、数百年のスパンで気候を捉えており、そこで使われるシミュレーションモデルや計算方法は異なる。

そのため、気候変動という、気象予報士にとって「専門外」の領域について、十分な知見がないままに情報を発信することにためらいを感じてしまう。これが「第1の理由」だ。

一方、異常気象などの個々の事象に対し、地球温暖化がどれだけその事象に影響しているかを定量的に分析する「イベントアトリビューション」の研究は進んできている。

井田氏も、「イベントアトリビューションの研究内容を活用できるようになってきたことで、伝えやすくなってきている」と言う。それでも現状、分析結果が出てくるのは、異常気象が過ぎ去ってからだ。そのころには、人々の関心や異常気象への危機感も薄れている。

しかし分析結果が出てくるまでのタイムスパンも、どんどん短くなってきている。例えば、「2022年6月下旬から7月初めの猛暑は、地球温暖化の影響で発生確率が約240倍になった」ことや、「2023年7月下旬から8月上旬の猛暑は、温暖化がなければ起こり得なかった」というイベントアトリビューションの研究結果は、それぞれの年の9月に発表された。

イベントアトリビューションの専門家・今田由紀子東京大学大気海洋研究所気候システム研究系准教授は、「異常気象発生直後に、社会が求めるタイミングで迅速に情報発信できるようにしていきたい」と語る。気象学者と水文学者が連携して、災害リスクに対処研究に取り組み体制も強化されつつあるという。

「最新の勉強会では、事前に気温に対する気候変動の影響を予測できるまでにはなってきた。異常気象など、個々の気象現象をリアルに報道していく際に、タイムリーに専門家と接触できる機会を増やしていくことも課題だ」(井田氏)

■テレビなどで気候変動を伝えた人は6割だけ

井田寛子理事長や正木明・気象キャスターらが中心となって、気象予報士・気象キャスターらが6月5日、気象と気候変動とを関連づけた発信を加速していく共同声明を発表した。

井田理事長は、声明発表の目的を、「気象予報士・キャスターが発信を加速していくためにも、所属組織やメディアなどに、必要性を理解してもらい協力・連携していただかなければならない」からだと語る。

「昨年は、日本も世界も、気温の最高記録を更新した。この夏も本当に暑くなるだろう。その夏が来る前に、災害が増える前に、声明を出さないと、タイミングを逸してしまう」(井田氏)

井田理事長が気象予報士・気象キャスターを対象に実施したアンケートでは、130人の回答者のうち、9割以上が、気象情報の中で気候変動の影響や危機感を感じていると答えた。その一方で、気象情報の中で気候変動問題を伝えたことのある人は6割にとどまっている。

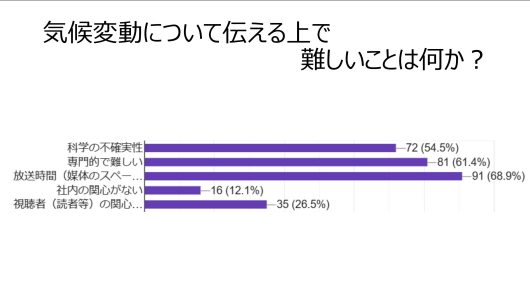

これまで、気候変動問題を伝えたことがない4割の回答者は、その理由として、放送時間(媒体スペース)の制約、専門的な難しさ、科学の不確実性、視聴者(読者)や社内の関心が低いことを挙げた。これらが「第2の理由」だ。

井田氏は、「はっきりと、気候変動に対する考え方について、予報士の声を聞いたのはこのアンケートが初めてだった」という。

(この続きは)

■CNNは気象情報と気候変動を関連付ける

■日本にも「気候変動はデマ」と公言する学者も

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)