渋谷区の同性パートナー証明に関する条例案のニュースが出てから、虹色ダイバーシティにも毎日のようにメディアの方からの問い合わせが入るようになった。マイノリティが社会の理解を得るためにメディアの力は絶対に欠かせないと考えているので、私は基礎知識のレクチャーも交えつつ、できるだけ丁寧に対応している。しかし、記者の方からの質問に答える度に、日本ではLGBTに関する基礎的なデータが足りていないことを痛感する。この課題の内容を具体化するため、このたび1000人規模の調査を実施している。(特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ=村木真紀)

「日本にはいったいどれだけのLGBTがいるのか?(最近では以下の民間の調査データがありますが、取り方でかなり変わるため、追加調査が必要だと思います。電通総研2012 LGBTで5.2% 相模ゴム工業 2013 男性で6.4%、女性で10.2%が異性のみを恋愛対象としない)」「LGBTそれぞれの割合の内訳は?(電通総研のデータと虹色ダイバーシティのデータでは、内訳が大きく違うため、これも取り方で変わると思います)」「自死の問題があるというが、どのくらいの人が亡くなっているのか?(LGBTに関する問題は、警察の統計では、家族問題、恋愛問題、経済問題、健康問題などに分散してカウントされます)」「メンタルヘルスを病んでいる人はどのくらいいるのか?(MSMに関する任意のアンケート調査と、性同一性障害に関する臨床データくらいしかありません)」

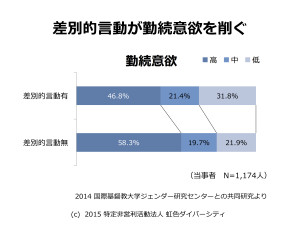

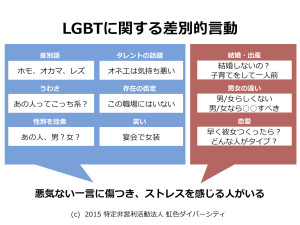

(図表)差別的言動、差別的言動の例

(図表)差別的言動、差別的言動の例私たちは企業や行政向けに講演や研修を行っているが、予算をかけて実施する以上、その根拠となるデータが不可欠である。単に「LGBTは求職時に困難があります」というより、「調査によると、LGBで求職時に困難があると回答する人は40%、Tでは70%です(虹色ダイバーシティ2014調査より)」と数字を付けて紹介する方が、稟議書を承認する立場からすれば説得力があるだろう。LGBT当事者が実感しているシンドさ、生きにくさを、より多くの人に伝わるよう、データで紹介できるようにしなければならない。

.jpg)