記事のポイント

- 日本製鉄は8月、米国で電炉2基新設に向けて約6000億円の投資を発表した

- しかし脱炭素化で国際競争力を高めるには、電炉の設備投資だけでは不十分だ

- 地域社会との対話や、石炭の延命利用など、米国事業には課題が山積している

日本製鉄は2025年8月、米国で電炉2基を新設する設備投資を発表した。しかし、日本製鉄がグローバルリーダーとして脱炭素化を図り国際競争力を高めるには、電炉の設備投資だけでは不十分だ。USスチールの買収によって日鉄が直面している課題を探った。(スティールウォッチ・石井三紀子)

© Just Transition Northwest Indiana / Matthew Kaplan

2025年6月にUSスチールの買収を完了させた日本製鉄は、8月、米国での電炉2基の新設に向け40億米ドル(約6000億円規模)の投資を発表した。しかしこの新電炉は、脱炭素の点でどれほどの効果をもたらすのだろうか。

今回の計画をもって、日本製鉄が米国において脱炭素に大きく舵を切ったとは言いがたく、むしろ課題は山積だ。鉄源の選択、地域社会との関わり、石炭を使った旧式設備、そして予測不能な政治介入など、問題は多岐にわたる。これらの課題は、同社が将来、真のグローバルリーダーとなり得るかどうかを左右する。

■課題1:設備だけでなく鉄源が問題

米国では、粗鋼生産の約70%がすでに電炉によるものだ。しかし、脱炭素効果は「電炉かどうか」だけでなく、「どの鉄源を投入するか」に大きく左右される。

電炉に投入する鉄源には大きく3種類ある。石炭を使う高炉で生産される「銑鉄(せんてつ)」はCO2排出が多く、高排出の鉄源だ。一方、使用済みの鋼材を再利用する「スクラップ鉄」や、天然ガスや水素を用いる「直接還元鉄(DRI)」は、低排出の鉄源とされる。

こうした違いは、USスチールのアーカンソー州ビッグリバー製鉄所の電炉にも見てとれる。

同所では鉄源としてスクラップ鉄57.3%に加え、銑鉄が利用されており、粗鋼1t当たりGHG排出量が1.34tCO2eと報告されている。これは、平均的な「高炉-転炉法」(粗鋼1t当たり2.33tCO2)と比較し4割強削減されているものの、スクラップ鉄のみを使用する「電炉法」(粗鋼1t当たり0.68tCO2)に比べると、依然として約2倍の排出レベルである。

一方、脱炭素化に向け、電炉に加えて低排出な鉄源への投資を進める企業もある。

韓国現代製鉄は2025年3月、ルイジアナ州における電炉とDRI炉を併設する新工場建設に、58億米ドル(約8600億円)の投資を発表した。

2029年の商業稼働開始時には天然ガス由来(ブルー水素を含む)の還元剤を使用するが、2034年以降にはグリーン水素への切り替えを目指している。 このように今後、脱炭素と競争力の両立には、電炉だけでなくスクラップ鉄やDRIへの積極的な投資こそが鍵となる。

■課題2:地域とのエンゲージメント不足

日本製鉄は6月19日の買収完了に関する記者会見で、地元社会との対話を地道に重ねてきたことが買収成立を後押ししたと述べた。しかし、現地の市民団体からは異なる声が上がる。

インディアナ州ゲーリーの環境市民団体GARDによれば、買収前に日本製鉄の関係者が来訪した際、市長の取り計らいで面会が実現したものの、対話はわずか10分程度で終わり、同社から今後の計画について地域と真剣に話し合う姿勢は感じられなかったという。

スティールウォッチは、米国内各地のUSスチール製造拠点周辺で活動する環境・保健団体と定期的に意見交換を行っているが、そこでも同様に「対話不足」が指摘されている。地域社会との信頼関係構築は、日本製鉄が米国での戦略を進める上で欠かせない要素となるだろう。

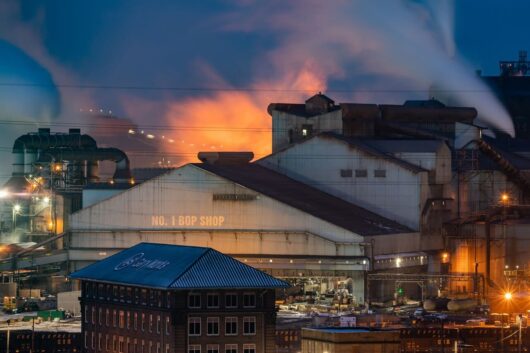

■課題3:時代遅れでリスクの高い設備

2025年8月、ペンシルベニア州クレアトン工場のコークス炉で2名の死亡者を含む悲劇的な爆発事故が発生した。120年以上稼働するクレアトン工場は高排出をもたらすだけでなく、長年にわたり安全対策の不備や地域の大気汚染が問題視されてきた。この事故は改めて、老朽化した石炭ベースの製鉄設備が抱える問題を浮き彫りにした。

さらに9月20日には、トランプ政権が黄金株を行使し、日本製鉄によるイリノイ州グラニットシティ工場の閉鎖計画を阻止したと報じられた。この工場は1895年に操業を開始した旧式施設で、2014年に大気汚染をめぐる住民訴訟を受け、2016年にはEPA(米国環境保護庁)から罰金が科されている。

日本製鉄はこうした政治的圧力や老朽化施設のリスクを抱えながら、グローバル企業としての責任を果たすことが求められている。

■グローバルリーダーへの課題

USスチール買収後約3か月が経過したが、日本製鉄の米国における長期戦略は依然として不透明だ。

日本製鉄がグローバルリーダーとしての地位を確立するためには、米国での生産、脱炭素化に向けて長期ビジョンを示すとともに、その過程に地域社会との対話を組み込むことが必要である。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)