記事のポイント

- 千葉県東部では、地盤沈下が依然として深刻な課題となっている

- そのような中、東京湾から九十九里沖まで横断する「首都圏CCS事業」が進む

- 「問題は起きない」前提で進められているが、その「想定」は本当に十分なのか

東京湾から九十九里沖まで千葉県を横断する「首都圏CCS事業」が進行中だ。CCS(二酸化炭素回収・貯蔵)は、地球温暖化対策の一つとして考えられている技術だ。「首都圏CCS事業」では、日本製鉄君津製鉄所から発生するCO2を、パイプラインを通して千葉県木更津市、袖ヶ浦市、市原市、長柄町、茂原市、白子町、九十九里町と、房総半島(千葉県)を横断して運び、九十九里町沖の海底地下に貯蔵する。しかし、千葉県東部で地盤沈下が深刻化しており、事業者は「問題は起きない」前提で進めるが、その「想定」は本当に十分なのか。市民グループと環境NGOなどで構成する「気候変動を考える東京湾の会」の声明を全文紹介する。(オルタナ編集部)

(出典:令和6年度「先進的CCS事業の実施に係る調査」首都圏CCS事業の成果報告)

(以下、2025年9月27日の「気候変動を考える東京湾の会」の声明より引用)

現在、株式会社INPEXおよび関東天然瓦斯開発株式会社によって、首都圏CCS事業の事業性評価に向けた調査や住民説明会が進められています。事業者は、東京湾から九十九里沖にかけてCO2を地層処分する計画について、「天然ガス採掘を通じてこの地域を熟知している」と説明しています。

しかし、本当にそう言い切れるのでしょうか。ここでは、千葉県東部における地盤沈下の現状を踏まえ、この地域の地層に対する理解と対応のあり方を考えてみたいと思います。

■地盤沈下の深刻化──広がる沈下面積と沈下量

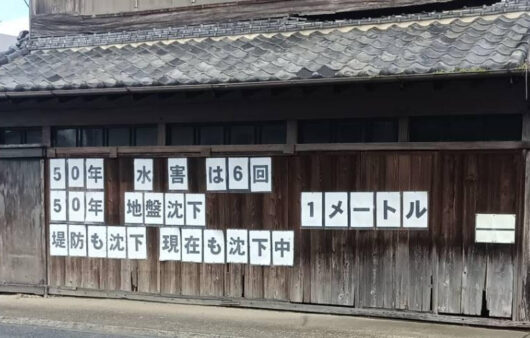

千葉県東部、特に九十九里地域や北総地域では、地盤沈下が依然として深刻な課題です。

令和5年(2023年)の調査によれば、調査対象面積の95.7%(3,071 km²)で沈下が確認され、前年よりも沈下地域が拡大しました。局所的には年間数センチ単位の沈下が観測されており、5年間で10cm以上沈下した地域も増加しています。こうした傾向は、今後の長期的な影響を強く懸念させるものです。

■原因と対応──水溶性天然ガス採取の影響

地盤沈下の主因とされるのが、水溶性天然ガスの採取です。このガスは地下の地層水(かん水)に溶け込んでおり、千葉県は日本最大の生産地。メタン純度が高く都市ガスとして利用されるほか、ヨウ素も高濃度で含まれ、世界の供給量の約3割がこの地域から採掘されています。

地盤沈下の指摘は1970年代から続いており、地下水採取規制やかん水の地下還元など、事業者との協定も結ばれてきました。しかし、還元量は依然として十分とは言えず、沈下の拡大を食い止めるには至っていません。

■観測と予防──技術的限界と政策の課題

地層ごとの挙動を把握するには高精度な観測が不可欠ですが、観測井の設置・維持には高いコストがかかります。一度沈下した土地の回復は極めて困難であり、予防こそが最も重要とされますが、広域的な対策は十分に講じられていないのが現状です。

加えて、気候変動による線状降水帯や大型台風の頻発により、水害リスクが高まっています。地盤沈下した地域では、浸水リスクがさらに増幅されることになります。

■事業者の責任と「想定」の限界

INPEXは南関東ガス田の主要オペレーターとして水溶性天然ガスの採取を行っており、関東天然瓦斯開発も地盤沈下防止協定の締結企業として、還元井を設置し、かん水の地下還元を実施していますが揚水量に対して還元量はごくわずかです。

現在の地盤沈下の状況を前にして、これらの取り組みが果たして十分と言えるでしょうか。

協定が掲げる目標は、

(1)年間沈下量が20mmを超える地域をなくすこと、

(2)九十九里地域の標高5m未満の平野部において、5年間累計で30mmを超える沈下を防ぐこと

ですが、これらの目標は達成されておらず、そもそもその水準自体が十分なのかという疑問も残ります。

地盤沈下は、事業者にとって「想定外」の事象だったのかもしれません。人為的に地層を改変することが、予期せぬ結果をもたらす──その先例が、すでにこの地に刻まれているのです。

首都圏CCS事業も「問題は起きない」との前提で進められていますが、その「想定」は本当に十分なのでしょうか。事業を推進する前に、まずは千葉県の地盤沈下対策に真摯に取り組むことが求められているのではないでしょうか。

.jpg)