記事のポイント

- 海洋産業・調査でDX/AIの活用が有望視されている

- 日本はデジタル人材が量・質とも諸外国に見劣りしている

- 若者が海洋デジタル化に魅力感じる施策も必要だ

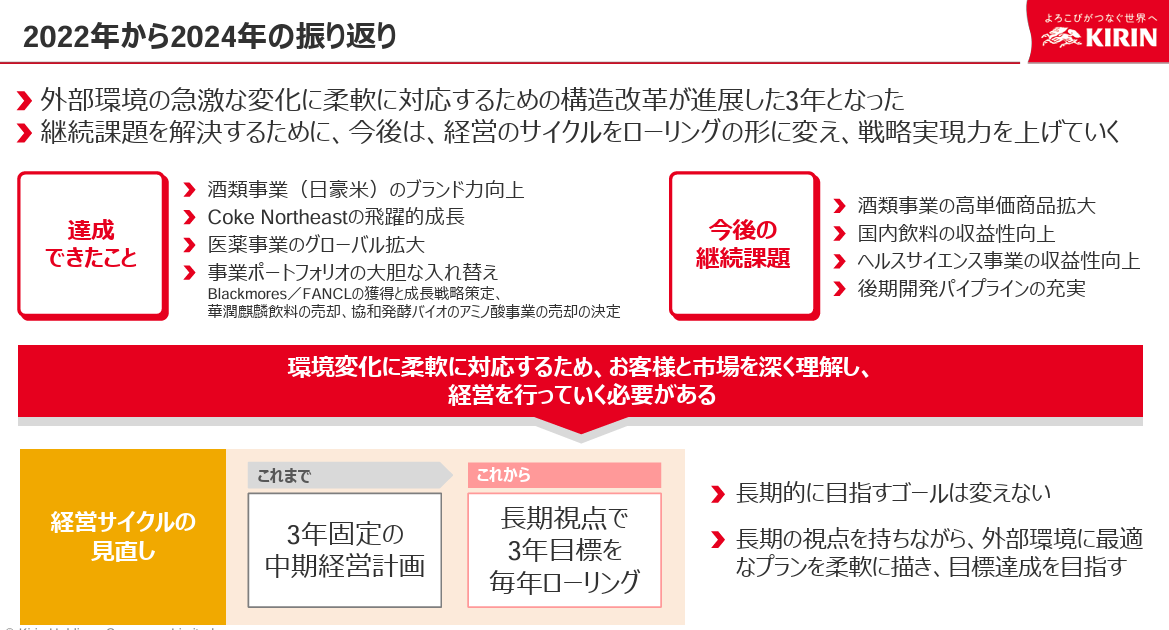

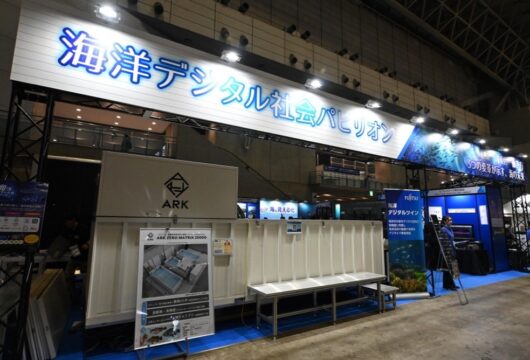

千葉県・幕張メッセで開催された「CEATEC 2025」では、2024年に続いて「海洋デジタル社会パビリオン」が開設された。政府・大学・民間企業12の団体が出展し、海洋産業や調査・分析でのデジタル化の有用性を披露した。水中ドローンの活用やAIも活用した採集データは社会にネットポジティブに働くと考えられる。(海藤秀満)

■海洋産業・調査をDXで高効率化

四方を海で囲まれた日本は、海洋調査で未知の分野も多い。海洋産業や調査・分析の分野でデジタル化やAIの活用は、海洋の実態把握で多方面に有益と考えられる。

近年の国内漁業では、北海道で秋サケが空前の不漁に見舞われた一方で、あまり馴染みのないブリが豊漁になるなど、変化が生じている。これには気候変動で海水温の上昇が影響していると考えられ、水産業も温暖化に対応する能力が求められている。

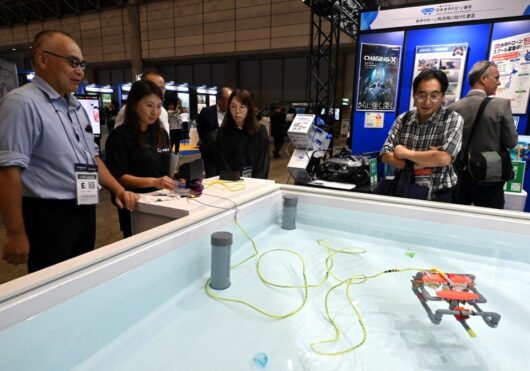

海洋の実態把握に活路があるとされるのが、水中ドローンによる観測やデジタル化で取得したデータの活用、AIによる漁場予測だ。

海中はこれまで可視化が難しく、観測は生身の潜水に頼るなど限界があった。こうした水中観測を、発達した水中ドローンと高精度カメラで効率的に行い、コストも削減できる。

また、センサーを使った無人の海洋モニタリング装置で水温、水圧、塩分濃度、流速、プランクトンなどの情報を収集し、AI技術で解析してリスト表示、グラフ化や画像表示してスマートフォンなどで確認ができる。 こうしたデータは水産物の養殖場での予測判断などに活用されている。日本の漁獲量は1984年の1282万トンをピークに、2024年は363万トンにまで減少している。一方で世界の漁獲高は養殖で伸びている。

今回出展した富士通研究所・コンバージングテクノロジー研究所では、「データ解析事業での利益を次の事業に投資して事業が循環継続できる仕組みを作りたい」と見込む。

日本水中ドローン協会の説明員は「過酷な水流下でも人に代わって安定した観測行動が行える水中ドローンは大きな戦力。最新の水中ドローンでは、最大水深350メートルまで潜れる堅牢な製品もある。水中ライトも備え、撮影も360度可能だ」と自信を示す。

■安全保障上の必要性も

日本はデジタル人材が量・質両面で諸外国に見劣りしていると政府は危機感を抱いている。

デジタル投資は社会全体のエネルギー消費を抑制し、脱炭素化にも繋がるとも推測される。

一方で、中国が東シナ海の資源開発を活発化するなど、海洋資源は安全保障上、重要な分野でもある。海底にはインターネットを支える光ファイバケーブルも敷設されていて、万が一切断されると情報が遮断されてしまう。

海洋の解明に活用される水中ドローンだが、現在主流なのは中国製だ。コストと性能で国産品を凌駕している。 日本水中ドローン協会によると「中国のドローン製品は空中だけでなく、水中でも進化がめざましく、当面は中国製に頼らざるを得ない。その背景には、中国進出した日本の製造業から学んだ製造技術もあるようだ」と課題を分析する。

パビリオンに出展した北海道大学・大学院水産科学研究院の大木淳之教授は「若い学生がデジタルの活用で水産科学の将来に魅力を感じ、海のSDGs教育やESG経営を志す人材の育成につなげたい」と意欲を見せた。

海洋情報のデジタル化は地震国・日本の地震分析にも有用とされ、日本にとって様々な面でサステナブルな社会に関わる重要な分野と言える。