記事のポイント

- スルメイカの漁獲量が、今世紀に入ってから急減している

- しかし水産庁は、一部の海域での増加を理由に、漁期の途中で漁獲枠を拡大した

- 目先の利益にとらわれて資源回復の芽を摘む例は、後を絶たない

スルメイカは、今世紀に入ってから漁獲量が急減している。本来なら、禁漁措置を含む厳しい資源管理を行うべきだが、水産庁は、三陸沖で短期間に漁獲量が増えたことを理由に2025年度漁期の中途で漁獲枠を拡大した。目先の利益にとらわれて漁獲量を増やし、資源回復の芽を摘んできた歴史は、サンマやサバ、シラスウナギなどでも見られ、今回のスルメイカもその一例だ。(オルタナ論説委員=井田徹治)

■スルメイカの漁獲量は減少している

スルメイカは日本人にとってとても身近なシーフードの一つだ。生のイカは炒め物や煮物、刺し身に、乾燥させた「スルメ」は酒のつまみや出汁に使うなど調理法は多様だ。だが、このスルメイカが今、極めて危うい状況にある。

今世紀に入ってから漁獲量が急減する一方で価格が3倍近くにまで高騰し、食卓から遠ざかっているのだ。筆者が時々、お世話になっている都内の食堂は最近、原料価格の高騰を理由に「イカフライ定食」をメニューから取り下げてしまった。

漁獲量が急減しているのだから、科学的なデータに基づいて漁獲枠を設定し、禁漁措置などを含む厳しい資源管理を行うのが常識なのだが、水産庁は2025年度漁期の漁獲枠を中途で拡大するという異例の措置を取った。専門家からは「不漁に悩む業界団体や関係地の政治家などの圧力に屈した非科学的な決定だ」「このままではスルメイカ資源はさらに悪化する」との指摘が出ている。

■水産庁の異例の措置に科学的根拠なし

水産庁によると2000年には30万トンを超えていたスルメイカの漁獲量は減少の一途をたどり、2024年には1万8000トンを切るまで減ってしまった。これが価格高騰の原因だ。

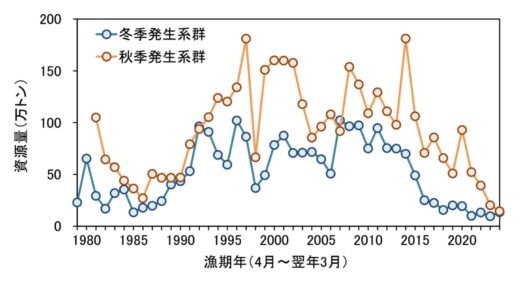

研究機関によるスルメイカ資源の評価では、秋と冬の2系統ある日本近海のスルメイカ資源である産卵能力のある親魚の量は極めて少なく、「ほぼ禁漁レベルだ」という専門家もいるほどだ。

(出典:水産庁HP「スルメイカ全系群の資源評価に関する意見交換 水産機構資料」)

■今回の漁獲量増枠は「資源管理上の大問題」

だが、この夏は東北地方の三陸沖でスルメイカの漁獲量が過去に比べて増えた。これが、水産庁が漁期の途中で漁獲枠を増やすという異例の措置に踏み切った理由だ。

新たな漁獲枠は2万5800トンで、当初の1万9200トンから6600トンもの増加だ。当初の枠からして、専門家が妥当だとする漁獲量より2倍近くも多いことが問題視されていたのだから、今回の増枠は資源管理上の大きな問題だ。

漁獲量が増えたのは漁期が始まった直後のことだけであることや、三陸沖以外の漁場では増加がほとんど見られないことなどが分かっており、科学的な根拠に基づく決定とは言い難い。増枠を決めた審議会の議論では一部の委員から異論が出たのだが、この意見が顧みられることはなかった。

■背景には漁業団体などの政治的圧力も

■「科学的な水産資源管理」にはほど遠い