NEXCO東日本室蘭管理事務所は10月19日、「ひまわりの種収穫祭」を有珠山サービスエリア(SA)で開催した。当日は、伊達市の障がい者福祉施設「太陽の園」などとも連携し、NEXCO東日本が取り組む「高福連携」(高速道路と福祉の連携)と「福島ひまわり里親プロジェクト」を通じた復興支援を実現した。(木谷有希)

■有珠山SAで始まった「高福連携」

NEXCO東日本が2018年から取り組む「高福連携」は、室蘭管理事務所で誕生した。当時、SAやハイウェイガーデンをどのようにきれいに整備するのか、という課題を解決するために、従業員は地域と対話を続けていた。

そこで出会ったのが、地元の障がい者福祉施設「太陽の園」だ。話を聞くと、農業と福祉の連携「農福連携」の取り組みは近年、全国で盛んに行われるようになってきており、同園でも障がい者が活躍できる場を探していた。そうして障がい者の雇用を創出する「高福連携」を発案し、SA内の歩道の草取りや芝刈り、花壇の整備や清掃などを依頼することになった。

今回参画した「福島ひまわり里親プロジェクト」は、参加団体が福島の障がい者の作業所から種を買い取ってひまわりを栽培し、収穫した種を再び福島に送る。種の搾油作業などが、震災で仕事を失った障がい者の雇用確保に役立つ仕組みだ。

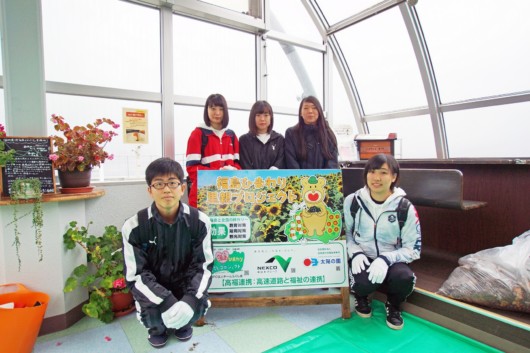

「ひまわりの種収穫祭」当日は「太陽の園」から6人が参加。生憎の雨だったが、屋内で事前に刈り取っていた枯れたひまわりから種を収穫する作業を行った。利用者たちは「頑張れ、頑張れ」と声を掛け合いながら作業を進めた。

高杉一眞主査は、「施設利用者にとって働くことは生きがいになっている。ひまわりの種の収穫は細かい作業なので、手先の器用な利用者に参加を呼びかけた」と説明する。

室蘭管理事務所の池田修所長は、「『高福連携』により、きれいなサービスエリアを維持できるとともに、地域の雇用創出や障がい者の生きがいにもつながっている」と話す。

「収穫した種を福島に送ると、そこでまた搾油作業などの雇用に繋がり、win-winの関係以上の成果がある。これはSDGs(持続可能な開発目標)の『人や国の不平等をなくそう(目標10)』や、『パートナーシップで目標を達成しよう(目標17)』にも貢献できているのではないか」(池田所長)

さらに、ひまわりの種から採れる油はバイオディーゼル燃料として福島県内のバスで活用されており、温室効果ガス排出抑制にもつながっている。

■高校生も積極的にボランティア活動

「高福連携」の一環である福島ひまわり里親プロジェクトとの連携は、大谷室蘭高校の生徒にとっても大きな学びになっている。

同校の生徒は、「福島復興のために私たちにもできることはないだろうかと思い、友人同士誘い合って収穫祭に参加した。先日の台風により福島でも被害が出たということなので、少しでも明るい話題を届けられれば」と意欲的だ。

今回は悪天候にも関わらず、同校ボランティア部の生徒以外も参加。「細かい作業は大変だが、人の役に立てることが嬉しい」と楽しそうにひまわりの種を採取していた。

■「高福連携」がもたらすSDGsの拡がり

NEXCO東日本グループでは2019年3月からSDGsが中期経営計画に組み込まれた。

同社竹川郁子CSR推進課長は、「当社の経営方針のひとつに『あらゆるステークホルダーに貢献するCSR経営を推進する』とあり、『高福連携』はまさしくその方針に沿った活動である。今後さらに取り組みの輪を広げ、『社会の中の会社』として本業によるSDGsへの貢献はもちろんのこと、あらゆる角度から社会的責任を果たせるよう貢献したい。併せて、社員のやりがいの再認識等に繋げられるよう、色々な施策を試みていきたい」と語る。

ネクスコ・メンテナンス北海道室蘭事業所の小川雅敏所長は「有珠山は観光客が多いが、この100年に4回噴火している。そのため、地域の住民は常日頃より防災・減災を心掛けている。また、周辺の観光地では冬期間営業ができないため、その間は別の仕事に携わる人が多い。公共事業を担う我々としては、これからも地域住民との対話を重ね、雇用創出や防災、地域の支援に繋がる取り組みを模索し続けていきたい」と話す。

現在北海道エリア内では他8ヶ所のSA・PAでひまわりが植えられており、今後さらに増やしていく計画だという。

北海道では移動手段として高速道路の利用が多く、ドライバーの休息場所としてSA・PAの整備は重要である。ひまわりの数が増えれば増えるほど、雇用の創出・地域の活性化に繋がる。

「高福連携」の活動は、そのロゴマークが意図する通り、高速道路事業を通してNEXCO東日本室蘭やパートナー企業のスタッフ、「太陽の園」利用者、そして地域の高校生による相互協力のもと地域の福祉・雇用・教育に繋がっていると見える。