■4つの焦点についての議論

市場メカニズム(6条)のルールについて

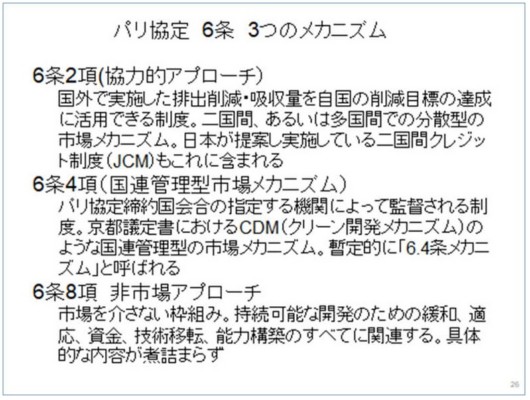

「パリ協定」の積み残しルールで注目を集めている「市場メカニズム」と呼ばれる仕組みは、「削減量」を国際的に移転・取引する仕組みです。

ルール形成のやり方を誤れば、パリ協定の下での各国の削減目標に抜け穴が生じることになり、それでなくても足りないパリ協定の各国の削減目標がさらに不十分なものになってしまいます。これも本来は、2018年のCOP24で決められる予定だったのですが、技術的に非常に複雑であり、各国によって思惑が大きく異なるために、翌年のCOP25に積み残されてしまいました。そのため、各国の利害を調整して、可能な限り抜け穴のないルールに合意できるかが問われています。

この議論には、4つ、各国によって激しく主張が分かれる論点がありますが、中でも問題となっている二つについて報告します。(詳しくはスクールパリ協定資料参照)

COP25 におけるパリ協定のルール作り パリ協定6 条を中心に

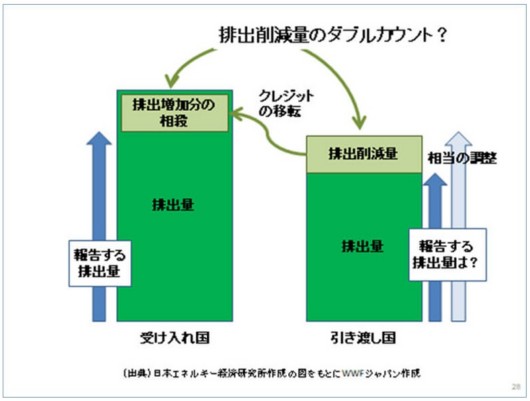

①排出量の2重計上(ダブルカウンティング)を防ぐこと。

A国で10トン削減した分を、B国に移転する(すなわちB国が削減したとみなすこと)ならば、両方の国で10トン削減した、と主張すれば、これは削減量の2重計上になります。2重計上するならば、世界全体としての削減量は減るどころか増えてしまうことになります。

そのため、削減した相当分を二国間、あるいは多国間で調整して、二重計上を防ぐルールが必要なのです。「相当調整」と呼ばれるこのルールをいかに厳格に作るかをめぐって、意見が分かれています。

一部の新興途上国、特にブラジルが、この相当調整は、二国間で取引する6条2項のメカニズムだけに適用されるもので、国連管理型の6条4項には適用しない、と主張して、他の国々と対立を深めています。1週目の段階では、まだどの国の交渉官も妥協はしないので、1週目の終わりに出てきた新テキストでは、まだ両方の主張が併記されているのみです。

②京都議定書時代のクレジットをパリ協定でも使えるようにするか

もう一つの大きく主張が異なる点が、2008年から実施されている京都議定書の時のものをパリ協定に使えるようにするかどうかです。

京都議定書の下で、初めて国を超えて削減量(排出クレジット)を国際移転する仕組みが出来上がったのですが、京都議定書においては各国は削減目標を容易に達成できたため、多くの排出クレジットは未使用のまま残っています。

その未使用の排出クレジットを、パリ協定の下で使えるようにしてほしいと、ブラジルやインドなどの新興途上国が強く主張しているのです。これをそのまま使えるようにするならば、それでなくても足りない現状のパリ協定下での削減量が、さらに不十分になってしまうために、多くの国は反対しています。

これも1週目の終わりに出てきた新テキストでは、そのままオプションとして残されており、2週目の大臣級会合の交渉にゆだねられることになりました。

■「市場メカニズム/非市場メカニズム」以外の論点