■【連載】政策起業家とは何者か(1)

「政策起業家」を知っていますか。英語では「Policy Entrepreneurs」と読みます。私自身も2019年の春ごろにこの言葉を知り、気になっていたのですが、少しずつ勉強していく中で、非常に興味を持ち始めました。この連載では「政策起業家」について解説していきます。第1回は政策起業家とは何者か、世界の研究者の考えをまとめました。(三井 俊介・NPO法人SET理事長)

日本ではPEP(政策起業家プラットフォーム)というものが2019年に設立されて少しずつ盛り上がりを見せています。

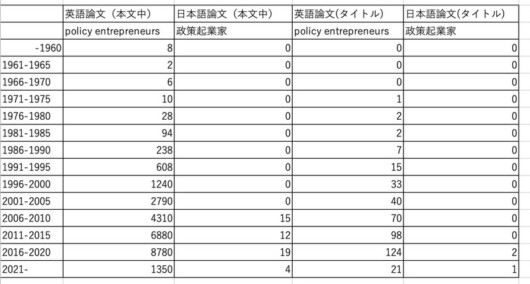

そして大学院で勉強を進めていく中で、「政策起業家」に関する「日本語論文がほとんどない」ということを知りました。世界ではかなり多くの論文が発表され、研究が進んでいます。

英語論分数で言えば本文中に「Policy Entrepreneurs」が含まれているものが1980年ごろから増え始め、2016年〜2020年の5年間では8780本。2021年は、1年間で(10月の段階で)1350本出ています。

日本はというと、2016年〜2020年の5年間でたった19本しかありません。タイトルに含まれているものですと、英語論文では2016年〜2020年で124本あるのに対して日本ではわずか2本に留まります。

そして私自身が大学院に進学した理由としても、NPO経営(理事長として8年)×政治(市議会議員として4年)を行なってきた中で、ここにアカデミアの掛け算を増やし、領域を跨いで、社会をより良くしていく人(政策起業家的な動き方)になろうと決めたからというのがあります。

そこで自分自身の実践でも政策起業家の動きをしていきたいと思いつつ、研究テーマを「日本の非営利セクターにおける政策起業家の成立要件と成果」に定めて研究を進めています。

その研究過程を発信していきたいと思います。まず政策起業家についてですが、1984年、今から約40年以上も前ですが、Kingdonが出版した「Agendas, Alternatives, and Public Policies」において、政策起業家という概念が広がり始めました。(政策起業家が言われ始めていたのはもっと昔で1970年あたりのようです)

政策起業家とは、初期においてはKingdonによって、以下のように定義されていました。

「政府の中にいても外にいても、選挙で選ばれた役職にいても任命された役職にいても、利益団体や研究組織にいても良い。しかし、彼らの特徴は、企業家の場合と同様に、将来の見返り(future return)を期待して、自分たちの資源である時間、エネルギー、評判、時にはお金を投資しようとする姿勢にある」

「異質な集団を超えてつながりを持ち、身近な政策立案者との関わりを持つ変化の代理人であるという点で大きな影響力を持っている」

「問題、政策の考えに注目を集め、政府の議題の上でそれらを明確にするために政治をつなぐ役割」

「与えられた問題についての議論に貢献できる関係者のコミュニティ内で問題と解決策を提示するための効果的な方法を見つけなければならない」

少し難しいですね。最近では、政策起業家研究家のMintromによると、以下のように定義されています。

「政策革新を促進するために、政府内および政府周辺で協力的な取り組みを行うエネルギッシュなアクターのこと」

一般的に政策変更を目指す政治家など将来の見返りを期待するよりも、短期的な自身の選挙に有利になる政策変更や行動が多くなる傾向がありますが、政策起業家はそれとは一線を画します。

また、日本では政策起業家に関する発信などを行っている一般社団法人アジア・パシフィック・イニシアティブにおいては以下のように定義されています。

「社会課題等の解決手段となる特定政策を実現するために、情熱・時間・資金・人脈、そして革新的なアイデアと専門性といった自らの資源をそそぎ込み、多様な利害関心層の議論を主宰し、その力や利害を糾合することで、当該政策の実現に対し影響力を与える意思を持つ個人(または集団)」

つまり、政策起業家とは政治家や官僚、行政職員のように「政治の中の人」だけではなく、それ以外で政策に影響を与え、多くの人を巻き込みながら実現する、それによって社会をより良く変えていく人なのだと理解しました。

政治や政策って自分には関係ないと思っている方も多いと思いますが、私たちの税金によって政策は行われ、多くの「社会の前提」となるものを提供しています。そこを形作るって非常にワクワクしませんか。

私は非常にそこに対してワクワクするので研究をしながら、実践を積み重ねていきたいと思っています。

次回は政策起業家に必須のスキルや戦略をお伝えします。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)