食べられるけど廃棄せざるを得ない食品の不定期便がじわりと広がっている。会費5000円で1万円相当の「行き場を失った」食品の詰め合わせが隔月で届く日本初のサブスクサービスだ。規格外品や余剰食品は突発的に発生するので、毎回届く商品は異なり、「福袋のように何が届くのか楽しみ」という口コミで新規会員が伸びている。昨年末にリリースしたが、会員数は2000人を突破した。(オルタナS編集長=池田 真隆)

昨年11月、日本初となる食品ロス削減サブスクサービスが生まれた。手掛けたのは、大阪市にあるロスゼロという名のベンチャー企業だ。同サービスは2018年にスタート、販路を失った食品をメーカーから仕入れ、自社のECサイトで販売していた。

このほど始めたサブスクサービスの名称は「ロスゼロ不定期便」。会員は5000円(隔月)の会費を支払うことで、隔月で1万円相当の食品が届く。

中小規模の食品メーカーから仕入れた余剰食品を同社が1万円相当になるように仕分けして発送する仕組みだ。食品ロスは突発的に発生するため、予測が立てづらいが、この「突発性」を付加価値に変えてファンを増やしている。

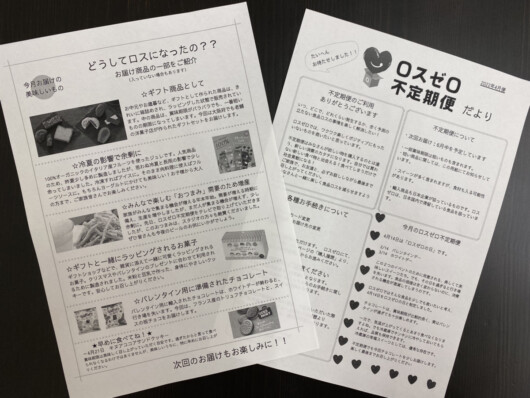

一つ目の価値は、「箱を開けるまで何が入っているのか分からない」というものだ。前川麻希事業部長は、「これまで食べたことのないものが届くこともあり、福袋感覚で楽しみに待ってもらっている」と話す。

二つ目の価値は、不定期に届けている点だ。不定期便という名の通り、月初に届く月もあれば、月末のときもある。これは突発的に発生する余剰食品の特性から仕方がないことであるが、同社ではこのことを、食品ロスの啓発につなげた。前川事業部長は、「不定期で届くことで食品ロスが発生する理由を理解するきっかけになっている」と話す。

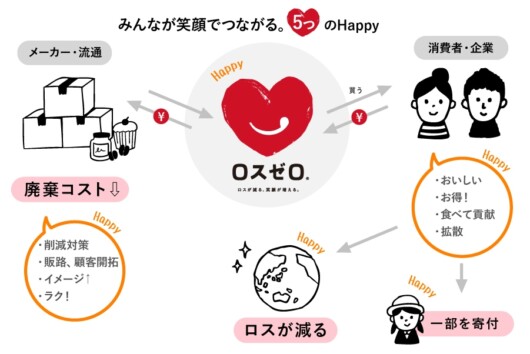

日本の食品ロスは年間約570万トンに及ぶ。飢餓に苦しむ人に世界が援助している食料が年間約420万トンなので、約1.4倍に相当する。約570万トンのうち食品関連事業が54%を占める。

不定期便では、余剰食品を楽しく食べてもらうだけではない。詰め合わせした商品を、まだ食べられるのになぜ捨てるのか、その理由を書いた用紙も同梱するほか、食品ロスに関するコンテンツを会員にメールで伝えるなどして、啓発にも力を入れる。

前川事業部長は、「行き場のなくなった商品を送り付けるのではなく、商品への考え方を変えたい」とサービスの狙いを話す。

■商品の7~8割は賞味期限1カ月以上

余剰食品という言葉からは、ネガティブな印象を持つ人も少なくないだろう。だが、この不定期便では賞味期限間近のものばかりが届くわけではない。例えば、バレンタインやハロウィーンなどイベントに合わせて特別なパッケージで販売したお菓子はそのシーズンが過ぎると、賞味期限に関係なく流通が止まりやすくなる。

味には問題ないが、製造の過程でパッケージが汚れたり、形がいびつな規格外商品もそうだ。これらの商品なども仕入れるので、商品の7~8割は賞味期限1カ月以上のものになるという。生鮮食品と冷凍食品は扱わず、常温で食べられるもののみを取り扱っている。

サービスを立ち上げた当初は、会員数は100人を想定していたが、多くのメディアに取り上げられたことで話題になり、現在の会員数は2000人に及ぶ。30~50代の女性が主な会員だ。

■メーカーにとって、ポジティブな課題解決法に

想定した会員数の20倍が集まっているが、サブスクにしたことで供給にも良い変化が起きた。これまで食品ロス対策として割引販売もあったが、一部の食品メーカーからは「食品ロスは大きな課題だがブランドイメージを棄損したくない」という声もあり、同時に解決できる販売方法を模索していた。サブスクではブランド名を公開しないで箱詰めにして確実に会員のもとに発送するので、メーカーの課題解決にもつながったという。

中長期的な目標は会員1万人の獲得とサービスの「認知向上」だ。余剰食品を扱うサービスなので、単に会員数を増やせばよいワケではない。同時に供給量も増やさないといけないので、取引先の確保も必要になる。

前川事業部長は「余剰食品をサブスクで販売するという、ポジティブな解決方法があることを知ってもらうことで、廃棄ではなく循環利用を選ぶメーカーを増やしたい」と語った。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)