■【連載】政策起業家とは何者か(7)

政治学で有名な「政策の窓」モデル、「Multiple Stream Approach(MSA)」と呼ばれる理論があります。今回はこのモデルをもとに「政策起業家」の存在価値について考察します。(三井 俊介・NPO法人SET理事長)

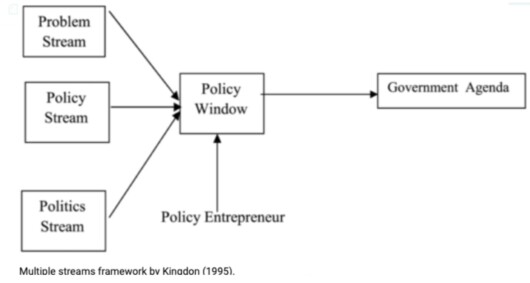

「政策の窓」モデルは、J・W ・キングダン氏が1984年に出版した『Agendas, Alternatives, and Public Policies』で紹介した理論です。「政策起業家」の分析モデルでよく利用する理論で、概念を広げたきっかけとされています。

簡単に説明します。政策変更が起こるには、下記の3つの流れが起きます。それぞれが合流した時に、「政策の窓」が開き、政策変更が成功するという主張です。

3つの流れとは下記です。

①問題の流れ(Problem stream)・・・多様な問題および特定の問題に対する政策提言者に関する情報や状況。

②政策の流れ(Policy stream)・・・政策的課題に対する解決策を提示する政策提言者が着目される状況。

③政治の流れ(Political stream)・・・政治家等の政策決定者の選出に関わるもの

これら3つの流れは、通常はそれぞれ独立して作用することで政策決定を行っていますが、3つの流れを「合流(couple)」させ、「機会(政策)の窓(window of opportunity)」を開くことに成功した場合には、大きな政策変容が起こるとされています。

地方創生を例に解説します。地方の衰退が目に見えて騒がれるようになっても(問題の流れ)、その解決策(政策の流れ)が十分に議論されていなかったり、未発達だと政策変更は起こりません。

それを解決したいと思う政治家(政治の流れ)が少ない場合や、首長の解決への意欲が十分でない場合には、政策変更は起こり得ないというイメージです。

こちらの記事がわかりやすくまとまっているので、もっと詳しく知りたい方は見てみてください。キングドンの「アジェンダ設定」と「政策の窓」

この3つの流れを合流させるのが政策起業家の役割だとされています。

そもそも、なぜこの「政策の窓」モデルが言われるようになったのでしょうか?それは、政策研究における最大のフィクションは、「政策形成は、政策サイクルの中で合理的に決まるものである」とされているからです。

理想的な世界では、

①「総合的に合理的な」政策立案者は、政策問題とその目的を定義するために自分たちの価値観と証拠を組み合わせ、

②「中立的な」官僚機構はその目的に合致した複数の可能な解決策を生み出し、

③政策立案者は「最良の」または最も「証拠に基づいた」解決策を選択する。

とされています。

一方で、現実の世界では、情報が多すぎて、政策立案者はほとんどの政策問題と、それを理解して解決しようとするほとんどの方法を無視しなければならず、政策立案者は合理的、非合理的かと言うことにはあまり注意を払わず、管理可能な数の問題に注意を払い、完全に理解することなく政策問題に対処するしかありません。「機会の窓」が開かないことも多く、政策変更がなされないことも少なくありません。

「政策の窓」モデルは理想と現実を埋め合わせるために生まれた理論というわけです。

では、「政策の窓」モデルから考えたときに、成功する政策起業家はどのようなことを行なっているのかについて次の記事で記述したいと思います。

参考論文

Kingdon, J.W.(1984/1995)『Agendas, Alternatives, and Public Policies』Little, Brown and Company.

Paul Cairney(2018)”Three habits of successful policy entrepreneurs” Policy&Politics vol 46.

「政策の窓」以外にも、「増分主義」「エリート理論」「制度主義」など様々な政策決定プロセスに関する理論がありますが、それらと「政策起業家」との関係性についてなど、詳しくはこちらの書籍にありますので、知りたい方はぜひ書籍を手に取ってみてください。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)