異例の6月の猛暑の中、電力ひっ迫のニュースでパニックとなった日本。電力ひっ迫の原因は、平年より早く梅雨が明けて連日の熱波に襲われ、平年では電力需要がピークではない時に、電力需要が急拡大したことでした。しかし、「脱炭素が原因」「太陽光発電の問題」などの誤解もあるようです。状況と問題を正しく把握するために、電力工学が専門の京都大学の安田陽特任教授にお話を伺いました。気候変動対策と電力の安定供給を両立させる方法について考えてみましょう。(パブリックエンゲージメント 林)

■何が起きた?「電力需給ひっ迫注意報」とは

6月26日から、東京電力管内で「電力需給ひっ迫注意報」が発令されました。これは、電力の需要に対する供給の余力を示す「予備率」が広域で5%を切った時に、注意を呼びかけるために発令されるものです。安定して電気を供給するには、3%以上の予備率が必要と言われ、広域で3%を切ると「電力需給ひっ迫警報」が発令されます。

今回の「電力需給ひっ迫注意報」は6月30日18:00に解除され、実際に停電は起きませんでした。

■原因は「季節外れの異常気象」と「電力需要の急拡大」

今年2022年は平年よりも梅雨が短く、九州南部・東海・関東甲信では6月27日に梅雨明けとなりました。東京では、平年よりも22日も早い梅雨明けです。そして、群馬県伊勢崎市で6月25日と29日に、観測史上6月で初めて40度を記録するなど、連日の危険な熱波が全国を襲いました。

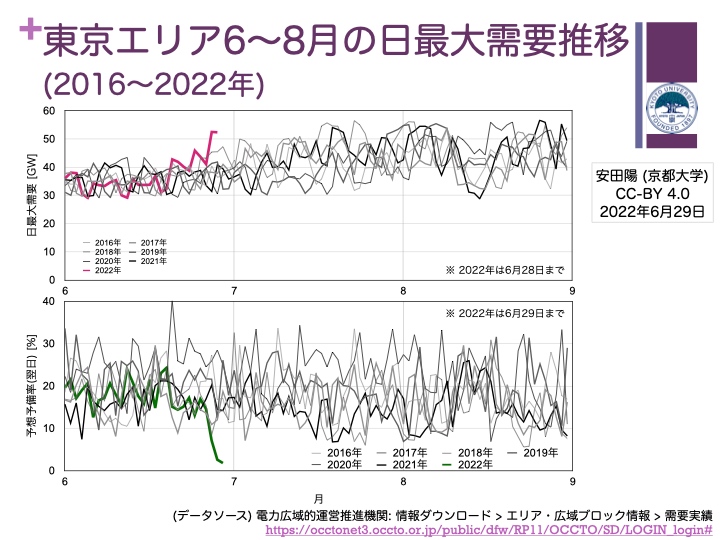

電力工学が専門の京都大学の安田陽特任教授の分析によれば、東京で6月に電力需要が50GWを超えたケースは、過去7年でありませんでした。

電気は、需要に合わせて供給を調整しています。つまり、暑い夏など電力需要が高まることが予想される時には、出力を増やします。通常は6月から8月にかけて気温が上がるとともに徐々に電力需要が高まり、6月は電力のピークとはされていません。

そこに異例の熱波で急激に電力需要が高まったことで、電力供給の余力が少なくなってしまいました。

「異常気象を前もって察知するのは今の気象予報技術では難しく、今回のように、前日に電力需要が高まることを察知して注意報を出したのはむしろ素晴らしいこと。点検のため休止していた発電所を1日2日でも早く稼働させる努力をして、7月3日時点で注意報は出ていません。東京電力パワーグリッドや政府の対応を評価すべきでしょう」(安田氏)

■パニックになる必要はない

安田特任教授は、「電力需給ひっ迫注意報」や「電力需給ひっ迫警報」が発令されても、不安が先行してパニックにならないように、と注意を呼びかけます。

この続きはこちら