■トップインタビュー

記事のポイント

①創業153年を迎えたギンザのサヱグサが業態を一新した

②子ども服の販売をやめて子どもの感性を育む「体験プログラム」を提供する

③三枝亮社長は「本物の体験を通して、『軸』を持って成長してほしい」と話す

創業153年を迎えたギンザのサヱグサが業態を一新した。150年以上続けてきた子ども服の販売事業をやめて、子どもの感性を育む「体験プログラム」を提供していく。同社の5代目三枝亮社長は、「子どもの感性の翼を広げたい」と語る。(聞き手・オルタナS編集長=池田 真隆、写真=川畑 嘉文)

――業態を変えて、子どもの感性の成長に寄り添うパートナーになることを目指しています。

子ども服の販売事業に長年携わってきましたが、その中で、都市部の子どもをとりまく環境が「自然」から急速に遠ざかっていることを感じていました。

さらに、共働き世帯や核家族化が進み、今は祖父母と一緒に暮らしているご家庭は少なくなりました。地域とのつながりも希薄になり、いたずらして隣の家のおじいさんから注意される、なんてほのぼのした光景は滅多に見られなくなりました。

都市部の子どもの生活環境には、自然だけでなく、感性を育むことにつながるモノ、コト、人がなくなってしまったように思います。

そこで、服を通して子どもたちの感性を育んできたこれまでの事業の経験を活かして、今の時代だからこそ子どもたちの役に立てることは何かないだろうかと考えたのです。

「感性を育む」という軸は変えずに事業の幅を広げ、「本物の体験」を提供するブランドに進化していきたいという結論に至りました。これが、創業から150年を経て、次の200年目に向かってサヱグサができることではないかと考えています。

自然、アート、伝統文化、音楽、食などの本物の体験を提供し、子どもの成長に寄り添う「スペシャリティパートナー」を目指します。

子どもたちには本物を知った上で大人になってほしいという思いがあります。本物に触れる機会がなく、物事の本質を知らないままに大人になると、自分の「軸」を見失ってしまう恐れがあります。

――そう思い始めたのはいつ頃でしょうか。

事業の構想ができたのは創業150年を迎えた後ですが、思い起こせば、私が2012年に社長に就任したときからぼんやりと思っていました。

社長に就任した時にまず、「社会にとってどういう会社であるべきか」を考えました。

学者肌だった父(4代目三枝進)は銀座好きが高じて、銀座にまつわる資料の収集を本格的に行っていました。

貴重な歴史的な資料も多く、それらの資料を受け継ぎ、銀座の歴史を学ぶことは銀座という地域の今後の発展の一助になると考え、社内に「文化事業室」をつくりました。これが、私が社長に就任して初めに取り組んだことです。

その後、自社ビルや店舗の電力を再生可能エネルギーに切り替えましたが、これも銀座の中ではいち早く着手しました。

日本の原風景が残るたった13世帯の小さな集落、長野県栄村小滝地区とつながり、年に数回、都市部の子どもたちを小滝に連れていき、稲作などを手伝いながら里山の生活を体験するツアーも行いました。

社会にとって弊社がどうあるべきかという視点でこれらの取り組みをしてきましたが、子どもに関わる本業に関してもできることはもっとあるかもしれないと、ずっと考えていたのです。

創業151年目の1月に、この構想をスタッフに伝えました。新型コロナウイルスの感染が拡大した時期と偶然重なりましたが、業態の転換とパンデミックとは全く関係ありません。

■本物の体験やサービスを適切な時間軸で提供へ

――これから体験プログラムやパートナーのサービスを紹介する「プラットフォーム」をつくります。このプラットフォームの特徴について教えて下さい。

SAYEGUSA &EXPERIENCEというプラットフォームに入って頂いた会員向けに、子どもの成長に応じた本物の体験やサービスを適切な時間軸で提供していきたいと考えています。

子どもの成長は目まぐるしいです。小学校の高学年になると、まるで大人のように振舞う子もいて、成長の速度もそれぞれです。将来的にはひとりひとりの成長に寄り添うサービスを目指します。

生まれてから12年間は本当に成長が早いのです。この幼児期、幼少期の成長に寄り添うために、いつ、何を提供すべきか適切な時間軸を意識してプログラムを考えていきます。

子どもの成長は定量化できませんが、子どもに関わる事業をしてきたので、子どもの目の輝きは分かります。何かに感動したときの目つきは分かりやすいほど鋭い。この目の輝きを何回提供できるかが、この事業の重要な指標だと捉えています。

チャプター0としている現時点はトライアルの段階ですので、無料会員を集めてプログラムを提供し、来年度以降、有料会員化していく予定です。

――第1回目の体験プログラムは解剖学者の養老孟司さんをナビゲーターに迎えて、箱根にある養老昆虫館(私邸)で開きました。タイトルは「教えない昆虫の学校」ですが、「教えない」とはどういう意味でしょうか。

「答え」は一つではない、参加者それぞれが自ら見つけてほしいという意味を込めました。

今後プログラムを企画する上で、やってはいけないことも決めています。

それは、子どもが主役であるはずなのに大人が満足する内容になってしまうこと、そして、一方通行の教育的な内容に終始してしまい感性を広げることにつながらないこと、最後は、一時の流行に捉われて、子どもに心からの感動を残せなくなってしまうことの3つです。

参加した子どもたちに、同じ感想や成果を得てほしいわけではありません。それぞれが思い思いの何かを感じ取ってほしいのです。知識を得るためのプログラムでなく、どう感じてもらうかが大事なのです。

自然や昆虫と感性のおもむくままに触れ合った 写真:ギンザのサヱグサ

例えば、満点の星空を知らない子どもがそれを体験したときに何を感じてくれるでしょうか。

宇宙に興味を持ち、宇宙工学を学んで宇宙飛行士になりたいと思うかもしれません。もしかしたら、その美しさがその子のアートの感性や文学性を呼びおこすかもしれません。

子どもたちの今後の人生の選択肢につながるような、深い体験を提供したいと考えています。

■「自然を愛することで自分だけの軸を持ってほしい」

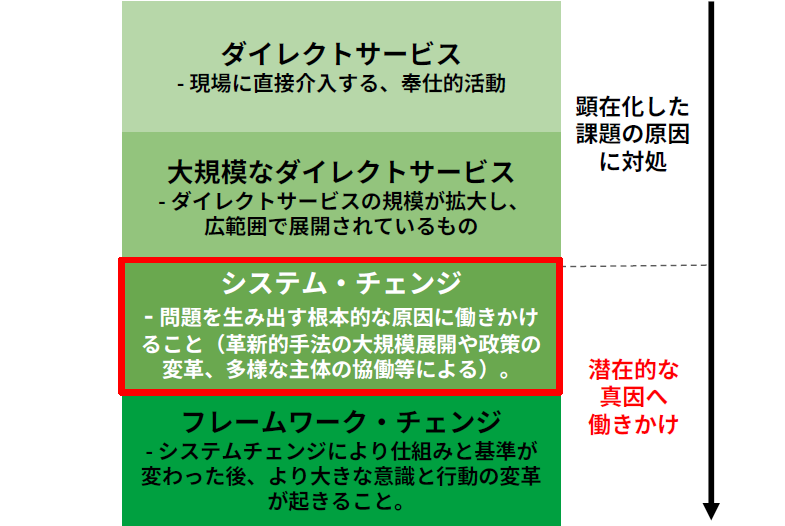

――この事業は社会課題起点で構想されたと思います。それではこの事業でどのような社会を目指していますか。

新型コロナウイルスによるパンデミックを経験した私たちはこれから先、大変な時代を生きていくことになると思います。今後の社会を生きていくために重要になるのは、自分の軸を形成する幼児・幼少期の本物の体験だと確信しています。

軸をもつことで、物事の本質や社会にとって本当に大切なものは何かが見える大人になる。そういう人たちが集まれば、本当の意味での「共生社会」が目指せるようになると思います。

それに軸があるということは、生物学者のレイチェル・カーソンが言っていたように、困ったり、悩んだりしたときに立ち戻る場所があるということでもあります。彼女は、人は自然を愛することで軸を持つことが出来るのだと言っています。

――レイチェル・カーソンは「センス・オブ・ワンダー」ですね。今回の事業を考える際に、「センス・オブ・ワンダー」にも影響を受けたそうですね。

はい。「センス・オブ・ワンダー」からは大きく影響を受けました。

特に、人間は自然から遠ざかったことで鈍ってしまった直観力を取り戻さなければならないこと、「知る」ことよりも「感じる」ことが大切だということ、そして、地球の美しさと神秘さを感じることができる人は孤独に苛まれることがない、という考えは事業の基盤となっています。

ネットで検索すればすぐに情報や答えが出てくる時代です。デジタル技術が発展した功罪だと思っているのですが、ただ「知って」終わることが増えたと思います。それで終始してしまうと、想像力が途絶えてしまいます。

サヱグサが提供するのはかつてあった「おじいちゃん、おばあちゃん、近所の物知りのおじさんの視点」なのかもしれないです。

繰り返しになりますが、昔は家に親だけでなく、祖父母がいて、隣近所との付き合いも当たり前のようにありました。そういう環境で育った子どもは、多様な世代や価値観の人間と関わりながら人生に役立つ深い学びを得ます。

今は時代が変わり、その環境がなくなっています。サヱグサにできることはそこにあるはずです。

明治2年から続いた業態を変える決断をするまでには、多くの葛藤がありました。ただ、それ以上にサヱグサの将来を考えたときに、5代目としてシフトしないといけないという思い、未来を担う子どもたちのために事業として貢献したい気持ちが上回ったのです。

世の中が求める価値は、物質的な価値から精神的な価値に移ろうとしています。サヱグサも153年の時代を経て、その役割と表現の幅を大きく広げる時がきたと考えています。

【ギンザのサヱグサからお知らせ】

&Eプログラム「森の声に耳をすませば」

ナビゲーター:山口博之さん(ブックディレクター)

開催日:10月8日(土)〜9日(日) 1泊2日

故C.W.ニコルさんが甦らせた命あふれる「アファンの森」で、感性を研ぎ澄ませる体験を。風が通る美しい森の中で森の声に耳をすまし、子どもたちそれぞれの「センス オブ ワンダー」をみつける親子プログラムです。

※ギンザのサヱグサは、アファンの森づくりを応援するオフィシャルスポンサーです

&Eプログラム「おしえて日本のこころ」

ナビゲーター:辰巳満次郎さん(シテ方宝生流能楽師)

開催日:10月30日(日)

国の有形文化財に指定され人気ドラマのモデルにもなった、歴史ある能舞台に立ち、能の作法、喜怒哀楽の表現や所作を通じて「日本のこころ」を体感します。&Eプログラムの一覧と詳細はこちら