■サラヤ×末吉里花さん

記事のポイント

- SDGsは消費者にも持続可能な消費行動を促している

- た「エシカル消費」を広げるために何が必要なのか

- エシカル協会代表理事の末吉里花さんに聞いた

SDGs(持続可能な開発目標)の目標「つくる責任つかう責任」では、消費者にも持続可能な消費行動を促している。地球環境や人権などに配慮した「エシカル消費」を広げるために何が必要なのか。エシカル協会(東京・渋谷)代表理事の末吉里花さんに聞いた。

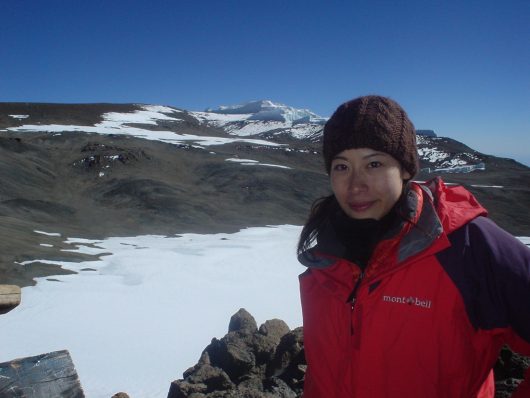

末吉里花(すえよし・りか)

一般社団法人エシカル協会代表理事/日本ユネスコ国内委員会広報大使。慶應義塾大学総合政策学部卒業。TBS系「世界ふしぎ発見!」のミステリーハンターとして世界各地を旅した経験を持つ。2015年にエシカル協会を設立した。

■ キリマンジャロの山頂、わずかに残る氷河に衝撃

─エシカルに関心を持ったきっかけを教えてください。

TBS系「世界ふしぎ発見!」のミステリーハンターとして 世界各国を回り、プライベートを含めると、80ヵ国を旅しました。そのなかで自分なりに見えてきたことがありました。

それは、「一握りの権力や利益のために、美しい自然や弱い立場にある人が犠牲になっている」という世界の構造でした。

転機になったのは、アフリカ最高峰のキリマンジャロへの登頂です。温暖化の影響によって氷河が消滅の危機にあるとされ、2004年に番組で取材することになりました。

1900メートル地点に小学校があったのですが、子どもたち が祈りながら木を植えていました。その祈りとは「氷河が 大きくなりますように」。生活用水の一部が氷河の雪解け水なので、無くなれば死活問題です。

登頂して目の当たりにした のは、わずかに残る氷河。1─2割しか残されていない現実にショックを受けました。地球は一つ、私たち日本人の暮らしが影響を与えているかもしれない。そのとき、ライフワークとして、こうした問題を伝えていくことを決めたのです。人生をかけて最後までやり抜きたいと思いました。

その後、日本に帰り、ビーチクリーンなどの環境保全活動に参加するようになりました。それから「フェアトレード(公正貿易)」のファッションブランドに出合い、エシカルな商品を選ぶことが、環境・ 社会問題の解決につながると知りました。

■影響をしっかり考えること

─「エシカル」は倫理的という意味の英語ですが、末吉さんの考えるエシカルの定義について教えてください。

法的な縛りはなくても、多くの人たちが正しいと思って いること。本来人間が持つ良心から発生した社会的な規範こそが「エシカル」だと考えています。これは古くから日 本人が大切にしてきた精神性に近いものです。

「エシカル消費」とは、地域の活性化、雇用なども含む、人・社会・地球環境に配慮した消費やサービスを意味します。何か必要なものを買うとき、「誰が、どこで、どのよう に作った製品か」を意識する ことが重要です。

エシカル協会では、エシカルを「エ(影響を)シ(しっかりと)カル(考える)」ことと定義しています。私たちは、 エシカルの本質について自ら考え、行動し、変化を起こす人々を育むことをミッションに活動をしてきました。

気候変動やパンデミック、大規模な軍事衝突─。人類がこうした困難に直面し、手探り状態にあるなかで、エシカルは世界がより良い方向に向かうためのモノサシといえるのではないでしょうか。

─消費者はどのようにエシカルな製品やサービスを選べば良いでしょうか。

認証ラベルやマークが参考になります。例えば、「海のエコラベル」として知られるMSC(海洋管理協議会)認証、近年注目されているRSPO(持続可能なパーム油のため の円卓会議)認証、フェアトレードやオーガニックなど、さまざまなラベルがあります。

しかし、買い物するだけがエシカル消費ではありません。 再生可能エネルギーに切り替えたり、食品ロスを削減したり、政府や企業に声を上げた りしていくことも、エシカル消費に含まれます。

こうした日々の暮らしのな かで、勇気を出して社会とのかかわりを持ち、変化を促す行動を「エンゲージド・エシカル(社会参画するエシカ ル)」と名付けました。消費者 一人ひとりが変化を促す行動者であり、未来をつくるリー ダーなのです。

-530x354.jpg)

■エシカル市場拡大に期待

─『エシカル白書2022─2023』(山川出版社)では、エシカル消費動向の調査結果を公表されています。ポイントを教えてください。

エシカル協会が実施したアンケート調査では、7割がエシカル消費に関心がある一方で、実際にエシカル消費を行ったことがある人は3割にとどまることが分かりました。「関心」と「実践」には乖離が あるようです。

一方で、エシカル消費の市 場が大きくなる可能性も感じました。「これまで購入したことはないが、今後は購入し たい」と回答した人は、10代で70.3%、20代から60代以上で50%前後に上がったのです。

教育も変化しています。2021年に中学校、2022年には高校の家庭科の教科書で「エシカル消費」について掲載されるようになりました。 子どもたちが当たり前のように学び、いよいよ本格的にエシカルが広まる段階に入ったと感じます。

─一貫してサステナビリティに取り組んできたサラヤの事業をどのように評価していますか。

環境や人のためを思ってつくった「ヤシノミ洗剤」の原料であるパーム油が、ボルネオの熱帯雨林破壊や野生生物を傷付けていることを知って、すぐ行動に移しました。実態調査を行った後、日本に籍を置く企業として初めて2005年にRSPOに加盟しました。

更家悠介社長の著書などを通して、こうした背景と真摯に向き合ってこられたことを知り、信頼できる企業だと感じています。

製品にはRSPO認証パーム油を取得し、消費者にエシカルな商品を届けています。普通のスーパーでも買えますし、私も洗濯洗剤や食器用洗剤などヤシノミ洗剤シリーズを愛用しています。

パンデミックに陥り、消毒剤など「衛生」に携わるサラヤは、ますます世界に必要とされる企業になるのではないでしょうか。日本を代表するエシカルな企業として、ぜひリードしていただきたいです。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)