■蓄積した知見を社会に役立てる

みずほフィナンシャルグループ(以下、みずほ)のCSRは、「金融機関ならでは」という点を軸においている。その中の一つが、「金融教育の支援」だ。

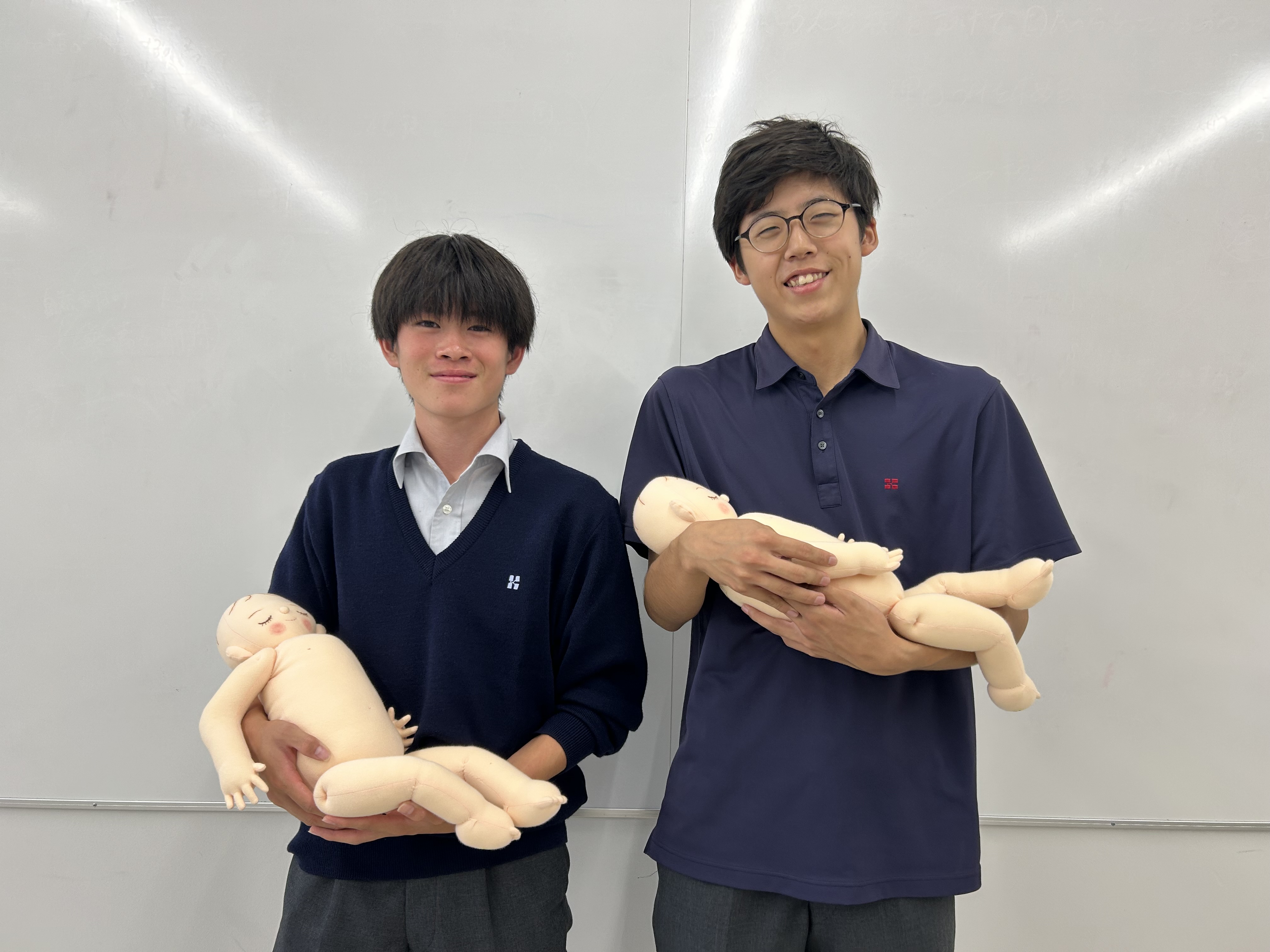

金融教育というと、資産運用や生活設計のアドバイスといったイメージを抱きがちだが、それだけではなく、学校教育の早い段階から金融の基礎的な仕組みを身につけてもらうことを目的に、年間のべ150回にも及ぶ職場体験(2010年度)や、社員がゲストティーチャーとなる小・中学校などへの出張授業などを積極的に行っている。

さらに高等教育においては、東京大学や京都大学をはじめ、5つの大学(2010年度)に対して寄付講義や講座を設け、高度な金融人材の育成を目指している。

■生きる力を育む教育

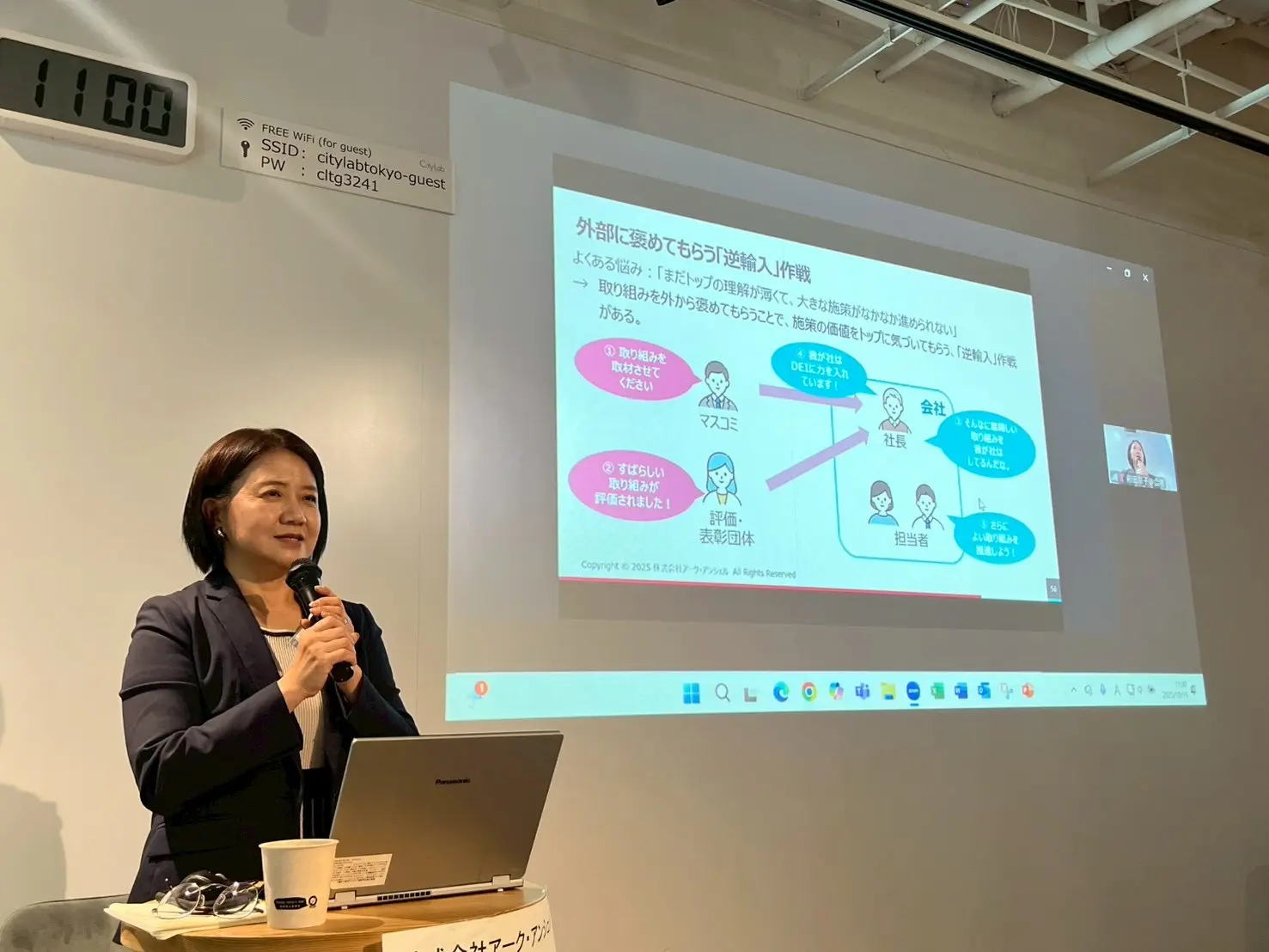

こうした取り組みの中でも興味深いのは、2006年度からスタートした東京学芸大学との共同研究プロジェクトである。将来を担う世代に対する金融教育の支援を通し、金融知識の習得のみならず、日常生活で直面する諸課題に対応できる能力を育成しようという試みだ。

しかし、みずほは金融のプロではあるが、教育のプロではない。そこで教育のプロとジョイントすることによって、より成果を高めようというわけだ。その取り組みは本格的で、『考えてみよう これからのくらしとお金』というDVD付きのテキストと、教師用の授業ガイドまで作っている。

このテキストの構成の中で特にユニークなのは、社会科、家庭科、総合的な学習というジャンル別の中に、「道徳」という項目がある点だ。

「道徳」には、労働の意味を考える「かじ屋のそうべえ」、思いやりの心を考える「三枚の銀貨」、公共福祉と社会の発展を考える「ウインフィルの夢」の3編の物語教材が掲載されているが、いずれもそこにお金が絡んでくることによって、労働と報酬に対する価値感、お金で気持ちを伝えるということ、社会のためにお金を生かすというのはどういうことなのか、といった問題を考えるための導線となっている。

道徳というと、日本ではとかくお金の話を避けてしまうきらいがあるが、お金について学ぶことは、社会と自分とのかかわり、生き方について考えることにつながるという。初・中等教育においてこそ、「生きる力を育む」こうした教育は必要だという言葉が印象的だ。

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)