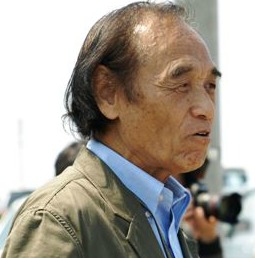

報道写真家の桑原史成さん(75)は、6月11日に亡くなった原田正純さんとともに、水俣病事件を初期から見てきた一人である。1960年から撮影された桑原さんの水俣病の写真は、62年の銀座での個展を皮切りに大きな反響を呼び、水俣病事件を告発するきっかけとなった。原田さんとともに目撃した水俣での思い出を聞いた。(オルタナ編集委員 奥田みのり)

「原田正純先生、突然の逝去の報に接しお悔やみ申し上げます。水俣病事件の初期を知る第一世代がまた去ったことに、寂寥感(せきりょうかん)を覚えます。先生ありがとう」。原田さんの葬儀に、桑原さんが送った弔電の内容だ。

60年代初頭、水俣病の患者宅を訪問していた原田さんは、患者からしばしば、「若い学生さんが写真を撮って帰ったよ」という話を聞いていた。当時の桑原さんは学生ではなかったが、水俣の漁村に通う若い写真家の存在は、原田さんの記憶に刻まれていた。

――原田さんとの出会いは?

原田さんのことを知ったのは、原田さんが胎児性水俣病患者の坂本しのぶさんたちををストックホルムでの第1回国連人間環境会議に連れていった1972年の ニュースでした。僕が水俣の取材を始めたのは1960年ですから、10年くらいたってから原田さんのことを知ったわけです。

――お二人とも、水俣を何度も訪問されていますが、現地で顔を合わせることはなかったのでしょうか?

なかったです。お会いしたのは何年だったか定かではないのですが、60~70年代の水俣病研究会で、みんなでお酒を飲みに行ったりしもしましたが、あまりにも原田さんが有名だから、僕は近づかなかったんですね。

64年には、大牟田でおこった三井三池炭鉱の炭塵爆発事故の取材に行きました。一酸化炭素中毒の患者さんが収容されている病院内を撮らせてもらいまして。そのとき、どうも原田さんもいたらしいのですが、直接お目にかかることはなく、すれ違いで終わってます。

――原田さんは、桑原さんとベトナムで会ったことを覚えているようですが。

劇的でした。僕がサイゴンにいたとき、89年2月だったと思いますが、ホテルの入り口で「桑原さんとちがいますか」って、日吉フミコさん(元水俣市議・元水俣病市民会議会長)に水俣弁で呼び止められまして。そうしたら、枯葉剤の調査研究で来られていた原田先生が一緒だったんです。

僕は89年の秋に岩波新書から『報道写真家』という本をだしたのですが、その半年前、ベトナムでちょうど初校の校正をしていたんです。

原田さんはすでに岩波新書から『水俣病』と『水俣病は終っていない』の2冊をだしていたので、僕も岩波新書から本をだしますって話したら、原田さんは僕の原稿をパラパラと見て、「水俣から二人目だな」っていうんです。

水俣生まれという意味じゃなくて、水俣にかかわった人で、岩波新書から本をだすのは二人目だなという意味で。「よかったいな~」とかなんとか熊本の言葉で、我が事のように満面に笑みをうかべてよろこんでくれました。

――被写体として、原田さんを撮影されたことは?

研究会や飲み会のスナップ写真に、原田さんが写っているものもあると思いますが、発表を前提にした撮影では、おととし(2010年)、原田さんを撮影したのが最初で最後でした。

水俣でたくさんの人(患者・患者家族・支援者)に写真撮影のために集まってもらうことになり、原田さんに患者さんへの声がけお願いしたところ、たまたま彼はNHKの取材で水俣にその日来るというので、「写真にはいりませんか?」とたずねたら「わかった」といってくれて。

撮影当日、なかなかお見えにならなくて、このまま撮影は終りかと思っていたら、ぎりぎりで来られた。このときの写真は『週刊朝日』(2010年6月4日号)に載ってます。これがお会いした最後になりました。

――原田さんはどんな方でしたか?

弔電には、原田さんや僕は水俣病を知る「第一世代」と書いたのですが、水俣病事件の歴史は、もう半世紀以上が過ぎたでしょう。これを大雑把に3世代にわけると、第一世代は、熊本水俣病第一次訴訟の判決がでる73年ころまでかなと。

あの当時、水俣病に関わった熊本大学の研究者は、原田さん以外にもたくさんいたけど、継続して水俣にかかわってきたのは原田さんだけだった。原田さんは言葉や文字で水俣病事件についての発信を続けた。死ぬまで水俣病にかかわってきた偉大な人です。

彼は、サッカーの試合でいうと後半戦で力量を発揮した人じゃないかと思います。ストックホルムでの国連人間環境会議以降が後半戦だと考えると、他の研究者が前半戦でリタイヤしていくなか、あの人は後半戦で力を発揮した。

あと彼は天性の語り部です。もし原田さんがマスメディアに就職していたら、素晴らしいキャスターになったと思えるほど、独特の語り口と説得力をもっている。彼の話しは聞かせるんですよ。あれは努力して獲得したのではなく、もともと彼がもっているものだと思います。

――原田さんは、宇井純さん亡き後、水俣病の初期を話せるのはご自身以外に、桑原さんと石牟礼道子さんだといわれていました。講演では、60年代、患者さんの家を訪問すると、後ろからつけてくる女性がいたと。その女性が後に石牟礼さん(作家)だったとわかり、また、水俣病の資料を東大の大学院生が集めているから用心するようにいわれていたようで、その人物が宇井さんだったと後で知ったと聞きました。桑原さんは、カメラをもった「学生さん」として、あのころ、水俣病の重要さに気づいていた人のお一人でした。

宇井さんが2006年に亡くなり、原田さんが去り、あとは僕と石牟礼さんだけです。僕より原田さんのほうが2歳年上ですが、50年もたつと、そのくらいの年の差は誤差の許容範囲以内になってしまって、むしろ、年がはなれていても、水俣病の初期を知る第一世代じゃないかと。

生き証人が少なくなる時代になっていきますが、僕はあと5年は現役でいこうと思っています。